Una Madonna a Lampedusa per i cattolici e i musulmani

13 Aprile 2025

Sognare una doccia calda a Roubaix: l’ultimo luogo antico del ciclismo

13 Aprile 2025Che relazione potrebbe esserci, poniamo, tra l’impressione che la Terra sia immobile e il Sole giri intorno a lei – tipica del senso comune, prima di Copernico e di Galileo – e la convinzione che la«soluzione finale della questione ebraica» – promossa dai nazionalsocialisti – sia cosa giusta e opportuna? Nessuna, verrebbe da dire, perché il primo convincimento ha solo a che fare con l’esperienza ordinaria, mentre il secondo riguarda un giudizio politico, una questione morale.

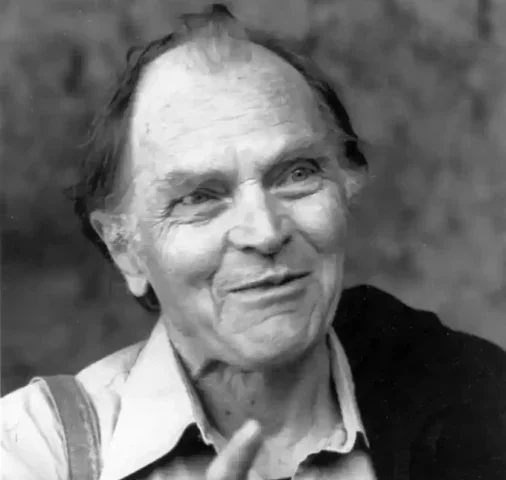

Paul Feyerabend, uno dei filosofi della scienza più acuti, ribelli e celebrati del secondo Novecento, non la pensava così. «Per me non ha senso – scriveva – condannare e perfino attaccare un movimento, una cultura, un’idea da lontano, senza aver provato a conviverci, o senza un resoconto dettagliato da parte di chi ci conviveva». Anche la condanna degli orrori di Auschwitz, in questo quadro, rischiava ai suoi occhi di essere completamente vacua: così come la cosmologia geocentrica era del tutto assodata, agli occhi di Anassimandro o di Aristotele, così lo sterminio degli ebrei era perfettamente coerente con l’immagine che della loro stirpe si era andata consolidando in Germania, prima e dopo l’avvento di Hitler.

L’auto-biografia di Feyerabend – Ammazzando il tempo Un’autobiografia (in una nuova traduzione di Alessandro De Lachena, a venticinque anni dalla prima, Feltrinelli, pp. 240, € 29,00) fornisce qualche indizio di carattere privato, a questo proposito. «Durante il periodo nazista badavo poco a ciò che si diceva comunemente sugli ebrei, sul comunismo, sulla minaccia bolscevica: non lo accettavo, non mi opponevo; le parole andavano e venivano, apparentemente senza sortire alcun effetto». L’occupazione tedesca della sua Vienna, e la guerra che ne seguì, furono per lui «un fastidio, non un problema morale». Addirittura, scrive, nel corso della guerra, «meditavo di entrare nelle SS. Perché? Perché un uomo delle SS si presentava meglio, parlava meglio e camminava meglio dei comuni mortali: avevo un motivo estetico, non ideologico». Tanto cinismo aveva – almeno nella sua personale ricostruzione – un fondamento teorico: «non è facile ricostruire come si distribuiscono il bene e il male, almeno non per me: compassione, altruismo, amore si possono ritrovare proprio al cuore del male. Non ne comprendo il motivo, sono soltanto sicuro che è così. Però, se così va il mondo, allora una netta visione morale comporta delle semplificazioni e, con esse, atti di crudeltà e di ingiustizia».

La redazione consiglia:

Insieme a Kuhn, Toulmin, Hanson e altri, Feyerabend è ricordato tra quegli studiosi delle cose di scienza che, a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso, hanno posto in questione assunti consolidati dell’epistemologia, confrontandoli con i passaggi effettivi delle vicende storiche. In particolare, si deve proprio a Feyerabend l’idea che ogni osservazione empirica – anche la più diretta ed elementare – sia intrisa, in verità, di presupposti teorici. E sempre a lui dobbiamo la tesi che due o più teorie dello stesso dominio, separate da revisioni e cesure concettuali, possono risultare incommensurabili tra loro. Ancora, è sua la tesi che non si diano criteri metodologici precisi, invarianti e assoluti, per conferire o negare a sistemi concettuali particolari (legati semmai alla mistica, alla superstizione o a consuetudini sociali) la dignità di paradigma scientifico. A Feyerabend dobbiamo infine l’idea che – nei confronti del sapere – sia auspicabile un atteggiamento pluralistico, in virtù del quale andrebbero incoraggiati anche quelle prospettive teoriche che contraddicono evidenze corroborate, o teorie da tempo stabilite. Tutte queste tesi critiche non erano per altro accompagnate da alcuna proposta costruttiva, nel contesto metodologico cui si rivolgevano.

Nella prefazione all’edizione tedesca della sua opera principale, Contro il metodo, del 1976, Feyerabend scriveva: «Piuttosto che aggiungere al tumore della filosofia della scienza altre astratte considerazioni, la lascerò al suo destino: la lascio vivere e morire. Questo, infatti, sarà il mio slogan per il futuro».

L’auto-narrazione di questo pensatore ‘anarchico’ – come egli stesso amava farsi definire – ha peraltro un carattere molto diverso dalle autobiografie prevalenti tra gli scienziati, artisti o filosofi a lui coevi. Si cercherà invano, nel libro, una sintesi delle idee di Feyerabend, o la successione del loro sviluppo, o un confronto con l’ambiente e la congiuntura culturale. Tutto questo è appena accennato, come fosse soltanto uno sfondo, entro il quale si è svolta un’esistenza di tutt’altro genere. Così, il libro acquista la forma di un viaggio interiore, una esibizione (o ricostruzione) di stati d’animo, di esperienze, atteggiamenti, o sensazioni. Ne emerge soprattutto l’immagine di un seduttore: di persone dell’altro sesso, ma anche di molti esponenti della cultura e del pensiero dello scorso secolo, pur lontani dalle sue convinzioni: Gertrude Anscombe, Rudolf Carnap, Herbert Feigl, Adolf Grünbaum, Friedrich von Hayek, Thomas Kuhn, Imre Lakatos, Ernest Nagel, Karl Popper, Hilary Putnam, Wilfrid Sellars, Ludwig Wittgenstein.

Un po’ per narcisismo, un po’ per sincero stupore, e forse anche per quella barriera alle «parole e agli avvenimenti che (fin dall’infanzia) avrebbero potuto cambiare il (suo) modo di vedere», Feyerabend si chiede a un certo punto perché fosse mai «così gettonato». La risposta – per sua stessa opinione – non starebbe nella profondità e nel successo delle sue teorie; piuttosto, nella sua «parlantina», esercitata fin dall’adolescenza, con la scoperta del teatro e della qualità sonora della sua voce: due passioni – quelle della recitazione e del canto lirico – esercitate per tutta la vita, come fossero la sua vera vocazione. Anche l’attività di routine dell’insegnamento universitario, diversamente da tanti colleghi, era del tutto apprezzabile, perché gli regalava la possibilità di esibirsi in pubblico, con quel sovrappiù di carisma garantito dal ruolo. Un modo, inoltre, per riscattare il procedere della vita dall’incipit negativo che l’aveva segnata: una madre suicida, cugini devianti o tarati, parenti alcolisti, inclini alla rabbia e alla depressione. Una faglia sociale pronta alla rissa, al pettegolezzo, alle manifestazioni più miserevoli dell’anima. E soprattutto, un proiettile sovietico alla schiena, quando era ancora ufficiale della Wehrmacht, che lo lasciò impotente e claudicante per tutta la vita.

Non è dato sapere se Feyerabend conoscesse uno scritto di Eugenio Montale del 1966, che ha lo stesso titolo della sua autobiografia: «Ammazzare il tempo è il problema sempre più preoccupante che si presenta all’uomo d’oggi e di domani (…). Perché si lavora? … per ridurre al minimo le ore in cui è più facile che si presenti a noi questo odiato fantasma del tempo». Nell’esergo del suo volume, prendendo in prestito un verso di Schiller, Feyerabend preferisce però attribuire a ben altro – piuttosto che al vuoto – il collante dell’intera vita: «La fame e l’amore tengono insieme la fabbrica del mondo». E così sia.