Intesa, UniCredit e il “terzo polo”: quanto conta davvero

1 Settembre 2025

L’America di Trump: Una Rivoluzione Silenziosa

1 Settembre 2025

La Resistenza italiana ha un problema di credibilità. Dopo ottant’anni, molti italiani guardano ancora con diffidenza quella che dovrebbe essere la pagina più gloriosa della nostra storia recente. Il motivo? I veri protagonisti della lotta partigiana furono i comunisti, e questo ha sempre creato imbarazzo.

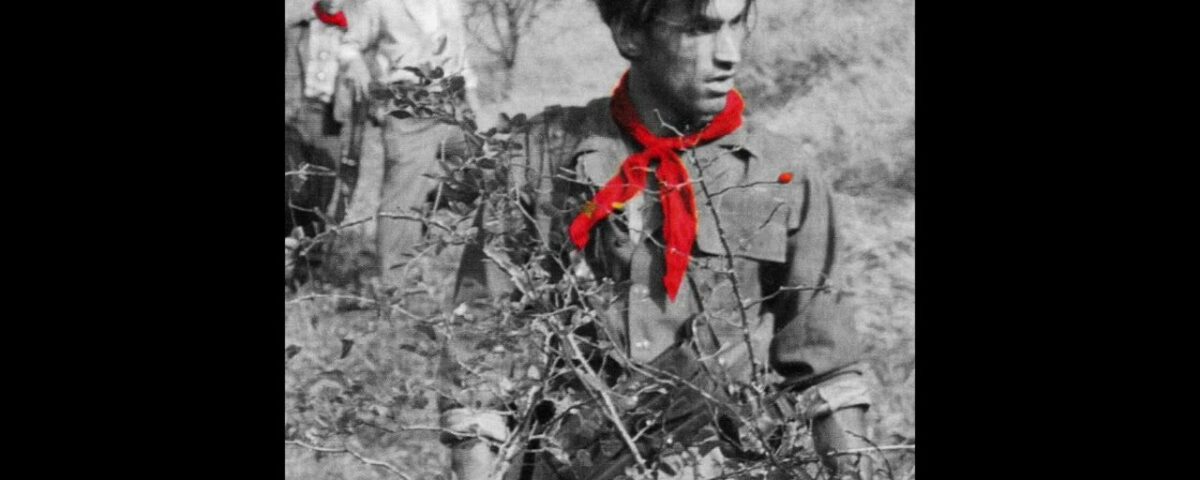

Lo conferma uno studio rigoroso dello storico Gabriele Ranzato, che ha rovistato negli archivi del Partito Comunista per ricostruire la verità sui “ragazzi con il fazzoletto rosso”. Il risultato è scomodo ma incontestabile: senza i comunisti, la Resistenza sarebbe stata ben poca cosa.

Dopo l’8 settembre 1943, mentre i politici borghesi discutevano ancora se fosse il caso di prendere le armi, i comunisti erano già in azione. Organizzarono subito le Brigate Garibaldi sui monti e soprattutto i GAP (Gruppi di Azione Patriottica) nelle città. Piccole squadre di quattro-cinque uomini che colpivano tedeschi e fascisti con attentati, sabotaggi, omicidi mirati.

Era quello che oggi chiameremmo senza mezzi termini “terrorismo urbano”. I GAP sapevano benissimo che ogni loro azione avrebbe scatenato rappresaglie feroci contro i civili. Ma per loro era un prezzo accettabile: bisognava dimostrare agli Alleati che gli italiani volevano davvero combattere, costi quel che costi.

Questa strategia funzionò. I comunisti divennero la spina dorsale della Resistenza, i più numerosi, i più organizzati, i più determinati. Circa la metà di tutti i partigiani italiani militava nelle loro formazioni. Pagarono anche il prezzo più alto in termini di vite umane.

Il problema è che i comunisti giocavano su due tavoli. Ufficialmente facevano parte del Comitato di Liberazione Nazionale insieme agli altri partiti antifascisti. Nella realtà, obbedivano solo agli ordini di Mosca e avevano un progetto tutto loro: liberare l’Italia dai tedeschi per poi fare la rivoluzione comunista.

Non era un segreto. I loro documenti interni parlano chiaro: volevano usare la “pressione democratica delle masse”, cioè la forza delle piazze controllate da loro. Volevano fare una “epurazione integrale” dei fascisti gestita dai partigiani, non dalla magistratura. Volevano che i loro uomini si arruolassero in massa nell’esercito italiano. Appoggiavano persino l’occupazione jugoslava del Friuli.

Palmiro Togliatti, il leader comunista, predicava moderazione in pubblico ma in privato dava ordini opposti. Anche Luigi Longo e Pietro Secchia, i comandanti militari comunisti, non nascondevano le loro vere intenzioni. Volevano vincere la guerra contro i tedeschi per poi regolare i conti con tutti gli altri.

Questo doppio gioco non sfuggì a nessuno. Gli Alleati anglo-americani guardavano i partigiani comunisti con sospetto crescente. Temevano che l’Italia diventasse un satellite di Stalin, come stava accadendo nell’Europa dell’Est.

Anche gli altri partigiani – i “badogliani” con i fazzoletti azzurri, i cattolici, i socialisti moderati – spesso non si fidavano dei comunisti. Le tensioni erano continue. I comunisti accusavano gli altri di essere troppo prudenti, gli altri accusavano i comunisti di essere dei fanatici al servizio di Mosca.

Il risultato furono episodi drammatici come l’eccidio di Porzus, dove i partigiani comunisti uccisero un gruppo di partigiani cattolici. Oppure la fucilazione di quattro garibaldini da parte dei badogliani nel Vicentino. La Resistenza “unita” era spesso una finzione.

Tutto questo spiega perché la Resistenza non è mai diventata davvero il mito fondatore della Repubblica italiana. La maggior parte degli italiani, pur riconoscendo il valore del sacrificio partigiano, intuiva che dietro la retorica dell’unità antifascista c’erano calcoli politici precisi.

I comunisti erano stati indubbiamente degli eroi. Avevano rischiato la vita, avevano sofferto, erano morti per la libertà. Ma erano anche “pericolosi” perché avevano un’agenda politica che non coincideva con quella degli altri italiani.

Il generale Raffaele Cadorna, che comandava tutte le formazioni partigiane, lo disse chiaramente nelle sue memorie: alla fine della guerra molti si improvvisarono partigiani all’ultimo minuto, bastava “un semplice fazzoletto rosso al collo” per diventare eroi della patria.

Questa storia complessa, fatta di coraggio genuino ma anche di strumentalizzazioni politiche, getta una luce diversa sui nostri dibattiti attuali. Non si tratta di sminuire il valore della Resistenza o di fare il gioco dei nostalgici del fascismo. Si tratta di riconoscere che la memoria storica italiana è stata a lungo falsificata.

I comunisti hanno prima esaltato la Resistenza come “guerra di popolo” guidata da loro, poi l’hanno nascosta quando è diventata scomoda dopo il crollo dell’Urss. Gli altri partiti hanno fatto finta di niente per non scontrarsi con la potente macchina propagandistica del Pci.

Il risultato è che ancora oggi il 25 aprile divide più di quanto unisca. Una data che dovrebbe celebrare la nascita della democrazia italiana continua a essere vista da molti come una festa di parte. È il prezzo di decenni di menzogne sui nostri “eroi pericolosi”.