I bambini e la paura / L’importanza di perdersi nel bosco

2 Luglio 2023

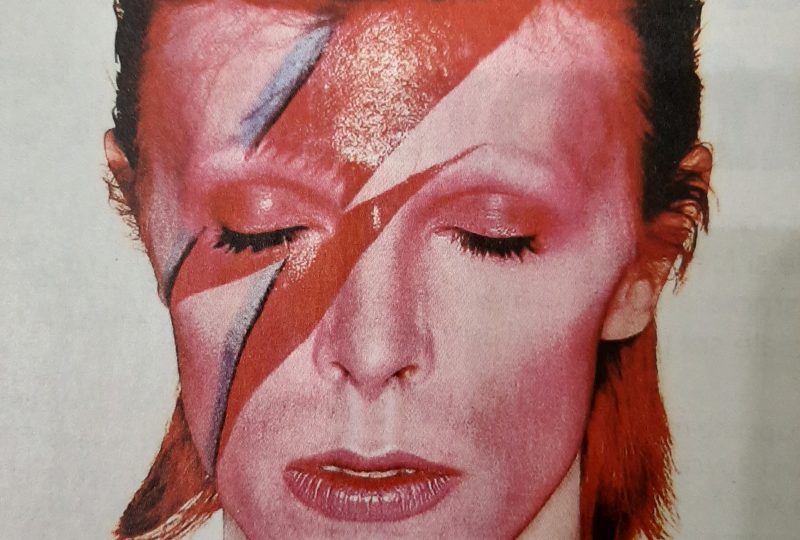

I 50 ANNI DI LIFE ON MARS E L’ESTETICA DELL’ECLETTISMO DI BOWIE

2 Luglio 2023

Lo scrittore russo ha indagato come nessun altro la zona di confine che viene svelata dai suicidi

Dostoevskij era ossessionato dal suicidio. Più che dal corpo morto, era ossessionato dall’anima scassinata, avvizzita. Nel Diario di uno scrittore, l’immane rubrica pubblicata su Il cittadino dal 1873 in Italia stampa Bompiani, nell’atavica traduzione di Ettore Lo Gatto Dostoevskij scrive spesso di suicidi. Nell’ottobre del 1876, ad esempio, dice di «una povera giovane» che «si era buttata dalla finestra, dal quarto piano tenendo nelle mani un’immagine sacra». Questo «suicidio umile» sarà il pretesto per uno dei racconti più noti di Dostoevskij, La mite. Anche Nathaniel Hawthorne, lo scrittore della Lettera scarlatta, era ossessionato dal suicidio. Nel suo Diario cito dalla traduzione di Agostino Lombardo, Neri Pozza, 1959 appunta che il 9 luglio del 1845, in un fiume nei dintorni di Salem, era stato ritrovato il «cadavere d’una fanciulla annegata: era una certa Miss Hunt, di circa diciannove anni, ragazza colta e raffinata, ma depressa e infelice». È una pagina terribile e dunque meravigliosa: Hawthorne, con olimpica pietà, racconta, nel dettaglio, il corpo del suicida («Non avevo mai visto o immaginato uno spettacolo di tanto perfetto orrore. La rigidità era terribile a vedersi. Le sue braccia s’erano irrigidite nell’atto di lottare; ed erano curve davanti a lei, con le mani ad artiglio»); è affascinato dalla scena, sensazionale, di cui vuole carpire il principio.

A Hawthorne interessa il carattere della ragazza morta. Dostoevskij, invece, indaga la ragione del suicidio, una ragione irragionevole. Le ragazze di cui i due grandi scrittori narrano il suicidio sono simili: «la mite anima che ha annientato se stessa» di Dostoevskij è analoga alla pia fanciulla descritta con sinistra minuzia da Hawthorne, «pare che fosse religiosa, e di elevata moralità».

Dalla diversa capacità di raccontare un suicidio uno ausculta l’anima l’altro descrive il corpo, uno tenta la compassione l’altro la redenzione potremmo tracciare il confine che separa la latitudine della letteratura russa da quella statunitense.

Hawthorne muore nel 1864, quando Dostoevskij pubblica Memorie del sottosuolo: li immagino camminare insieme, lungo la Neva. Entrambi avevano una passione per i matti.

Nel breve scritto sulla giovane suicida che si getta dalla finestra abbracciando un’icona, Dostoevskij aggiunge un dettaglio decisivo. «Semplicemente, era diventato impossibile vivere». Questa frase è l’oblò da cui guardare l’oceanica opera di Dostoevskij. Lo scrittore deve scrivere di quel luogo in cui, semplicemente, è diventato impossibile vivere. In uno dei racconti più belli di Dostoevskij, Il sogno di un uomo ridicolo (accolto, nella nuova traduzione di Serena Prina, nei Racconti editi da Feltrinelli, pagg. 464, euro 14), pubblicato sul Diario di uno scrittore nell’aprile del 1877, un uomo, semplicemente, capisce che è impossibile vivere. «All’improvviso sentii che mi era del tutto indifferente se il mondo esistesse o se non ci fosse nulla da nessuna parte». Una notte, così, l’uomo ridicolo parente stretto dell’uomo del sottosuolo decide di uccidersi. È il tre di novembre, è sera, «una sera cupa, la più cupa che possa esistere», sono le undici. L’uomo fissa una stella e compie la sua scelta, «quella notte stabilii di uccidermi». D’altronde, tutti lo credono pazzo perché l’uomo ridicolo riconosce l’insensatezza di tutte le cose: è un profeta del nulla, un gretto guru del disordine, capace di ledere il sistema di convivenza sociale. Chi ride di lui si crede potente, ma è un ipocrita perché vive in un mondo illusorio. I veri pazzi sono quelli che stanno bene a questo mondo.

La faccio breve. L’uomo ridicolo non si ammazza. A salvarlo inconsapevolmente è una bambina di otto anni, «tutta fradicia», lacera, che «urlava in modo sconnesso Mammina! Mammina!». L’uomo la allontana da sé in malo modo: rientrato a casa, si accascia in poltrona, si addormenta. Al risveglio dal sonno picaresco, fantastico, cristico, che evito di raccontare l’uomo ridicolo è preso da un incendio religioso. Proclama l’amore universale, sventola il Vangelo, diventa «una sorta di jurodivyj», uno «stolto in Cristo», un pellegrino, ispirato e poverissimo. In ogni caso, è creduto pazzo. Morale: l’esperienza del nulla è necessaria per riconoscere Cristo, che altrimenti resta un orpello, il doppiopetto dei vili; il vero cristiano è chi scampa da una crisi che schiaccia, che pone sulla soglia del suicidio. Fuori dal cristianesimo, semplicemente, non si può vivere, non ha senso la vita.

La ragazzina che salva la vita all’uomo ridicolo «quanto alla ragazzina, l’ho rintracciata», scrive Dostoevskij, dando al racconto l’impeto di una sequela è la suicida rediviva, la mite mitizzata, è Matrëa risorta, la ragazzina «bionda e lentigginosa», dal «viso comune ma con qualcosa di molto infantile e quieto», che si impicca dopo essere stata violata da Stavrogin, il demonio attorno a cui ruota la vicenda de I demoni. Secondo Lev estov, che sui libri di Dostoevskij ha fondato il suo implacabile sistema filosofico, Il sogno di un uomo ridicolo è l’opera quintessenziale dello scrittore russo, quella che riassume i suoi temi totem. «Dostoevskij, come i santi in cerca di salvezza, ascolta senza tregua una voce misteriosa che gli sussurra: Osa! Tenta il deserto, la solitudine. Sarai bestia o Dio». Soltanto l’uomo imbestiato, che percorre l’abisso e l’abiezione, scorge, poco dopo il demone, Dio.

Secondo Michail Bachtin, invece così ci spiega Serena Prina è Bobok il «microcosmo di tutta l’opera di Dostoevskij». Il testo intriso d’ironia nera, un Edgar Poe allucinato dalla vodka racconta di «un tale», scrittore in disfatta, che un giorno, capitato al cimitero, ascolta i pettegolezzi dei morti. Il racconto oltraggia i contrasti: i veri saggi sono i pazzi («colui che rinchiude un altro in manicomio non dimostra certo la propria condizione di persona savia»), la vera vita, forse, è la morte, secondo l’enigmatico aforisma di Euripide («Chi sa se forse vivere è morire e morire è vivere»). Bobok è l’intercalare borbottato da uno dei morti, «quasi del tutto decomposto»: parola insensata, che «significa comunque che anche in lui la vita conserva ancora un’impercettibile scintilla». Bobok è la parola ultima, estremo sigillo di vita sulla soglia della fine, fetida fiamma. Fa parte, Bobok, di quel vocabolario minimo di neologismi lunari: si installa tra Pallaksch, parola-amuleto di Friedrich Hölderlin (un insensato che vuol dire sì e no allo stesso tempo, asserzione che si fonda sulla negazione), e Aphinar, parola-mappa, la meta, inesistente, a cui Rimbaud chiede di essere destinato, morente, paralizzato, sul letto ospedaliero di Marsiglia. Bobok è il richiamo delle Muse-iene, a un passo tra ispirazione e disperanza.

Si legge Dostoevskij, d’altronde, sempre in prossimità di un delirio, di un Dio a venire, avventato.