L’invasione russa dell’Ucraina, tra le altre cose, ha provocato nelle popolazioni europee una percezione ritardata di una situazione globale profondamente mutata. Questo cambiamento era però in atto da tempo con il declino degli Stati Uniti, la superpotenza del Ventesimo secolo. Un segnale premonitore di questa evoluzione è stato il rapido mutamento di umore nella società civile americana dopo l’11 settembre 2001. Questo cambiamento nella mentalità di una popolazione spaventata è stato ulteriormente incoraggiato dalla retorica dell’amministrazione dell’epoca, sotto la presidenza di George W. Bush e del suo vicepresidente, un politico senza scrupoli.Tutti sembravano percepire da vicino i pericoli del terrorismo internazionale.

Sulla scia della propaganda per la guerra scatenata contro Saddam Hussein e l’Iraq in violazione del diritto internazionale, questo cambiamento di mentalità si radicalizzò e si consolidò. Sul piano istituzionale, questo cambiamento colpì in primo luogo il sistema partitico. Già nel corso degli anni Novanta, sotto la guida di Newt Gingrich, erano cambiate radicalmente non solo le pratiche del Partito Repubblicano, ma anche la composizione sociale dei suoi sostenitori. Tuttavia, le tendenze verso una trasformazione più profonda e ora, a quanto pare, praticamente irreversibile del sistema politico nel suo complesso si sono affermate solo dopo che il presidente Obama ha deluso le speranze in un radicale cambiamento di rotta della politica estera statunitense.

La Cina vuole un ordine mondiale sinocentrico

L’indebolimento della posizione internazionale dell’ex superpotenza è ormai inequivocabile. Ciò è stato segnalato ancora una volta al vertice Apec (Asia-Pacific Economic Cooperation) di fine ottobre in Corea del Sud: gli alleati sempre più incerti degli Stati Uniti stanno ora cercando accordi anche con altri vicini più neutrali o più dipendenti dalla Cina. E dopo la partenza anticipata del presidente americano, più interessato a concludere rapidamente affari che a stabilizzare in modo lungimirante l’influenza statunitense, a dare il tono all’incontro è stato il presidente cinese Xi Jinping, che ha promosso l’idea di una società mondiale multiculturale sotto la guida cinese.Fin dall’adesione della Repubblica Popolare Cinese all’Organizzazione Mondiale del Commercio, governi avveduti hanno perseguito l’obiettivo di fare del proprio Paese una potenza economica di primo piano.

Tuttavia, solo dopo l’insediamento di Xi Jinping nel 2012 l’obiettivo esplicito – e perseguito con una certa “aggressività difensiva” -, diventa quello di sostituire il regime commerciale globale liberale con un ordine mondiale sinocentrico. La Cina punta da tempo ad obiettivi strategici e di politica di sicurezza di ampia portata con il suo progetto di una nuova Via della Seta. I maggiori beneficiari sono stati la Russia, il Pakistan, la Malesia e l’Indonesia. Ma la Cina è probabilmente diventata anche il principale finanziatore alle economie in via di sviluppo ed emergenti.

Questo spostamento complessivo di potere internazionale è segnalato dal fatto che, sotto il profilo geopolitico, i conflitti decisivi del futuro saranno concentrati nel Sud-est asiatico.Sarà interessante osservare come l’ascesa al potere di Trump influenzerà la politica interna di Taiwan. Ma al di là di questo focolaio di conflitto, in quest’area non si fronteggiano solo la Cina e i suoi alleati regionali da un lato, e gli Stati Uniti e gli stati occidentali della regione, principalmente Giappone, Corea del Sud e Australia, dall’altro. Anche l’India sta ora coltivando le proprie ambizioni di potere globale nelle immediate vicinanze. Inoltre, lo spostamento dei rapporti di potere geopolitici si riflette non solo nella regione del Pacifico, ma anche nell’ascesa di medie potenze come Brasile, Sudafrica e Arabia Saudita, che aspirano con determinazione a una maggiore indipendenza.

Negli Stati Uniti, è in corso lo smantellamento democraticamente legittimato della più antica democrazia del mondo.

Nel frattempo, molti di questi stati emergenti stanno lottando per essere ammessi nell’alleanza Brics, alquanto sfilacciata e nel frattempo allargata. Anche i profondi cambiamenti geoeconomici nell’ordine economico mondiale liberale, instaurato dagli Stati Uniti dalla fine della Seconda guerra mondiale, indicano la fine dell’egemonia occidentale. Non che questo ordine del commercio mondiale basato su regole, ora messo a dura prova anche dallo stesso Trump, possa essere semplicemente liquidato, come si evince dall’interessante disputa sulla fornitura di terre rare; ma forse niente potrebbe illustrare meglio le ormai correnti restrizioni al commercio mondiale dettate dalla politica di sicurezza della recente decisione del governo della Germania, campione mondiale delle esportazioni, di sostenere con fondi pubblici l’industria siderurgica tedesca, non competitiva a livello internazionale.

Sebbene questi cambiamenti negli equilibri di potere geopolitici si fossero delineati da tempo, e sebbene una rielezione di Trump non fosse affatto esclusa all’inizio della guerra in Ucraina, i governi occidentali non sono stati in grado di comprendere, dopo l’invasione russa, che questo conflitto, dopo che non si era riusciti a impedirne lo scoppio, doveva assolutamente essere risolto entro la presidenza di Joe Biden. Ora, con il secondo mandato di Trump, si è avverato ciò che era stato a lungo previsto nel manifesto della Heritage Foundation: lo smantellamento difficilmente reversibile del più antico regime liberal-democratico, seguendo un modello che in Europa abbiamo già conosciuto in Ungheria e in altri Paesi.Questi regimi autoritari di nuovo tipo non possono evidentemente essere attribuiti alle circostanze specifiche di una fallita liquidazione delle forme di governo post-sovietiche. Piuttosto, sono i precursori dello smantellamento democraticamente legittimato della più antica democrazia del mondo e della rapida edificazione e stabilizzazione di una forma di governo libertario-capitalista amministrata tecnocraticamente.

La pusillanimità di una società civile ampiamente incapace di opporre resistenza

Ciò a cui stiamo assistendo negli Stati Uniti è un’analoga transizione da un “sistema” all’altro, una transizione nemmeno particolarmente graduale, ma semmai poco avvertita, in presenza di un’opposizione più o meno paralizzata: le ultime o penultime elezioni democratiche hanno segnato l’inizio, a lungo annunciato, della rapida espansione arbitraria e autocratica di un potere esecutivo rimesso in riga ed epurato.Trump sta abusando di questo potere senza tener conto delle obiezioni di un sistema giuridico che gira a vuoto che viene gradualmente eroso dall’alto verso il basso.Il presidente anzitutto ha avocato a sé le competenze legislative del Congresso con le sue rigorose politiche tariffarie e ha tentato di limitare progressivamente l’indipendenza della stampa e del sistema universitario. Successivamente, ha intimidito l’opposizione schierando senza richiesta la Guardia Nazionale in grandi città come Los Angeles, Washington e Chicago. La sua sola presenza segnala la volontà dell’amministrazione di utilizzare in caso di necessità l’esercito, già obbediente ai livelli più alti, contro i propri cittadini. Mentre all’interno dell’UE il sistema dei partiti e le elezioni democratiche sono ancora protetti anche in Stati autoritari come l’Ungheria (o, a suo tempo, la Polonia), il loro destino negli Stati Uniti rimane incerto.

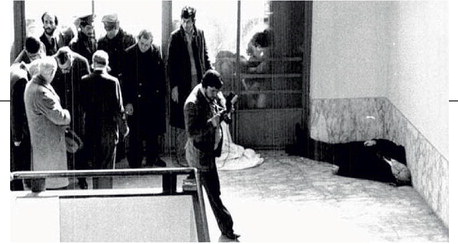

La resistenza contro il presunto potere coloniale di Israele era stata portata all’estremo.

Dopo i recenti successi ottenuti in alcuni importanti appuntamenti elettorali dai Democratici, l’obiettivo di Trump è quello di marginalizzare e denigrare l’opposizione politica attraverso la delazione. In politica estera, come dimostrano le sue azioni militari arbitrarie contro i trafficanti al largo delle coste del Venezuela, ignora anche il diritto internazionale. Il fenomeno più sorprendente e tuttora inspiegabile di questa presa di potere strisciante ma perseguita con risolutezza è la pusillanimità di una società civile ampiamente incapace di opporre resistenza, per non parlare dell’acquiescenza di studenti e professori che poco tempo prima avevano spinto all’estremo la loro resistenza senza ritegno contro la presunta potenza coloniale israeliana nei loro campus.Non sto sostenendo che noi ci siamo comportati diversamente. A tutt’oggi, non vedo segnali convincenti di un’inversione di rotta rispetto al percorso intrapreso verso un sistema sociale a guida politica autoritaria, gestito tecnocraticamente, ma economicamente libertario. Infatti, i potenziali successori di Trump tendono ad avere una visione del mondo ancora più chiusa di quella del presidente patologicamente narcisista, concentrato su guadagni personali e conferme a breve termine e che vuole essere un tycoon e un premio Nobel per la pace piuttosto che un politico con una visione.

Per le considerazioni fin qui esposte, non posso vantare alcuna competenza che vada oltre quella di un lettore di giornali. Mi interessano principalmente in riferimento all’interrogativo di cosa significhino per l’Europa, nella situazione attuale, lo spostamento degli equilibri geopolitici e la divisione politica dell’Occidente, avviata ormai da tempo. In quanto segue, parto dalla convinzione che, salvo poche eccezioni, i governi dell’Ue e dei suoi Stati membri intendano ancora fermamente aderire ai fondamenti normativi e alle prassi consolidate delle loro costituzioni. Da ciò deriva l’obiettivo politico di rafforzare la loro influenza a tal punto che l’Ue possa affermarsi come attore autonomo nella politica e nella società mondiale, indipendente dagli Stati Uniti e da compromessi con gli Stati Uniti o altri Stati autoritari avversi al sistema.Per quanto riguarda la continuazione della guerra in Ucraina, “noi” – se mi è concesso parlare da questa prospettiva europea – restiamo dipendenti dal sostegno degli Stati Uniti semplicemente perché non disponiamo della loro tecnologia per la necessaria ricognizione aerea.

Senza il sostegno degli Stati Uniti, il fronte ucraino non potrebbe essere tenuto. Ma questi Stati Uniti, che non tengono più fede al loro ruolo di legittimo sostenitore dell’Ucraina ai sensi del diritto internazionale, come dichiarato sotto Biden, e nella migliore delle ipotesi forniscono armi pagate dall’Europa (cioè, di fatto, dalla Germania), sono diventati un partner imprevedibile per i loro alleati.Già solo per questo motivo, anche da parte nostra sussiste un interesse al rapido cessate il fuoco auspicato dalla leadership ucraina. Ciò comporta per l’Europa una conseguenza spiacevole che non è stata ancora tematizzata.

L’Ue non può prendere politicamente le distanze dagli Stati Uniti, membro passivo e, per così dire, dimissionario della Nato, anche se ciò significa che “l’Occidente” agisce ancora collettivamente, ma a livello normativo non si esprime più con una sola voce. La guerra in Ucraina costringe l’Ue a tener fermo alla sua alleanza con gli Stati Uniti all’interno di un quadro Nato che, a causa dell’avviato cambio di regime del suo membro più importante e finora leader, non può più invocare in modo credibile i diritti umani per giustificare il suo sostegno militare all’Ucraina.Chiunque abbia ascoltato il recente discorso di Trump davanti all’Assemblea generale delle Nazioni unite deve ammettere che la retorica del diritto internazionale, a cui l’allora unito Occidente era ricorso fin dal primo giorno del conflitto per giustificare il suo sostegno all’Ucraina invasa, ha perso valore. Questo imbarazzo non vale per il gruppo originariamente composto da trenta Stati – non tutti appartenenti all’Ue – indipendente dagli Stati Uniti e guidato da Francia e Gran Bretagna, che si sono uniti per sostenere l’Ucraina. Perciò è, spero involontariamente, ironico che proprio questo gruppo di Stati si sia sconsideratamente soprannominato “Coalizione dei Volenterosi”, lo stesso nome con cui George W. Bush, con l’aiuto del premier britannico ma con l’opposizione di Francia e Germania, aveva creato una coalizione a sostegno della sua invasione dell’Iraq, in violazione del diritto internazionale.

Angela Merkel ha ignorato freddamente la Francia. Quanto erano e sono ora ipocrite tutte queste parole.

Dopo questo abbozzo della mutata situazione nell’Occidente diviso, arrivo alla questione che più mi preme: quanto è realistico impegnarsi per un’ulteriore unificazione politica dell’Ue con l’obiettivo di essere riconosciuti all’interno della comunità globale non solo come uno dei partner commerciali economicamente più rilevanti, ma anche come un soggetto autonomo, politicamente autorevole e capace di iniziativa? Sebbene i nuovi Stati membri nella parte orientale dell’Ue siano i più agguerriti nel chiedere il riarmo, sono i meno disposti a limitare la propria sovranità nazionale per un tale rafforzamento congiunto.

Stante questa intransigenza, l’iniziativa, sebbene anche il governo nazionale di Meloni ne sarebbe escluso, dovrebbe provenire dai principali Paesi occidentali dell’Unione – e oggi, data l’attuale debolezza della Francia, principalmente dalla Germania. Il continuo sviluppo di una difesa europea comune potrebbe fornire l’impulso necessario. Frattanto, il Bundestag ha approvato il finanziamento per un significativo ampliamento e sviluppo delle forze armate tedesche, ma qui non mi occuperò della discutibile giustificazione basata sulla presunta minaccia imminente di un attacco russo contro la Nato.

Il punto è che il governo tedesco sta perseguendo la creazione dell’”esercito più forte d’Europa” rispettando le condizioni dei trattati esistenti, cioè, in definitiva, mantenendosi nei limiti della sua autorità nazionale. Così facendo, il governo tedesco persegue l’ipocrita politica europea praticata sotto la cancelliera Merkel: pur essendo sempre stato retoricamente filoeuropeo, negli ultimi decenni ha respinto diverse iniziative francesi per una maggiore integrazione economica, da ultimo l’incalzante iniziativa del neoeletto presidente francese Macron. Ma anche il cancelliere Merz che in questo è in gran parte figlio di Schäuble, vede gli eurobond come il fumo negli occhi. Non vi è alcuna seria indicazione che il governo tedesco stia adottando misure significative per creare un’Unione europea in grado di agire sulla scena globale.

Certamente, sullo sfondo del crescente populismo di destra in tutti i nostri Paesi, un passo così a lungo trascurato verso una maggiore integrazione dell’Ue, e quindi verso la sua capacità di agire a livello globale, troverebbe un sostegno ancora meno spontaneo di quello di cui ha goduto finora. Anche nella maggior parte degli Stati membri occidentali dell’Ue, le forze politiche interne che sostengono la decentralizzazione o lo smantellamento dell’Ue, o quantomeno il ridimensionamento delle competenze di Bruxelles, sono più forti che mai. Pertanto, ritengo probabile che l’Europa sarà meno in grado che mai di sganciarsi dall’attuale potenza dominante, gli Stati Uniti.

La sfida centrale sarà quindi se, trascinata in questo gorgo, riuscirà a mantenere il suo quadro normativo finora ancora democratico e liberale.

Al termine di una vita politicamente piuttosto privilegiata, non mi è facile trarre una conclusione che ha comunque il senso di uno scongiuro: un’ulteriore integrazione politica, almeno nel cuore dell’Unione Europea, non è mai stata così vitale per la nostra sopravvivenza come lo è oggi. E mai è sembrata così improbabile.

Traduzione di Carlo Sandrelli