L’idea dell’individuo: Plotino alla prova dell’identità personale

6 Agosto 2025

Libertà… E Scusate Se E’ Poco

6 Agosto 2025

Salvezza, resurrezione e finzione in Angelo Agosti, tra Nietzsche, Bulgakov e Florenskij

Moi-même

La resurrezione è una verità o una finzione necessaria? È un fatto storico, un evento di fede, o un simbolo che resiste anche se il corpo non torna? A partire da queste domande, Angelo Agosti costruisce ne Il tredicesimo apostolo (Cantagalli) non un romanzo, ma un anti-romanzo, come giustamente lo ha definito Giancristiano Desiderio. Un’opera che rompe le regole classiche dell’unità di tempo, luogo e azione, e si muove dentro e contro il genere, dissolvendo i confini tra reale e irreale, narratore e lettore, storia e verità. Ma, soprattutto, mette in scena una questione radicale: cosa resta del cristianesimo se la resurrezione di Cristo non è mai avvenuta?

Il romanzo si apre in un paese siciliano, Sanfilippo, dove compaiono tre figure enigmatiche — il gigante, il giovane e l’uomo col cappotto chiaro. Un cronista dell’anagrafe municipale, anonimo e ironico, li osserva e li segue, diventando testimone di eventi straordinari: un attentato sventato, un cadavere che sorride e poi scompare, un ingegnere misterioso, Leonardo Valchisio, che sostiene di possedere un Vangelo perduto, in grado di dimostrare che la resurrezione non è avvenuta. Il tutto raccontato con uno stile che frantuma ogni certezza e costringe il lettore a diventare parte del racconto, quasi a partecipare a un’indagine spirituale.

Il Vangelo di Leonardo e la resurrezione negata

Il cuore narrativo del libro è un documento apocrifo, il Vangelo di Leonardo, che sovverte i testi canonici. In esso si afferma che Gesù è morto davvero, che non c’è stata resurrezione, e che l’alba del terzo giorno — citata nel sottotitolo — non ha visto il trionfo sulla morte, ma il silenzio del sepolcro. È Leonardo stesso, l’ingegnere, a chiudersi nel sepolcro per inscenare la resurrezione: un gesto umano, troppo umano, che toglie il miracolo ma non il messaggio. Una menzogna necessaria? Una finzione redentrice?

L’effetto dirompente non è solo narrativo: è teologico. Il romanzo non attacca la fede, ma la spinge oltre i suoi fondamenti dogmatici. Se Cristo non è risorto, si chiede Agosti, il cristianesimo crolla o si purifica? È un’eresia o una verità più profonda? L’anti-romanzo, allora, diventa uno strumento per interrogare la nostra cultura cristiana — o post-cristiana — e per mettere in discussione ciò che ancora chiamiamo “salvezza”.

Nietzsche come apostolo segreto

Non è un caso che il tredicesimo apostolo, figura simbolica e ambigua, sia identificabile proprio con Friedrich Nietzsche, l’autore de L’anticristo, il filosofo che proclamò la morte di Dio come evento spirituale e storico, non come bestemmia. In Nietzsche, la resurrezione è il punto di rottura: è ciò che non può essere creduto, perché tradisce la sofferenza autentica dell’uomo Gesù, facendone un mito salvifico. Solo togliendo la resurrezione, per Nietzsche, il cristianesimo può tornare ad essere una morale dei puri di cuore, degli ultimi, dei giusti. Non una religione della gloria, ma dell’amore.

In questa prospettiva, il Vangelo di Leonardo e il gesto del tredicesimo apostolo coincidono con l’idea nietzschiana della salvezza come compito umano, non come grazia divina. È l’uomo che deve redimersi — e redimere Dio stesso — dalla menzogna, dalla paura della morte, dal bisogno di assoluto.

Ma non c’è solo Nietzsche. A fianco di questa linea di pensiero occidentale e radicale, il romanzo di Agosti si apre anche a un’altra tradizione, più sottile, orientale, simbolica: quella dell’ortodossia russa.

Florenskij e Sergej Bulgakov: la teologia dell’icona

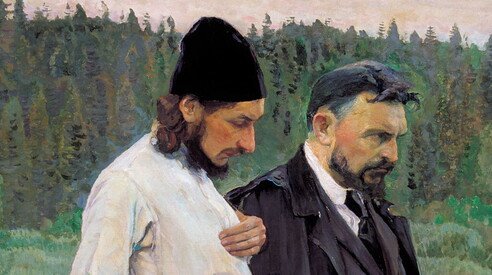

Per comprendere fino in fondo la densità teologica de Il tredicesimo apostolo, bisogna chiamare in causa Pavel Florenskij e Sergej Bulgakov (da non confondere con lo scrittore de Il Maestro e Margherita). Entrambi teologi, filosofi e pensatori mistici, appartenenti alla straordinaria stagione della rinascita religiosa russa di inizio Novecento, hanno elaborato una visione della verità cristiana fondata non sulla prova razionale, ma sulla trasparenza del simbolo, sull’icona come manifestazione del divino nell’umano.

Florenskij, nella sua Colonna e fondamento della verità, afferma che la fede autentica non nasce da dimostrazioni, ma da una conoscenza amorosa e incarnata. La verità, per lui, non è concetto, ma persona. Non si impone, si rivela. E si rivela nel paradosso, nell’ombra, nella finzione che diventa rivelazione.

Allo stesso modo, Sergej Bulgakov, nella sua teologia della Sofia — la Sapienza divina — insiste sull’idea che Dio si renda presente nel mondo attraverso mediazioni simboliche, attraverso figure che uniscono il cielo e la terra. Il Cristo non è solo Dio fatto uomo: è anche l’Uomo che si svuota di Dio per lasciare spazio alla libertà dell’altro. In questa visione, anche una resurrezione inscenata può diventare figura di una verità più grande: la salvezza come compito, come fedeltà, come speranza che resiste anche senza garanzie.

In questo senso, Il tredicesimo apostolo è un’opera sofianica: non nega la verità, la custodisce nel segreto. E il Vangelo apocrifo di Leonardo è una icona rovesciata: non mostra il Risorto, ma la sua assenza. E proprio in quella assenza si apre lo spazio della fede.

L’ultima parola (non detta)

Alla fine del romanzo — che non è la fine, perché un secondo libro annunciato lo seguirà, L’attesa di un destino — non resta una soluzione, ma una domanda: di chi è il Regno dei Cieli? La risposta possibile è quella che unisce Nietzsche a Florenskij, l’umanesimo tragico alla speranza mistica: il Regno è di chi ha il coraggio di vivere anche senza vedere il miracolo. Di chi crede nonostante tutto. Di chi cerca la verità non nel dogma, ma nel cammino.

Il tredicesimo apostolo è, forse, colui che si interroga. Oppure, semplicemente, è il lettore. Quello che, arrivato all’ultima pagina, si ritrova ancora nel mezzo della storia. In attesa non di una fine, ma di un senso. Come nella fede. Come nella vita.