I territori dimenticati e l’Italia che non vuole scomparire

30 Agosto 2025

Il meccanismo degli scoop che distraggono

30 Agosto 2025

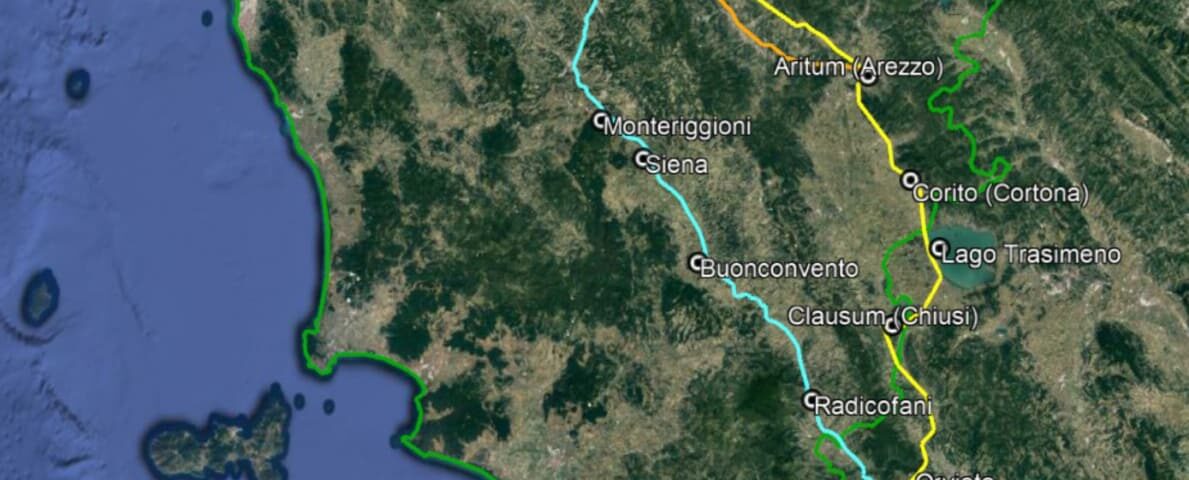

La via Cassia fu una delle grandi vie consolari costruite dai Romani a partire dal II secolo a.C. Non era una strada qualsiasi: serviva a collegare Roma con l’Etruria settentrionale e poi con l’area padana, consolidando il dominio romano su una regione che era stata culla di civiltà rivali. Il tracciato attraversava territori di grande importanza strategica e agricola: Veio, Sutri, Bolsena, Chiusi, Siena, fino ad arrivare ad Arezzo e a Firenze.

Era una strada di conquista e di integrazione, che permetteva il rapido spostamento delle legioni, garantiva i rifornimenti, apriva canali commerciali. Ma era anche una grande infrastruttura di “romanizzazione”: lungo la via sorsero stazioni, ponti, acquedotti, mercati. Ancora oggi tratti di basolato, ponti romani e resti archeologici testimoniano la solidità di questa arteria.

Con la caduta dell’Impero e le trasformazioni del mondo medievale, la Cassia cambiò funzione senza perdere centralità. Lungo il suo percorso si sovrappose la via Francigena, il grande itinerario che collegava Canterbury a Roma, documentato nell’itinerario di Sigerico, arcivescovo di Canterbury, nel X secolo. Da strada degli eserciti la Cassia divenne strada dei pellegrini. Pievi romaniche, ospedali, monasteri e mercati sorsero a distanza regolare, secondo una logica che intrecciava spiritualità e commercio. Le città che si trovavano lungo il percorso – da Siena a Viterbo – vissero secoli di prosperità grazie a questo flusso di uomini e culture. La Cassia–Francigena fu anche una via di potere: i papi, gli imperatori, i mercanti la percorrevano per raggiungere Roma, mantenendo viva la sua centralità culturale, politica ed economica.

Con l’Unità d’Italia e la rivoluzione industriale si pose il tema dei collegamenti moderni. La ferrovia doveva unire Roma con Firenze e il Nord, ma il tracciato scelto fu quello delle tre valli dell’Arno, della Val di Chiana e del Tevere. La decisione rispondeva a ragioni tecniche – minori pendenze, fondovalle più ampi, facilità di costruzione – ma anche a una logica di concentrazione dei flussi in un asse già urbanizzato. La Cassia rimase esclusa. Questo fu il primo grande “scarto”: mentre i territori lungo la ferrovia conobbero crescita e trasformazioni industriali, i paesi cassiari cominciarono a rimanere ai margini.

Negli anni del boom economico, la costruzione dell’Autostrada del Sole (1956–1964) ridisegnò la geografia della mobilità italiana. La scelta del tracciato riprese la logica ferroviaria, seguendo la direttrice Firenze–Arezzo–Roma. Qui entrò in gioco non solo la geografia, ma anche la politica. Il peso politico di Arezzo negli anni ’50 e ’60 fu determinante: la città seppe imporsi come snodo strategico per l’autostrada, rafforzando il corridoio orientale e condannando definitivamente la Cassia a un ruolo periferico. Ne derivò una frattura territoriale: chi aveva autostrada e ferrovia si aprì all’industrializzazione e al commercio nazionale ed europeo; chi era rimasto lungo la Cassia conobbe decrescita demografica, impoverimento economico e progressiva marginalità.

Nel corso del Novecento e fino a oggi, la Cassia è diventata una strada di seconda categoria. Tortuosa, a tratti pericolosa, poco manutenuta, è stata relegata al ruolo di collegamento locale. Eppure lungo i suoi tornanti si conserva un patrimonio unico: pievi romaniche, borghi medievali, resti romani, paesaggi agricoli intatti, vigneti e oliveti che hanno mantenuto una dimensione quasi “fuori dal tempo”. È una contraddizione: la marginalizzazione ha frenato lo sviluppo industriale, ma ha anche preservato paesaggi e culture che altrove si sono trasformati in fretta.

Negli ultimi decenni, la riscoperta della via Francigena e il crescente interesse per i cammini e il turismo lento stanno riportando attenzione sulla Cassia. Pellegrini e cicloturisti percorrono di nuovo questi itinerari, alla ricerca di autenticità, silenzio, natura. Quello che un tempo era un fattore di debolezza – la mancanza di grandi infrastrutture moderne – può oggi diventare una risorsa. La Cassia, da strada emarginata, può trasformarsi in corridoio culturale e paesaggistico, connettendo comunità che hanno bisogno di nuove opportunità economiche.

La vicenda della Cassia è, in definitiva, più di una semplice cronaca di strade: è una lezione di storia delle infrastrutture. Mostra come le decisioni politiche e ingegneristiche abbiano plasmato, nel corso dei secoli, non solo i collegamenti ma anche la sorte delle comunità. Dimostra che un tracciato scelto o escluso può determinare sviluppo o marginalità per generazioni.

Su questo tema, voglio riconoscere a Eugenio Giani il merito di aver evidenziato, in un recente incontro, tanto la grandezza storica della Cassia quanto le problematiche connesse al suo progressivo abbandono. Le sue parole hanno riportato l’attenzione su un nodo fondamentale: la Cassia non è soltanto una strada dimenticata, ma un patrimonio storico e civile, da riscoprire con nuove forme di valorizzazione.

Oggi, nell’epoca delle mobilità lente, dei cammini e della riscoperta dei territori interni, la Cassia può tornare a essere un’arteria viva. Non più per eserciti o autostrade, ma per comunità che cercano sviluppo sostenibile, turismo culturale e un futuro diverso.