Algérie : Boualem Sansal condamné à cinq ans de prison ferme, son avocat en appelle à «l’humanité» du président Tebboune

6 Aprile 2025

Viviamo un’eterna età del jazz

6 Aprile 2025di Stefano Montefiori

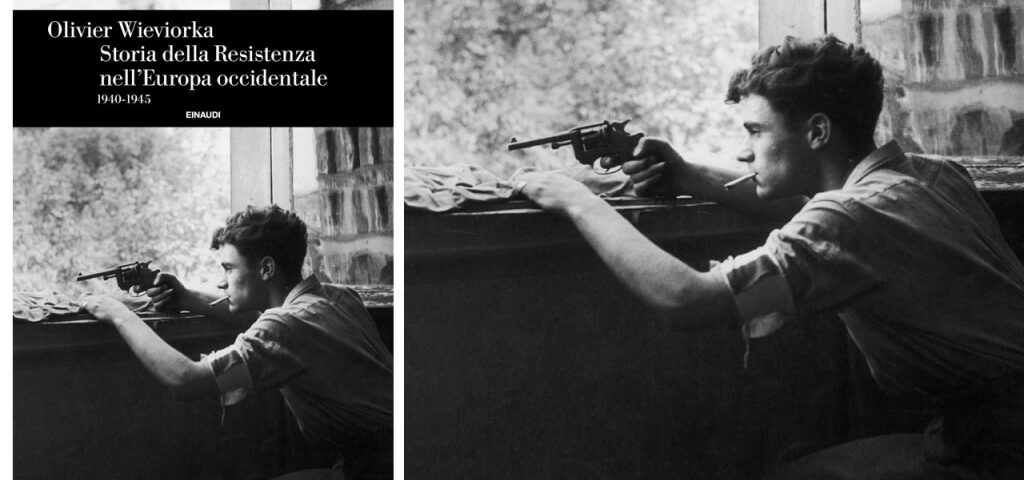

Fare l’Europa. La Resistenza nell’Occidente europeo s’intitola l’intervento che lo storico francese Olivier Wieviorka terrà alla Fondazione Feltrinelli di Milano. «La Lettura» ha parlato con lui di quanto ha significato e significa la Resistenza in Europa.

Si può dire che la Resistenza contro il nazifascismo abbia seguito linee comuni dalla Danimarca all’Italia?

«No, tranne che per l’adesione generica a certi valori di libertà e democrazia. Che però in Scandinavia rappresentavano la persistenza dei principi consensuali d’anteguerra, mentre in Francia e in Italia erano principi offensivi di lotta contro regimi, quello di Philippe Pétain e quello di Benito Mussolini, che avevano calpestato proprio quei valori».

I modi operativi sono stati gli stessi?

«Sì e no. La questione che si è posta a tutti i partigiani fu se privilegiare l’azione militare o quella civile. Sabotaggi, attacchi alle truppe di occupazione? O stampa clandestina, aiuto ai perseguitati ebrei o ai disertori italiani? O entrambe le cose? Questo dibattito ha attraversato i Paesi».

La Resistenza ha avuto la stessa importanza in tutta Europa?

«No, almeno dal punto di vista operativo, militare. Non tanto per la diversità dei contesti nazionali, ma in funzione delle operazioni militare alleate. Gli Alleati non hanno chiesto molto alla Resistenza nel nord, perché non sono intervenuti militarmente in Danimarca e in Norvegia e lo hanno fatto solo molto tardi nei Paesi Bassi. Invece gli Alleati hanno chiesto alla Resistenza di giocare un ruolo importante in Italia, dopo lo sbarco in Sicilia, e in Francia dopo gli sbarchi in Normandia e in Provenza. Questi eventi hanno dato alla lotta armata un’importanza capitale. Accompagnata dalla paura della minaccia comunista».

La paura di un esito rivoluzionario legato alla componente comunista della Resistenza è stata la stessa in Italia e in Francia?

«È abbastanza curioso ma, per dirla in modo sintetico, la paura del comunismo esisteva ai gradi alti ma non sul territorio. Cioè era a Washington e a Londra che si temeva un putsch comunista, del quale non erano affatto convinti gli agenti dei servizi americani e britannici in Europa. Questo è un primo punto. Il secondo è che in Italia la paura del pericolo comunista è stata disciplinata e contenuta dalla svolta di Salerno di Palmiro Togliatti; in Francia, invece, Maurice Thorez non pronunciò niente di simile al discorso di Salerno. Le inquietudini sono più forti in Francia perché qui i vertici non si sono espressi sulla questione, Thorez sta a Mosca e bisognerà aspettare novembre 1944 perché, dopo il colloquio con Stalin, accetti il gioco democratico».

Come si organizzano le zone liberate?

«Questa è un’altra differenza tra Francia e Italia. Da noi, quando nascono piccole repubbliche, come nel Vercors, sono prive di qualsiasi velleità rivoluzionaria: né voto alle donne né riforma dell’istruzione o della fiscalità. In Italia invece sì, e in questo l’Italia è più simile alla Grecia. La grande differenza finale tra Francia e Italia riguarda poi il ruolo dei leader».

Noi italiani non abbiamo avuto un Charles de Gaulle?

«In Italia il timore è che ci sia un’opposizione tra la monarchia e poi Pietro Badoglio e Ivanoe Bonomi da una parte e il Comitato di Liberazione Nazionale dell’Alta Italia dall’altra. Un timore placato dai protocolli di Roma che arrivano solo il 7 dicembre 1944, quando in Francia già in aprile i comunisti fanno parte del governo e non sono più considerati come una minaccia, anche se de Gaulle finge di temere il pericolo comunista».

Francia e Italia si sono poi rifondate entrambe sui valori della Resistenza, contro Vichy in Francia e contro il fascismo in Italia, non è così?

«È l’aspetto che mi affascina di più, quanto le storie dei due Paesi si assomiglino in questo. In entrambi i Paesi a lungo si è minimizzato il consenso popolare nei confronti di Vichy e del fascismo. In Francia, per de Gaulle e per i comunisti il regime del maresciallo Pétain era come se non fosse mai esistito, in Italia si cercava di credere che il fascismo fosse stato una dittatura priva di sostegno popolare. C’è voluto Renzo De Felice per spiegare che non era stato così. Una svolta arrivata negli anni Settanta, più o meno quando la generazione dei figli ha cominciato a chiedere spiegazioni ai padri».

In Italia il mito della Resistenza tradita ha poi ispirato il terrorismo rosso: l’idea che fosse giusto riprendere la lotta armata dove era stata interrotta.

«È vero, ed è accaduto anche in Francia e in Germania Ovest, ovvero nei Paesi che hanno conosciuto una storia infelice e mitizzata, che partiva sempre purtroppo da una reale grande compromissione con il nazifascismo. In questi tre Paesi a partire dal Sessantotto sono nati movimenti violenti, in particolare in Italia, poi con le Brigate Rosse. Dove la storia nazionale è stata eroica, come in Gran Bretagna o in Norvegia, non si sono verificate derive del genere».

Questo passato può aiutare a spiegare le esitazioni attuali nella sinistra italiana, soprattutto in Italia, quando si tratta di sostenere e magari aiutare direttamente, fornendo armi, una resistenza armata come quella dell’Ucraina contro la Russia? Magari in nome della difesa dell’Europa?

«Non so se possa spiegarlo. Diciamo però che la Resistenza è stata un fenomeno complesso. In Francia, per esempio, c’è stata una forte Resistenza di destra e non tutta la sinistra è entrata nella Resistenza. Ci sono stati resistenti che non solo poi hanno difeso l’Algeria francese, ma anche la tortura. L’Europa è stata soprattutto una costruzione della democrazia cristiana: i comunisti non sono mai stati favorevoli. È vero, oggi assistiamo a un neo-pacifismo di sinistra. Ricordiamo comunque che nel 1939 Marcel Déat, socialista e pacifista francese, scriveva un editoriale con la domanda retorica «Morire per Danzica?», come oggi molti dicono di non voler morire per l’Ucraina».

In un recente intervento su «Le Monde» lei sottolineava che la situazione attuale presenta qualche somiglianza con quella che precedette la Seconda guerra mondiale. Quale, per esempio?

«L’atteggiamento di alcuni europei nei confronti di Adolf Hitler e Vladimir Putin in fondo è abbastanza simile. C’è l’idea che facendo loro qualche concessione, si accontenteranno».

Perché, secondo lei?

«Perché questo ci rassicura. Preferiamo pensare che Putin segua una logica razionale, che punti a vantaggi materiali, così possiamo comprenderlo. Ma Putin non funziona così».

https://www.corriere.it/la-lettura/