Ecco i 28 punti del piano

21 Novembre 2025

La battaglia del Colle lascia sul campo solo sconfitti

21 Novembre 2025

Russia e Cina che si astengono al Consiglio di Sicurezza dell’Onu e fanno passare la risoluzione che approva il piano di pace di Donald Trump per la Striscia; la deroga americana alla vendita delle attività petrolifere estere di Lukoil e Rosnet, il prezzo del barile che scende quasi del 3 per cento, i conciliaboli segreti fra Washington e Mosca, lo spirito di Anchorage (se così possiamo chiamarlo) che riaffiora con alle spalle l’ingombrante silhouette del memorandum che il Cremlino aveva presentato a Istanbul nel 2022; e poi ancora, le trattative affidate non ai politici ma a uomini d’affari e di marketing come l’americano Steve Witkoff e Kirill Dmitriev, il responsabile del fondo sovrano russo Rdif, lo scandalo della corruzione nelle alte sfere del governo che scuote l’Ucraina e diventa – con un tempismo che a voler esser maliziosi è decisamente sospetto – uno Zelensky-Gate dal quale sarà molto difficile uscire… Sono tutti pezzi di un puzzle, o se vogliamo le rotelle di un ingranaggio che tende a portarci in un’unica plausibile direzione: una tregua e poi una pace fra Mosca e Kiev il cui pegno sono cinque porzioni del suolo ucraino: la Crimea (già annessa nel 2014 dopo un Anschluss morbido e senza vittime), le autoproclamate repubbliche del Lugansk e del Donetsk, e le aree di Zhaporizhzhia e di Kherson, già parzialmente occupate dalle truppe russe. Un ricco bottino, al quale si aggiunge la cosiddetta “denazificazione e la demilitarizzazione” dell’Ucraina, con il dimezzamento degli effettivi e il divieto di Kiev di possedere certi tipi di armamenti. Come dire, una Versailles (intesa come il trattato che punì e umiliò la Germania del Kaiser a conclusione della Prima guerra mondiale) che lascia sul terreno il cadavere politico di Volodymyr Zelensky. In gioco, più che la pace, c’è la spartizione di appetiti strategici e commerciali, una Yalta 2.0 in cui Usa, Russia e Cina si spartiscono le rispettive zone d’influenza e convalidano le aree di scambio comuni. Perché la guerra, per lo meno fino a un certo punto, è sempre un affare. Ma diventa un affare ancora più promettente e ghiotto quando il cannone tace e si comincia a spartirsi le spoglie dei vinti.

È per le terre rare dell’Ucraina e per il cuore dell’industria siderurgica e metallurgica del Donbass e gli impianti Azovstal e Illich a Mariupol, per l’immane cornucopia di carbone (l’Ucraina ne possiede la più grande riserva d’Europa, e il 60% è già in mano russa), è per il ferro, il titanio e il litio che dormono nel sottosuolo ucraino in attesa che qualcuno li estragga che a Mosca e Washington si sta ridisegnando la nuova Sykes-Picot del terzo millennio.

La “modalità Gaza” è il format prescelto.

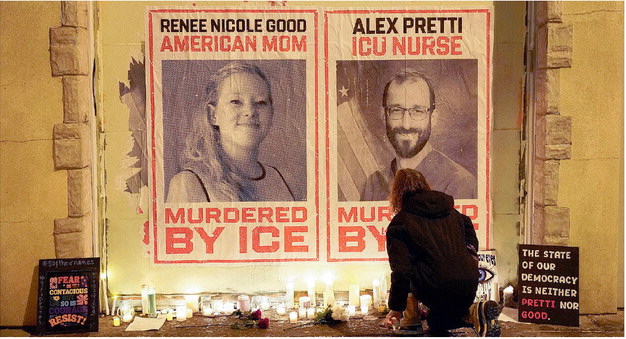

Ma ora occupiamoci degli ospiti di serie B, gli esclusi dal grande banchetto. I primi sono i palestinesi, che al massimo possono assistere da un angolo della tavola come The Donald, i sauditi, Israele, le petromonarchie del Golfo decideranno di sistemare la Striscia di Gaza, la sua sicurezza, il suo futuro, e chissà, le sue Mar-a-Lago e le sue Trump Tower.

Come loro, anche l’Europa sta in seconda fila. O per meglio dire, la sua voce non è al momento contemplata nel complesso disegno che Washington e Mosca stanno apparecchiando attorno al piano di pace in Ucraina. Certo, Trump sta debitamente informando i suoi alleati della Nato, ma non li sta coinvolgendo nel progetto. In questa fase l’Europa è un po’ come “l’auditore somalo”, figura di promettente giovane delle colonie italiane che durante il ventennio veniva ammesso nelle università del regno come ascoltatore, senza però potersi iscrivere.

Peccato che a pagare buona parte del conto della guerra sarà proprio l’irresoluta e litigiosa Unione Europea.

Ultimo rimane – come a suo tempo il presidente serbo Slobodan Miloševiè – l’esausto Zelensky. Vaso di coccio, a dispetto della sua ostinazione e del suo coraggio, fra la forza brutale dei vasi di ferro che stanno per sospingerlo fuori dalla scena.