Il pop diventa avanguardia

19 Ottobre 2025

SPETTATORI PER UNA SETTIMANA

19 Ottobre 2025

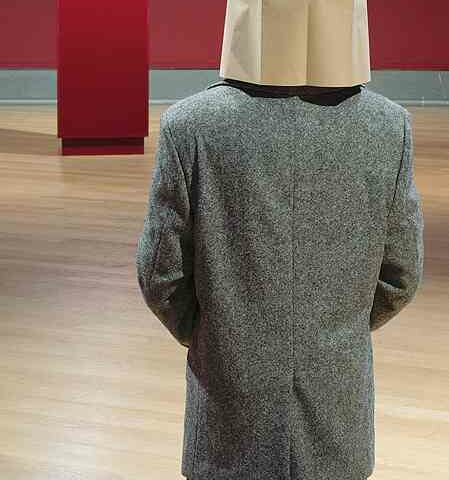

Maurizio Cattelan

David Bowie e Maurizio Cattelan. Quale relazione esiste tra queste figure provenienti da generazioni e da culture diverse? Nessun nesso collega uno tra i più scandalosi inventori di drammaturgie del secondo Novecento e uno tra i più audaci sbeffeggiatori dell’arte contemporanea. Eppure, alcune intenzioni li accomunano. Siamo dinanzi a due artisti irrequieti che, pur se con media differenti, nella loro parabola hanno provato a intrecciare avanguardia e pop. È quel che emerge da due raccolte di interviste appena pubblicate: E l’artista parlò alla rockstar di Bowie (Il Saggiatore) e Beware of Yourself di Cattelan (Marsilio Arte).

Difficile istituire assonanze. L’antologia della visionaria rockstar (1947-2016) raduna conversazioni svoltesi tra il 1964 e il 2006. In dialogo con giornalisti, con scrittori (William S. Burroughs), con artisti (Tracey Emin) e con stilisti (Alexander McQueen), oscillando tra provocazioni e pause contemplative, il mutante inglese parla di sé con intelligenza e sincerità, consegnando il ritratto di un creatore che, incline a travestirsi, a indossare maschere e a mandare in scena iconici alter ego (Ziggy Stardust, Aladdin Sane, Duca Bianco), ha fatto della metamorfosi la sua cifra stilistica e, insieme, l’espressione di un’irrefrenabile vitalità, sorretto dalla convinzione secondo cui l’unico modo per essere davvero noi stessi consiste nel non esserlo mai fino in fondo.

L’inatteso libro di Cattelan (1960) ha un altro timbro. Catalogo ragionato, autobiografia, diario. Attingendo a un vasto corpus di testi, l’autore de La Nona ora (papa Wojtyła schiacciato dal meteorite) ha estratto passaggi autobiografici e poetici, che ha scomposto e rimontato in un’originale mappa mentale, raccontata in prima persona. Dunque, due testi non contigui. Che potremmo rileggere ricorrendo a un piccolo artificio: E l’artista parlò alla rockstar come prologo di Beware of Yourself.

Algido aedo dell’estetica del tradimento, enigmatico maestro di cerimonie, androgino straordinario nel lanciare tendenze, Bowie dice di cambiare spesso idea. «Di solito non sono così d’accordo con quel che dico. (…) Non si può rimanere fermi nello stesso punto per tutta la vita. (…) Sono uno che si annoia molto in fretta». Da questa ansia nasce il bisogno di non ripetersi. Spostarsi altrove. Non temere di far convivere antitesi. Essere porosi, aperti a suggestioni da altri mondi. Guardare fuori dallo stretto ambito musicale («Le rockstar hanno assimilato ogni sorta di filosofia, stile, storia, scrittura, e buttano fuori quel che hanno raccolto»). Mostrare interesse per i media («Saranno la nostra salvezza, o la nostra fine»). Non limitarsi a interpretare un brano musicale, ma donare a esso «un carattere, una forma», renderlo tridimensionale sul palco e dinamico nei videoclip, in modo da catturare l’attenzione del pubblico («Le cose devono colpire sul momento»). Riuscire a essere spettacolare, ma anche meditativo («Rallenta, Arthur», ripete un personaggio de L’uomo che cadde sulla Terra).

Decisiva la lezione di Andy Warhol. La memoria va alla prima visita alla Factory newyorkese: «Ho incontrato quest’uomo, che era un morto vivente. Colorito giallo, una parrucca del colore sbagliato, occhialini. Gli ho teso la mano, lui ha ritratto la sua. (…) Poi però ha visto le mie scarpe. Avevo un paio di scarpe giallodorate. (…) Le mie scarpe gialle hanno rotto il ghiaccio (…). Credo che sia stato veramente importantissimo».

L’ombra del padre della metafisica industriale si allunga anche sugli esercizi manieristi di Cattelan («Warhol è la prova che si può essere rivoluzionari senza essere militanti»). In Beware of Yourself, anch’egli fa un elogio della contraddizione: «Io cambio spesso idea. (…) Non si può rimanere fermi su un punto per la vita intera». Il gusto per le antitesi è al centro della ricerca di Cattelan, il quale tende a sottrarsi alle definizioni definitive: «L’arte è molte cose. Tutte contraddittorie, eppure tutte vere. Coinvolgente, provocatoria, esclusiva, documentaria, partecipativa, incomprensibile. Ma cosa sia l’arte in fondo non lo so». Questa vaghezza è all’origine di opere abitate da sentimenti non contigui. La timidezza. L’irriverenza, «lasciapassare per riuscire a farsi accettare». La paura: «È un’arma elegante (…). Serve a ricordarci che siamo qui in prestito». Questi stati d’animo interrogano un’esperienza che nasce dalla solitudine: «Creare arte è (…) un piacere solitario (…)». In questa condizione, occorre non idolatrare il mito dell’originalità («Copiare è una delle caratteristiche principali degli esseri umani, … l’identità è … fluida»). Meglio attingere a sollecitazioni di fonti eterogenee: «Partiamo sempre da ciò che conosciamo, poi combiniamo, mescoliamo cose differenti e creiamo “nuove” idee. (…) Io non faccio nulla, continuo solo a nutrirmi di cose, cioè di immagini e informazioni. E poi c’è un processo di selezione e separazione che non è realmente cosciente. (…)». Un viaggio insicuro, che ruota intorno agli stessi temi assoluti: «La mia arte è molto elementare, tratta argomenti semplici, essenziali: la morte, il denaro, il potere». Senza mai nascondere una vocazione civile: «Credo che tutto sia un atto politico (…): l’arte è politica e non può evitare di esserlo, perché politica è appunto la vita».

Poi, inizia una navigazione in mare aperto, non immune dai rischi del fallimento. Cattelan scrive: «Per me la soddisfazione equivale al fallimento. (…) Mi sento al meglio quando cambio idea, mi confronto con nuove sfide e fallisco. Ho sempre pensato che le situazioni in cui falliamo ci insegnino molto di più di quelle in cui vinciamo». Esitazioni, dialoghi necessari con tanti compagni di strada, frequenti incursioni in altri territori («Ciò che mi interessa è la sovrapposizione di ambiti differenti, come moda, editoria, pubblicità e arte»). Da questa combinazione nascono partite a scacchi, nelle quali ogni mossa deve disattendere le aspettative dell’avversario. Distante da ogni freddezza impersonale, Cattelan ordina un catalogo di straniamenti («Trattare … il familiare come sconosciuto. Questo permette a noi artisti di far emergere l’assurdità del nostro mondo: ciò che è stato nascosto nella normalità viene mostrato, il che porta sorprese, e la sorpresa mescolata con l’assurdo di solito risulta in umorismo»). Il fine: immettere nella dimensione concettuale la componente dell’incanto, disegnando i contorni di un neo-dadaismo meraviglioso. Pu attento a salvaguardare la leggibilità delle sue opere, proprio come Bowie, Cattelan effettua spostamenti contestuali; tenta dislocazioni percettive. Iscrivendosi nell’orizzonte di un concettismo postmodernista, con sottigliezza, ragiona per paradossi. A volte, dilata le forme; altre volte, le rimpicciolisce; altre volte, le impreziosisce. Sempre capace di difendere l’immediatezza e la sintesi comunicativa, si abbandona a impertinenti motti di spirito. A sberleffi. Che attendono la risposta del pubblico («L’arte non può … essere chiusa in sé stessa, dev’essere piuttosto un campo magnetico …»). Curiosità. Reazioni di choc («Ciò che conta nell’arte è … il poter impressionare la mente di qualcun altro»).

Cruciale per Cattelan — è qui la più grande differenza con il Duca Bianco — il filtro dell’ironia, che è luce discreta, epifania paradossale, doppio dello spleen, modo per demistificare ogni solennità, per mescolare il grottesco e il tragico, per dar vita a buffonerie di inquietante serietà. «Una risata può avere una doppia anima: può essere una fuga da una situazione imbarazzante o un momento di lucidità. (…) L’aspetto ludico è appunto un mascheramento. (…) La risata è un cavallo di Troia che entra in contatto con l’inconscio, colpisce l’immaginazione e scatena reazioni viscerali. L’umorismo è anche un buon modo per presentare realtà difficili a persone che potrebbero non volerle vedere».

Dunque, Bowie e Cattelan. Voce di un’età attraversata da un benefico vento di follia, il primo usa il pop per elaborare proposte d’avanguardia. Testimone dell’era del disincanto, il secondo sfrutta alcuni stratagemmi cari al dadaismo (dislocazioni, straniamenti), per normalizzarli e renderli quasi leggeri. Il valore di questo gioco delle parti è in uno scambio di battute tra McQueen e Bowie. «Da che parti abbottoni i vestiti, David? A sinistra o a destra?». La risposta: «Entrambe!».