Arrivare a 91 anni in buona, se non ottima, salute mentale e potendo ancora fare affidamento sulla tenuta del proprio fisico non è traguardo da poco. Arrivarci con il quadruplo ruolo di fondatore, presidente, amministratore delegato e direttore creativo di un’azienda è qualcosa di eccezionale. Anzi, di unico, non solo nella moda. Si pensi a Warren Buffett, sesto uomo più ricco al mondo: in maggio, a 94 anni, ha annunciato il ritiro da ceo di Berkshire Hathaway, la holding che il finanziere americano (soprannominato “l’oracolo di Omaha”, la città del Nebraska dove è nato) guida da 60 anni.

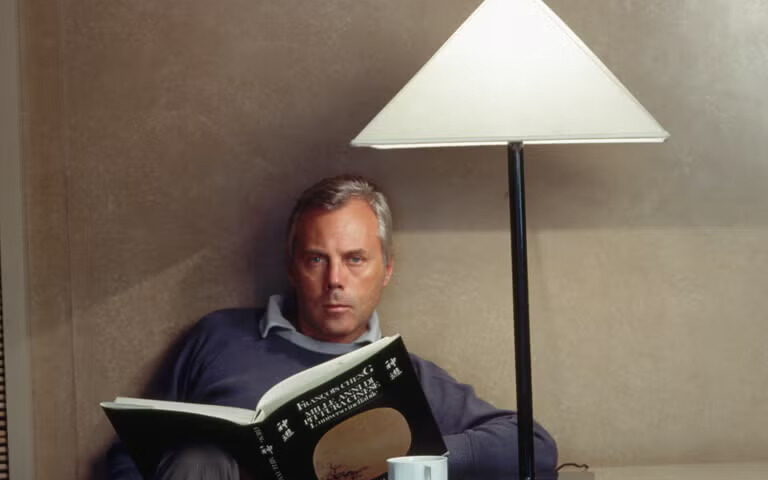

Cinquanta sono invece gli anni che l’azienda fondata da Giorgio Armani con Sergio Galeotti compie nel 2025. Un altro traguardo ragguardevole, che svela altresì una cronologia sulla quale poco si riflette: il marchio a cui lo stilista e imprenditore diede il suo nome nacque quando Armani aveva appena superato i 40 anni. Il decennio precedente era stato a tutti gli effetti una gavetta, un (breve, tutto sommato) viaggio alla scoperta di quale fosse la sua vocazione e il suo talento, quello di disegnare abiti. La proverbiale sobrietà gli impedì sempre di spiegare gli inizi come una predestinazione. Anzi, dichiarò spesso di aver accarezzato l’idea di diventare medico, prima di lasciare gli studi e iniziare a lavorare. Che percorso diverso da quello di tanti stilisti delle generazioni successive a quella di Armani, Valentino Garavani, Krizia, Elio Fiorucci, Gianfranco Ferré, Laura Biagiotti, Franco Moschino e molti altri! A partire dalla fine degli anni 90 stilisti-imprenditori ne sono nati (e soprattutto cresciuti) pochissimi. Alcuni, pur di talento, sono stati delle meteore, altri hanno abbandonato velleità di indipendenza, cooptati dagli uffici stile di grandi marchi o gruppi. Un fenomeno che non ha fatto che accelerare a partire dagli anni 2000 e chi era nato libero in molti casi non lo è più stato, cedendo quote e in alcuni casi l’intera proprietà del marchio a investitori esterni. C’è stato anche chi, grazie a dimensioni medio-grandi, ha scelto la quotazione: in questi casi i fondatori mantengono il controllo, ma sicuramente subiscono maggiori pressioni dagli altri investitori. Giorgio Armani ha resistito a ogni canto di sirena, anche i più forti, persistenti e flautati, come quelli di Bernard Arnault con il suo gruppo Lvmh (il più grande al mondo nel segmento dell’alta gamma), del colosso francese della cosmetica L’Orèal e – si era detto – della Exor della famiglia Elkann. Ignorate o comunque respinte pure le richieste dei fondi di investimento. Giorgio Armani, consapevole della solidità del gruppo e della sostenibilità economica del modello di business che aveva scelto, è rimasto libero.

Forse perché fin dai primi anni aveva assaporato il gusto di fare scelte di istinto e sorprendenti, che quasi subito si erano rivelate vincenti. Scelte di stile, in primis, ma anche di comunicazione e marketing, si direbbe oggi, come quella di stringere legami con Hollywood. Per lo stile, pensiamo alla rivoluzione che Armani portò nel guardaroba femminile fin dalle sue prime collezioni, come se avesse intuito che le donne – o perlomeno molte di loro e in particolare quelle che si facevano strada in ambiti lavorativi fino ad allora maschili – fossero pronte per stravolgere il loro guardaroba. Non nel nome di una ribellione, ma di una vera liberazione. Libero Armani di creare tailleur di ispirazione maschile per le donne, libere le donne di sceglierli perché erano nuovi, belli, comodi, di ottima fattura. Come si legge nell’Orlando di Virginia Woolf, «per quanto sembrino cose di secondaria importanza, la missione degli abiti non è soltanto quella di tenerci caldo. Essi cambiano l’aspetto del mondo ai nostri occhi e cambiano noi agli occhi del mondo». Giorgio Armani fece un altro piccolo grande miracolo di stile (sarebbe meglio dire culturale e sociale): liberò gli uomini dalla rigidità delle giacche e dei pantaloni e da un’idea di formalità – e forse anche di mascolinità – che molti, consciamente o no, percepivano come una gabbia. Un’altra intuizione-rivoluzione strettamente legata all’abbigliamento fu l’importanza e il valore dato alle materie prime e a chi le conosce, produce e lavora. Non può essere un caso se prima di fondare il marchio, Giorgio Armani lavorò con Nino Cerruti, simbolo della cultura tessile italiana arricchita da stile ed eleganza personale. Sarebbe una forzatura dire che dopo le tre rivoluzioni citate ne siano arrivate altre di uguale portata, dal punto di vista stilistico. Ma osservando il mezzo secolo di collezioni, sfilate e presentazioni non è detto che sia un male: l’aver impostato – così presto – la sua visione su uno stravolgimento dei canoni del vestire femminile e maschile e creando un’osmosi con l’universo tessile, ha permesso a Giorgio Armani di presentarsi al pubblico con una coerenza immediatamente riconoscibile, senza mai rinunciare a varianti sul tema. Visto l’amore per la musica e per quella classica in particolare, che si tradusse in un importante sostegno al Teatro della Scala di Milano, viene da fare il paragone con le Variazioni Goldberg composte da Bach, un’opera per clavicembalo, spiegano i musicologi, concepita come un’architettura modulare di 32 brani, disposti seguendo schemi matematici e simmetrie che le conferiscono tanta coesione e continuità da non avere eguali nella storia della musica: sono, appunto, variazioni di una stessa aria. Armani di variazioni ne ha composte centinaia, se non migliaia, senza mai tradire la melodia.

E poi si è dedicato o forse, meglio, divertito, con altrettanta libertà, a esplorare mondi attigui all’abbigliamento, diversificando l’offerta per arrivare a clienti, Paesi, generazioni diverse, senza paura di non sentire più, dentro di sé, la melodia da cui tutto partiva.

Una libertà impagabile: quasi certamente, se avesse scelto un altro modello di business e governance dell’azienda, i condizionamenti esterni sarebbero stati pesanti. Possiamo dire che Armani ha sempre fatto scelte giuste o vincenti? Probabilmente no. Ma se n’è sempre assunto oneri e, come è giusto sia, onori.