Da Piancastagnaio alla scienza: le radici amiatine di una pioniera

31 Agosto 2025

À nos lecteurs

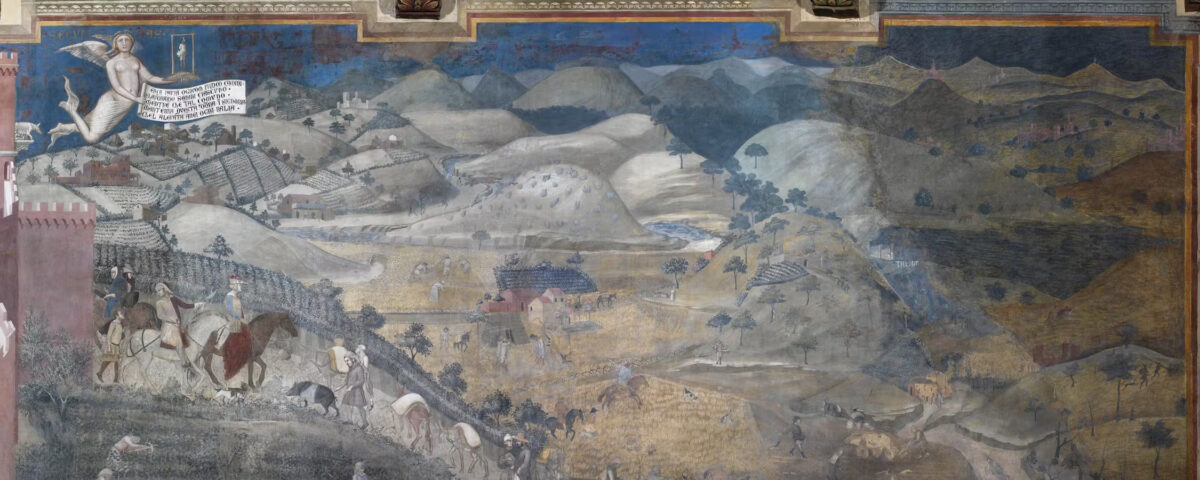

1 Settembre 2025Nel 1338, Ambrogio Lorenzetti compie una rivoluzione che cambierà per sempre lo sguardo dell’Occidente sulla campagna. Ma quella rivoluzione nasce da un’architettura precisa: il logiato del Palazzo Pubblico che si affaccia a sud, verso il Monte Amiata, verso il territorio sicuro della Repubblica.

I governatori della Repubblica, dai loro logiati, guardavano deliberatamente verso meridione. Non verso Firenze – il pericolo veniva da nord – ma verso sud e verso il mare, verso quelle terre che davvero appartenevano a Siena, verso il contado pacifico che nutriva la città. Era lo sguardo verso la parte produttiva e sicura del dominio della Repubblica, quella dove non si temevano invasioni, quella dove il “Buon Governo” poteva davvero fiorire.

Ambrogio dipinge esattamente quello che i Nove vedevano ogni giorno da quel logiato: il paesaggio meridionale che si apriva verso sud e verso il mare, i campi coltivati senza paura, le strade dove transitavano merci e ricchezza verso la città. E non è casuale che l’affresco dedicato alla campagna sia dipinto proprio vicino alla finestra, alla luce: è come se il contado entrasse fisicamente nel Palazzo, senza soluzione di continuità tra la realtà vista dal logiato e quella rappresentata sulla parete. Il suo affresco del contado non è invenzione artistica, ma fedele testimonianza di uno sguardo quotidiano verso il territorio sicuro.

Per la prima volta nella storia dell’arte, la campagna diventa protagonista perché prima è diventata protagonista nella visione politica. Il contado entra nell’arte perché i governatori lo vedevano davvero dalle loro finestre, lo riconoscevano come fonte della propria ricchezza, lo contemplavano come spazio della propria sicurezza.

Questo sguardo verso sud – verso meridione e verso il mare invece che verso il nemico fiorentino – rivela una geografia del potere completamente nuova. Come dimostrano le statue del Casin dei Nobili a Siena e quelle di Orsanmichele a Firenze, l’orientamento delle figure, delle architetture tradisce sempre la direzione della paura e quella della sicurezza.

In questo senso, Siena anticipa davvero il Rinascimento. Quando Pio II progetterà Pienza, realizzerà in architettura quello che Ambrogio aveva già intuito in pittura: la città come dialogo sereno con il paesaggio, non come fortezza che si chiude al mondo.

Le chiusure contemporanee nascono da una perdita più profonda: abbiamo smarrito il senso dell’orientamento come categoria politica. Non distinguiamo più tra il territorio che ci sostiene e quello che ci minaccia, non sappiamo più da quale direzione vengono le risorse e da quale i pericoli. I nostri governanti amministrano mappe astratte, delegano la visione agli algoritmi, si chiudono in uffici climatizzati dove ogni direzione è uguale all’altra.

Il logiato senese, invece, era architettura della responsabilità: obbligava chi governava a guardare ogni giorno il territorio reale, a riconoscere fisicamente la fonte della propria legittimità. Non si poteva amministrare Siena senza vedere le colline che la nutrivano, le strade che la arricchivano, l’orizzonte che ne definiva i confini.

Il contado di Ambrogio è profezia prima che memoria: ci avverte che una classe dirigente che ha perso l’orientamento geografico ha già perso la capacità di governare. Oggi il nemico non viene più da nord, ma resta la differenza tra chi orbita su Siena e chi su Firenze, tra logiche territoriali diverse che non sempre dialogano, e non sempre i confini amministrativi rispondono al sentire delle popolazioni. Mentre i Nove guardavano verso sud e il mare per riconoscere il territorio che li sosteneva, i governanti contemporanei tendono a rinchiudersi dentro le logiche autoreferenziali del palazzo, perdendo il contatto fisico e mentale con il contado con cui dovrebbero collaborare. Perché chi non sa più dove guardare, inevitabilmente, non sa più dove andare.