DIGEST CULTURA STRATEGICO – 16 novembre 2025

16 Novembre 2025

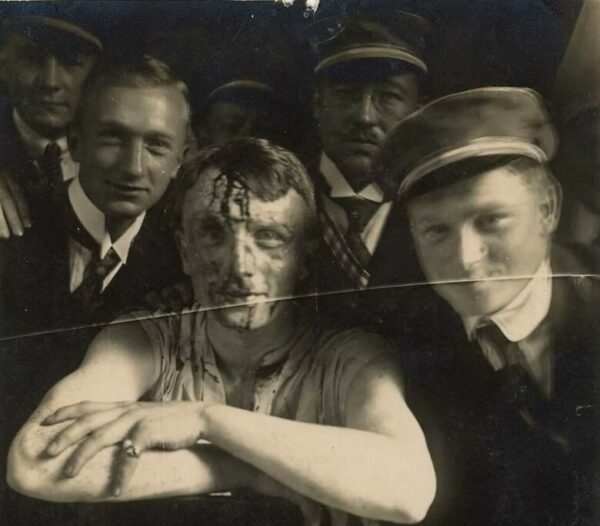

“Non piove mai, ma diluvia”: un ritratto tra tempeste e speranze

16 Novembre 2025

Quando Martin Heidegger scrisse che “lo spazio riceve il suo essere dai luoghi e non dallo spazio”, stava aprendo una via che avrebbe trovato nella scultura di Eduardo Chillida una delle sue incarnazioni più potenti. Non si tratta di una semplice affinità elettiva, ma di un pensiero che diventa materia, di una filosofia che si fa ferro, alabastro, legno.

Chillida non occupa lo spazio: lo pensa. Le sue sculture sono meditazioni solidificate, domande poste alla terra e al cielo. I Peine del viento a San Sebastián non sono monumenti collocati sulla costa basca, ma aperture attraverso cui il vento stesso diventa visibile, pensabile, abitabile. Qui la scultura fa quello che Heidegger chiedeva all’arte: non rappresenta, ma porta a stare-in-opera la verità dell’essere.

La fenomenologia dell’arte che emerge da questo incontro tra il filosofo tedesco e lo scultore basco rovescia il primato della visione contemplativa. L’opera non è un oggetto da guardare ma uno spazio da attraversare, un luogo in cui sostare. Il vuoto nelle sculture di Chillida non è assenza ma presenza originaria – esattamente come il nulla heideggeriano non è negazione ma dimensione costitutiva dell’essere. Gli spazi cavi, i varchi, le aperture sono il cuore pulsante dell’opera, non il suo residuo.

C’è poi il rapporto con la materia che richiama la Geviert, il gioco quadrato tra terra e cielo, divini e mortali. Quando Chillida lavora il ferro alla forgia o incide l’alabastro, non impone una forma a una materia inerte. Lascia che il ferro riveli la sua resistenza, che l’alabastro mostri la sua traslucidità. La tecnica qui non è dominio ma cura, Sorge – quell’aver-cura che per Heidegger definisce l’esserci autentico.

L’Elogio del horizonte a Gijón è forse l’opera che meglio incarna questa fenomenologia dello spazio abitato. Due braccia di cemento che non abbracciano un centro pieno ma custodiscono un vuoto gravido di senso. Chi entra in quello spazio non contempla un paesaggio ma abita l’orizzonte stesso, diventa parte del gioco tra terra e mare, tra finito e infinito.

La scultura contemporanea, quando raggiunge questa profondità, non decora lo spazio pubblico: lo fonda. Crea luoghi nel senso heideggeriano del termine – Orte che radunano, che raccolgono intorno a sé un mondo. Questo è particolarmente importante oggi, nell’epoca della tecnica planetaria che riduce ogni luogo a mera posizione in una griglia omogenea, ogni spazio a risorsa calcolabile.

Chillida ci insegna che la scultura può ancora essere un esercizio di pensiero meditante, una resistenza alla riduzione tecnica del mondo. Ogni sua opera è un invito a sostare, a rallentare, a lasciare che lo spazio parli. Non nel silenzio vuoto ma in quella risonanza profonda che Heidegger chiamava Stimmung – la tonalità emotiva che ci apre al mondo prima di ogni rappresentazione concettuale.

Forse è proprio in questa capacità di aprire luoghi, di fondare spazi abitabili, che l’arte contemporanea può ancora svolgere un ruolo essenziale. Non come ornamento della vita collettiva ma come suo radicamento – nel doppio senso che questa parola ha quando pensiamo ai territori, alle comunità, alla terra che sostiene e nutre. Una scultura che non si accontenta di essere vista ma chiede di essere attraversata, vissuta, abitata.

Come il castagno nelle nostre terre – l’albero del pane – non è solo materia da sfruttare ma presenza che struttura un mondo, che custodisce relazioni, che fonda paesaggi umani e più che umani. Anche la scultura, quando raggiunge questa profondità fenomenologica, diventa parte del metabolismo tra umano e terra, tra arte e vita.