E il Cristo di Renan scatenò una guerra

16 Novembre 2025

LA MONTAGNA: SPALLA PER PORTARE IL TEMPO

16 Novembre 2025

Riflettere sul linguaggio coincide con il riflettere sulla natura umana, Paolo Virno non si stancava di ripeterlo. Lungi dall’essere la riproposizione dell’idea tradizionale che vede nel logos l’essenza immutabile dell’umano, è invece il gesto filosofico che consente a Virno di ripensare e mettere in crisi questa stessa tradizione. La mossa teorica alla base: smettere di pensare al linguaggio come a un oggetto e prendere sul serio l’idea che esso sia la nostra forma di vita, un modo dell’azione.

Antropologia linguistica e materialismo

L’antropologia linguistica di Virno è un’indagine materialista che resta «in sintonia con la teoria dell’evoluzione» e tuttavia è «in grado di rendere ragione del funzionamento delle istituzioni politiche o del significato dei riti religiosi». Non si ferma alle generiche affermazioni sulla natura linguistica dell’essere umano, ma scende sul terreno delle nostre reali pratiche linguistiche: il regresso all’infinito, il motto di spirito, la modalità del possibile, la negazione. Fenomeni apparentemente marginali che rivelano che tipo di animali siamo.

Ciò che ci rende propriamente umani è l’inaspettato legame tra sintassi e pulsioni, il precipitare dei pensieri scandito dalla formula «e così via all’infinito», il poter dire «è possibile che», rivelando la nostra intima disaderenza. E ancora, la capacità di dire come non stanno le cose, fino alla tragica possibilità di pronunciare l’enunciato «questo non è un uomo».

Moltitudine e General Intellect

L’antropologia linguistica si intreccia costantemente con la riflessione politica. In Grammatica della moltitudine, Virno mostra come le competenze linguistico-cognitive siano diventate il cuore della produzione capitalistica contemporanea. Il “general intellect” si manifesta nella cooperazione linguistica tra lavoratori. La “moltitudine” è questa pluralità di parlanti che mettono a valore la loro facoltà di linguaggio.

L’audacia teorica: ciò che sembra riflessione astratta diventa strumento per decifrare il capitalismo. L’animale loquace è anche il lavoratore cognitivo, il precario, esposto alla mobilità permanente e all’insicurezza.

La negazione e la violenza

La negazione linguistica – tema del Saggio sulla negazione – non è una banale operazione logica ma qualcosa di dirompente. «Mentre il desiderio taciturno di espellere ha la sua patria in certe tipiche circostanze, la sospensione dell’intesa da parte del ‘non’ spalanca le porte ad una violenza a-polide, ubiqua, polivalente»: una violenza tutta umana.

L’enunciato negativo include ciò che respinge. Per negare qualcosa dobbiamo innanzitutto dirlo. La negazione ha un effetto di retroazione nel mondo pulsionale, realizzando una sospensione senza sostituzione che non cancella l’aggressività ma la riplasma.

La parola non è l’alternativa alla violenza ma è a un tempo veleno e antidoto, arma da taglio e filo di sutura. «La sfera pubblica ha la forma logica di una negazione della negazione. È un ‘non’ collocato dinanzi al latente sintagma ‘non uomo’». La sfera pubblica somiglia a una cicatrice che non può essere rimossa.

Il verbo avere e l’eccentricità

In Avere. Sulla natura dell’animale loquace (2020), Virno analizza il verbo che segnala lo iato incolmabile dell’animale che parla. L’animale umano è costitutivamente eccentrico: è l’animale che ha e non è la sua essenza. Posso avere qualcosa solo perché non sono ciò che ho.

Il linguaggio verbale ci impone questa relazione di intima estraneità con tutto, incluso il corpo e la vita stessa. Parlare implica sempre un distacco, una disaderenza costitutiva. L’essere umano non ha una natura stabile: ha il linguaggio, e per questo è condannato a non coincidere mai con se stesso, a esistere sempre fuori di sé.

L’amicizia come condivisione dello stile

Questa estraneità a sé stessi apre però lo spazio dell’amicizia. L’amicizia è possibile proprio perché siamo animali sempre stranieri a sé stessi. Dell’amico si ama «lo stile inconfondibile con cui inciampa nei giorni, l’ovvia e tuttavia commovente capacità di percepire e di pensare».

A tenere insieme gli amici non sono somiglianze o differenze ma «lo stile idiosincratico che due animali umani danno al loro distacco rispetto a ciò che sono o fanno». Gli amici sono congiunti «dagli esercizi di stile con cui modulano lo iato che li tiene discosti da sé medesimi. Soltanto stilistica, anzi, è la terra di nessuno designata dall’avverbio ‘insieme’».

Exodus e politica della moltitudine

In Esercizi di esodo, Virno propone una politica che non passa per la conquista del potere statale ma attraverso l'”exodus”: defezione, sottrazione, creazione di spazi pubblici non statuali. Non fuga individualistica ma resistenza collettiva che sottrae risorse al comando capitalistico per costruire cooperazione autonoma.

Se siamo animali della virtualità e della possibilità, abbiamo sempre la capacità di vedere alternative al presente. L’exodus è l’esercizio collettivo di quella facoltà di distacco che il linguaggio conferisce. Ma Virno è consapevole dell’ambivalenza: l’opportunismo può essere dei movimenti o del neoliberalismo, la virtualità può aprire libertà o generare precarietà.

L’eredità

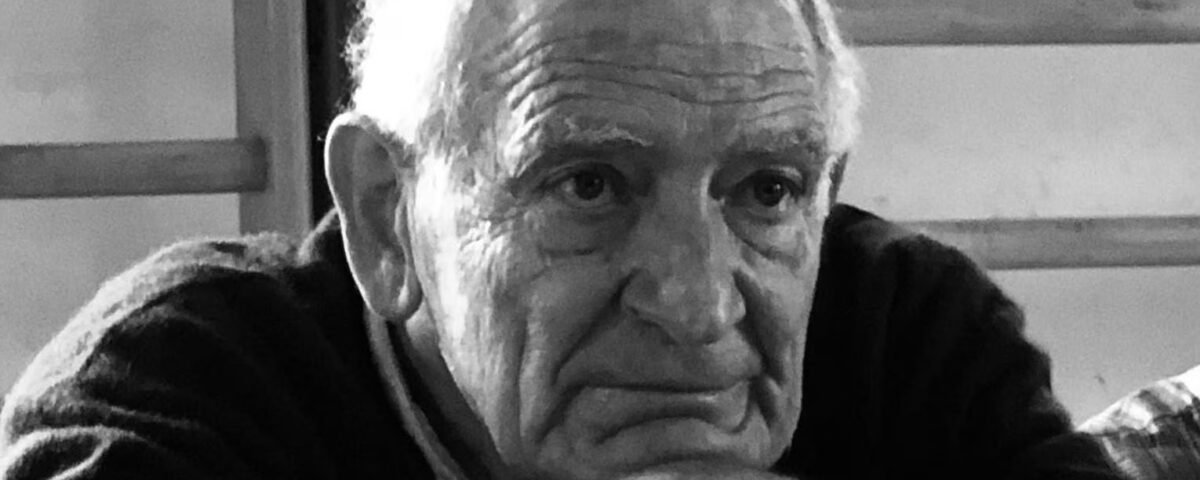

Ci mancherà lo stile inconfondibile dell’amico Paolo, ci mancherà la comunanza di discorsi, discorsi sempre accompagnati dalle sue mani grandi e generose, a ricordarci che se la parola non si fa corpo, se la filosofia non si fa carne, non ha presa sul mondo.

Pensare con Virno oggi significa continuare il suo gesto metodologico: guardare ai fenomeni logico-linguistici per capire la nostra condizione, intrecciare antropologia e politica, non dimenticare l’ambivalenza della nostra natura di animali loquaci.

Di fronte all’intelligenza artificiale, al discorso pubblico polarizzato, all’identitarismo, il pensiero di Virno conserva un’urgenza particolare. Ci ricorda che il linguaggio è la forma della nostra vita, che la cooperazione linguistica non è risorsa da estrarre ma manifestazione della nostra umanità, che la sfera pubblica è fragile e richiede cura costante, che la nostra incompletezza non è patologia ma risorsa preziosa.

L’eredità di Virno non è un insieme di tesi ma un modo di fare filosofia: concreto e astratto insieme, materialista e mai riduttivo, critico e appassionato. Ci ha insegnato che pensare il linguaggio è pensare la politica, che la filosofia più rigorosa e la passione politica devono alimentarsi a vicenda. Ci ha mostrato che le idee hanno presa sul mondo solo se sanno farsi carne.

Non una dottrina ma un compito, non risposte definitive ma domande vive, non un sistema ma uno stile. Lo stile dell’animale loquace che sa di essere in pericolo e per questo non smette di cercare forme di vita comune capaci di tenere insieme libertà e giustizia, individualità e cooperazione, distanza critica e vicinanza affettiva.

Ci mancherà. Ma continueremo a parlare insieme, continuando a tessere quella trama di discorsi e pensieri che chiamiamo mondo umano, quel fragile e prezioso spazio pubblico che è sempre lacerazione e sutura, violenza e cura, solitudine e amicizia.