LA CASA DELLE DONNE D’ESTE

11 Maggio 2025

Le aiuole mistiche del Carmelo

11 Maggio 2025

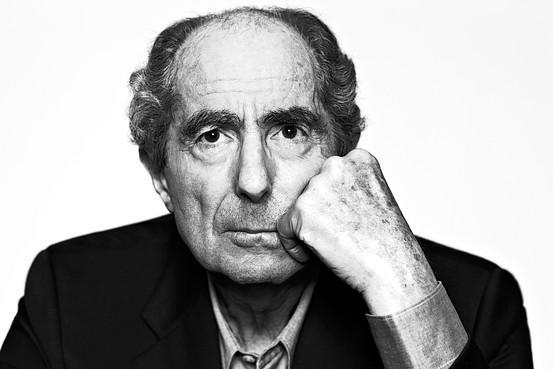

Cristina Taglietti

Un Portnoy senza lamenti e con una nuova, vibrante, voce. È con questo titolo che Adelphi inizia a pubblicare tutta l’opera di Philip Roth, dopo averne acquisito, nel 2024 dall’agenzia letteraria Wylie, i diritti italiani fino a quel momento appartenuti a Einaudi, operazione che ha suscitato molto clamore nel mondo editoriale. Della terza vita di uno dei romanzi più celebri di Roth «la Lettura» ha parlato con Matteo Codignola, traduttore, scrittore, a lungo collaboratore di Roberto Calasso in Adelphi, che ha trovato per Alex Portnoy parole nuove.

Partiamo dal titolo: «Portnoy» invece di «Lamento di Portnoy»: ha già fatto discutere…

«Era una reazione inevitabile. Roth è uno di quegli autori verso cui il pubblico finisce per avere, senza rendersene conto, un atteggiamento devozionale. Se ne sente il lettore, ma anche il custode. Benissimo, solo che poi l’editore rivendica, allo stesso titolo, gli stessi ruoli, e in qualche caso le acque si agitano — del resto, agitare acque mi pare sia sempre stato il destino manifesto di Portnoy. Poi c’è un dettaglio, neanche tanto piccolo. Al momento in cui parliamo, il libro non è ancora uscito, quindi chi attacca la sua nuova veste lo fa, per citare De Curtis, a prescindere. Bene anche qui, ma se poi uno prova a sfogliare questa edizione credo che il senso di tutta una serie di scelte — di cui quella del titolo è solo la più appariscente — traspaia. E renda le speculazioni fatte finora un po’ gratuite».

Vuole anticiparcelo, quel senso?

«Per quanto posso. L’idea è stata restituire a Portnoy il suono che aveva in origine, e che per una serie di ragioni non si sentiva quasi più. Nei decenni il testo ha finito per diventare una specie di galleria degli echi, anche piuttosto cacofonica. Stroncature, peana, interpretazioni — per tacere degli innumerevoli tentativi di imitazione — avevano finito per sovrapporgli un rumore di fondo quasi intollerabile. Quindi, per semplificare, è stato un po’ come sedersi al mixer. Sa quando qualche anno fa Paul McCartney ha ripubblicato Let It Be Naked — cioè come l’avevano registrata i Beatles, senza gli arrangiamenti e senza tutti gli effetti aggiunti in postproduzione? Qualcosa del genere. Una scelta molto naturale — e anche agevolata dal fatto che, non essendo mai stato un rothiano militante, con il libro non avevo rapporti da quando l’avevo letto la prima e unica volta, non ricordo più esattamente quanti anni fa».

Quindi nella prima traduzione Bompiani, di Letizia Ciotti Miller del 1970, non di Roberto C. Sonaglia del 1980 per Einaudi, in cui per anni è stato letto?

«Penso di sì, saranno stati i primi anni Settanta, quindi… Però forse va fatta una distinzione. Portnoy l’avrò anche letto a 16 anni, ma l’ho aperto infinite volte molto prima, per una curiosità non squisitamente letteraria. Il libro era sempre in giro per casa, si sapeva benissimo di cosa parlava, e come i genitori giravano l’occhio uno lo perlustrava in cerca di lumi. Dopotutto era la testimonianza di un cultore della materia, e un principiante trovava sempre qualche segreto da carpire. Per forza poi uno prendeva una certa confidenza con Alex Portnoy — per brevità, Portnoy».

Per questo avete eliminato il «Lamento»?

«Sì, e anche per ragioni più filologiche. Per un inglese o un americano, un complaint è almeno quattro cose diverse, che fra parentesi Portnoy contiene tutte: una solenne lirica in onore di un amore non corrisposto, o perduto; un certo tipo di disturbo della personalità; una citazione in giudizio; e poi sì, anche la lagna dell’amico che si fa offrire un whisky e ti racconta come la sua signora si ostini a essergli incomprensibilmente infedele. Usare solo quest’ultimo significato, oltre che un filo deprimente, sarebbe stato un po’ come chiudere il titolo in una camicia di forza. Lo ha detto più o meno con queste parole Roth in una delle sue ultime interviste, lamentandosi con Elena Mortara del titolo con cui il libro era sempre stato presentato in Italia. Moby Dick in origine aveva anche un Or, The Whale, ma è stato fatto cadere molto per tempo. Zia Mame continuerebbe con An irreverent escapade, di cui la maggior parte delle edizioni non reca traccia. Quando un personaggio occupa, nella mente dei lettori, quasi tutto lo spazio, le precisazioni diventano superflue. È un processo quasi fisiologico».

L’opera di rinnovamento riguarda anche la copertina, con un disegno del grande fumettista Al Capp…

«Per Roth, da bambino, le strisce di Li’l Abner erano una specie di testo sacro. La sua generazione è stata la prima a mettere i fumetti sullo stesso scaffale dei libri, e a considerare che i racconti di Charles Bukowski e le tavole di Robert Crumb fossero due modi diversi di raccontare la stessa storia. Usare Al Capp è stata una scelta naturale, oltre che una soluzione relativamente facile di un problema tremendamente difficile. Se in America i libri di Roth hanno sempre avuto copertine tipografiche una ragione c’è, ed è anche la più ovvia».

E l’idea di cominciare con «Portnoy», quarto libro di Roth? Che ragionamento avete fatto?

«Siamo partiti da un fatto abbastanza evidente. Roth, molto semplicemente, nasce con Portnoy, che è come la piega improvvisa di uno spaziotempo fin lì anche troppo lineare: un esordio — Goodbye, Columbus — molto attaccato dalla diaspora ebraica, poco incline in quegli anni ai sarcasmi sui suoi tic, ma altrettanto applaudito e premiato. E poi due libri — Lasciar andare e Quando lei era buona — in cui Roth si metteva in scia a vari pesi massimi, da Francis Scott Fitzgerald a Henry James, tentando soprattutto, come direbbero i colleghi del calcio, di mantenere la categoria. E riuscendoci. Quindi, di colpo, il warp, la distorsione di Portnoy, dove Roth si infila nel gennaio del 1969, e da cui esce soltanto, in sostanza, con Pastorale americana».

In che senso?

«Quasi tutti i libri scritti fra i due che ho citato derivano, in modo diretto o indiretto, da Portnoy. Sono un tentativo di raccontare cosa Portnoy veramente fosse, o non fosse, cosa sia la finzione, in cosa consista scriverla, e così via. E, naturalmente, cosa significhi essere al tempo stesso il narratore e il protagonista di una storia».

Il problema per Roth era anche questo, no? L’identificazione tra personaggio e autore, che sembrava venire naturale a tutti.

«Certo. Roth non era uno sprovveduto, e avrebbe dovuto prevedere che quel tipo di libro avrebbe avuto quel tipo di conseguenza, anche perché, a dispetto di tutte le sue smentite, Portnoy era, o almeno era anche, la sua storia. E invece, a quanto pare, non lo aveva messo in conto. Non solo. Già nelle settimane successive all’uscita — e al fenomenale successo — del libro, Roth avviò una singolare campagna di controinformazione, tutta tesa a convincere critica e pubblico che Portnoy non era lui, che i genitori di Portnoy non erano i suoi, e che al suo vero analista, in camera caritatis, lui aveva raccontato una storia completamente diversa. Peccato che due anni prima — e Roth lo sapeva benissimo — il suo analista, Hans Kleinschmidt, avesse pubblicato su “American Imago”, allora la più importante rivista di psicoanalisi, The Angry Act, un saggio sul narcisismo dove, parlando di un paziente anonimo, il dottore… be’, spoilerava tutto Portnoy, episodio per culminante episodio».

Un po’ come faceva Freud con i suoi casi clinici…

«Sì. Del resto questo, per Kleinschmidt, era Portnoy. Il dottore lesse il manoscritto, e restituendolo a Roth gli consigliò di cambiare il titolo, che era ancora Un bravo ragazzo ebreo va in analisi. Così sembra una farsa, gli disse Kleinschmidt. E cosa deve sembrare? chiese Roth. Quello che è, rispose l’altro: un caso clinico».

Nella nota finale lei scrive che Roth sapeva che la voce di «Portnoy», così nuova, doveva avere «il timbro del parlato e l’impianto della retorica classica». Si nota subito che la sua, rispetto alle precedenti, è una traduzione meno letterale, che fa proprio questo: mescola efficacemente un registro colloquiale, colorito, a uno più ricercato.

«Be’, questo è soprattutto un testo comico. Molto verosimilmente, deriva da una serie di spettacolini che metteva in scena per i suoi amici, quindi nasce per essere letto ad alta voce, se non recitato. E deve far ridere. In traduzione, questo comporta una serie di interventi anche piuttosto radicali, soprattutto in fase di montaggio. Quanto alle coloriture, o alle sporcature, a volte si rendono necessarie. Un americano o un inglese sotto sotto arrossiscono, e quindi ridono, per la menzione di parti del corpo, oppure di azioni, cui noi non facciamo caso. Per questo ogni tanto bisogna caricare un po’. Ma qui mi fermo, perché ancora un passo e entriamo nella teoria della traduzione, che per quanto mi riguarda è un territorio alieno, e ostile. Quello che posso dire è che al parlato — quindi ancora, a un certo tipo di suono — ho fatto molta attenzione. Anche perché ripeto, questo testo, qualunque cosa sia, postula un set, o un setting: se poi siano il palco di un teatrino, o il lettino di un analista, è una domanda che possiamo anche lasciare in sospeso».

Quindi non si può dire esattamente che cos’è «Portnoy»?

«Credo che uno dei punti di forza del libro sia il suo rifiuto di autorizzare una risposta, o almeno una delle risposte usuali. Portnoy è, essenzialmente, un materiale narrativo — nello stesso senso in cui è un materiale quello su cui lavorano analista e paziente, e lo è quello che ogni standupper, entrando in scena, presenta al suo pubblico. Ma che cos’è il materiale su cui lavorano, a volte per anni, analista e paziente? Un intreccio di storie non necessariamente accadute, non necessariamente inventate, che a volte divertono, a volte toccano, quasi sempre attraggono, e che chi ascolta è chiamato a interpretare, correggere, riadattare, in un processo che non è necessario abbia un inizio e una fine. E che cos’è il materiale cui allude uno standupper quando scosta il sipario e dice — appunto — ho qui un po’ di materiale nuovo? Esattamente la stessa cosa. Anche Portnoy è un oggetto di quel tipo. Ed emana quel tipo di radiazione».

È questo che lo rende ancora oggi così forte?

«Penso proprio di sì. Una forma di questo genere dà moltissimo al lettore, ma gli chiede altrettanto — e questo è qualcosa che non succede quasi più. Almeno, non con gran parte dei libri che oggi saremmo supposti leggere (e poi, ovviamente, non leggiamo). Portnoy viene da un mondo, o almeno da un momento, molto diversi. Roth diceva che per lui non era stato un libro, ma un’esplosione — la voglia anche rabbiosa di trovare una voce con cui raccontare l’America tragica, lacerata, violenta, e per certi versi allucinatoria di quegli anni. In Portnoy tutto questo c’è, e dà l’idea di cosa allora scrittori e lettori si aspettassero dai libri — una sensazione che, inevitabilmente, induce una certa nostalgia. Oggi è tutto cambiato, a cominciare dalle convenzioni e dalla morale contro cui Portnoy si scagliava. Eppure, molto curiosamente, quella forza è intatta. Anzi».

Temeva che fosse politicamente troppo scorretto per la sensibilità di oggi?

«No, ma temevo che lo sguardo del narratore fosse, inevitabilmente, invecchiato, quindi ero preparato a quel minimo di cosmesi che in questi casi si rende necessario. Bene, il lavoro sul testo mi ha riservato parecchie sorprese, ma la più vistosa è proprio questa: non è servito alcun ritocco. Stupefacente, se si pensa che Roth prende di petto tutta una serie di aree, dalle questioni di genere al razzismo, tuttora ferocemente contese».

Nelle traduzioni precedenti, si legge ancora la parola «negro». Lei usa «nero».

«Quella in parte è una questione personale. Sono un fan del politicamente corretto, che ai miei tempi si chiamava educazione formale. Se mia madre — a proposito di genitrici autorevoli — mi avesse sentito dire negro, o frocio, mi avrebbe tirato uno dei suoi temibili sabot bretoni. Ma non ha mai dovuto farlo. Sono cresciuto a Genova, una città che ha non pochi difetti, ma è un grande porto, dove giravano persone di ogni provenienza anche ai tempi felici in cui a Bergamo vivevano solo bergamaschi e a Verona solo veronesi. E quel genere di parola, pronunciata in quel modo, non l’ho mai sentita. Al massimo qualcuno diceva: per le scale c’è una puttana; ma con la stessa intonazione con cui avrebbe comunicato di avere aperto al portalettere. Attenzione, però — è la stessa, identica intonazione con cui Portnoy dice, quattro o cinque volte, negro. Quindi, tradotto, nero».

Roth è stato a volte accusato di misoginia, altro aspetto su cui oggi c’è molta più attenzione.

«Non so bene come rispondere. L’accusa in genere riguarda la sua vita privata, che verosimilmente Norman Rockwell si sarebbe rifiutato di dipingere. Ma nei libri è tutta un’altra faccenda. Quando deve, Portnoy morde le ragazze con cui ha a che fare, ma non è che con sé stesso sia molto più tenero. E se serve una prova circostanziale a sua discolpa, a libro chiuso uno passerebbe molto più volentieri una serata con Zucca, con la pioniera israeliana, e persino con Scimmia, che con lui. In ogni caso, se qualcuno pensasse di trasformare Portnoy in un manifesto della manosphere, rischierebbe di trovarsi a corto di appigli».

Oggi racconti espliciti sulla masturbazione, sui rapporti sessuali e così via possono ancora essere considerati scabrosi?

«Anche qui, il mondo in cui viviamo è quasi irriconoscibile, e suscitare scandalo, specie per tutto quanto attiene al sesso, è pressoché impossibile. Alla buon’ora, beninteso. Però, anche qui il fuoco si è spostato, nel tempo, e oggi un lettore compensa quello che Portnoy ha perso in gusto del proibito con quello che ha guadagnato in qualità narrativa. In sostanza, le sopracciglia continuano ad alzarsi, ma stavolta per come Roth è riuscito a raccontare il sesso: l’impresa più acrobatica di tutte, per uno scrittore, e senz’altro quella che più di ogni altra lo espone alla goffaggine, e al comico involontario. Di cui qui non c’è traccia».

Come la prenderanno i rothiani della prima ora?

«Non ne ho idea. Si divideranno, immagino. Faranno i loro confronti, dopodiché qualcuno dirà che preferiva prima, e forse qualcun altro apprezzerà lo sforzo. Fa parte del gioco. Ma il libro, se posso dire, non è fatto tanto per accontentare i fedeli a oltranza — che comunque non si accontentano per definizione — bensì per presentare ai lettori nuovi una versione in italiano, scritta nel 2025, di un libro di cui magari hanno sentito parlare, ma che non hanno mai letto».

Farà altre traduzioni di Roth?

«Sicuramente Pastorale americana. Non ho più aperto neanche quello, e a questo punto mi chiedo se è a sua volta diverso da come me lo ricordo. Dati i presupposti, immagino di sì».

https://www.corriere.it/la-lettura/