Gli addii agitano i vertici dem Guerini: “Forti se restiamo plurali”

9 Maggio 2023

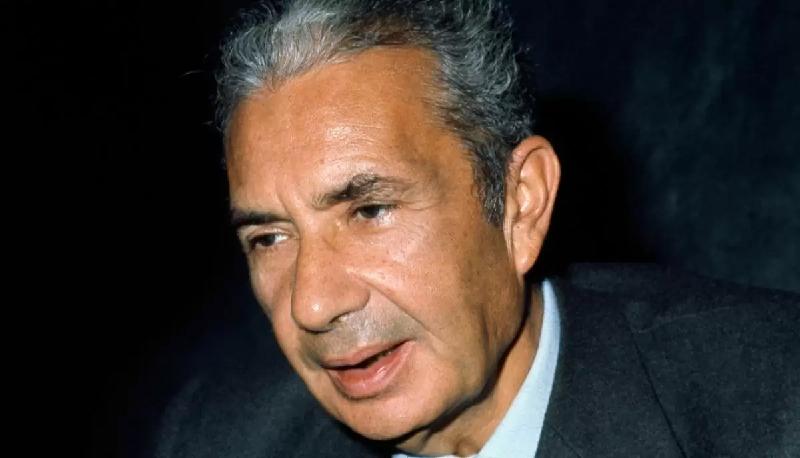

La premier vuole imporre le sue riforme, ma ignora la grande lezione di Aldo Moro

9 Maggio 2023Si avvia il secondo atto sul palcoscenico delle riforme. Meloni convoca le opposizioni, non è chiaro se per scrivere insieme il copione, o per diffidarle ad accettare il ruolo di comparse. Nemmeno sappiamo se c’è, e nel caso quale sia, la proposta della destra. Unico dato è l’investitura popolare diretta. Ma di chi e per fare cosa?

In ogni caso, sarebbe una innovazione incompatibile con l’architettura fondamentale della Costituzione vigente, fondata sulla forma di governo parlamentare.

Inevitabilmente stravolgerebbe il ruolo e i poteri del presidente della Repubblica, sia che fosse il prescelto per l’unzione popolare, sia che invece lo fosse il capo del governo. Una riscrittura di tale portata da rendere insignificante la diatriba sul ricorso all’art. 138 o altri metodi. Quale che fosse la modalità prescelta, si tratterebbe in ogni caso di una successione tra ordinamenti. Una Costituzione muore, una Costituzione nuova nasce.

Può stupire che la destra sia rimasta ancorata alle vecchie bandiere. L’investitura popolare non è più sinonimo di stabilità e solidità politica e istituzionale. Nel mondo di oggi l’elezione diretta divide e contrappone, non unisce. I due modelli di riferimento – gli Usa per il presidenzialismo e la Francia per il semipresidenzialismo – lo dimostrano in questa fase storica con assoluta chiarezza.

Paradossalmente, la forma di governo parlamentare poteva avere alternative nel 1948. Oggi appare, per la sua flessibilità e adattabilità, come la scelta ottimale. Il vero punto debole del caso italiano è nell’evanescenza dei partiti, nelle pessime leggi elettorali, nelle assemblee popolate da nominati piuttosto che da eletti, da ultimo nello sciagurato taglio dei parlamentari. È un ambiente tossico per la rappresentanza politica che è il fondamento della forma di governo parlamentare. Ma questo suggerisce solo che la via giusta per migliorare la salute cagionevole della Repubblica sarebbero una buona legge elettorale e una legge sui partiti. Non quello che la destra propone.

C’è poi un punto che lascia veramente perplessi sull’investitura popolare diretta di chi governa, ed è dato dall’interazione con l’autonomia differenziata modello Calderoli. Un effetto è certo: si svuotano le stanze e le scrivanie a Palazzo Chigi e nei ministeri, a Montecitorio, a Palazzo Madama. Potremmo dire in sintesi che nel sistema politico e istituzionale il livello nazionale perde peso, quello delle autonomie locali scompare salvo qualche eccezione, mentre si gonfiano a dismisura i livelli regionali. Non è un caso, come ho scritto su queste pagine, che sostanzialmente solo il ceto politico regionale manifesta consenso o tolleranza verso l’autonomia differenziata.

Ma allora cosa resterebbe nelle mani dell’eletto dal popolo? Se ad esempio rimettiamo alle regioni ferrovie, autostrade, porti, aeroporti, quale capacità rimarrebbe a Palazzo Chigi di formulare e implementare politiche nazionali per il riequilibrio Nord-Sud o per le aree interne e quelle urbane e metropolitane? E cosa rimarrebbe del Ministero dell’istruzione se si regionalizzasse la scuola? O di quello della sanità, già quasi scomparso?

Se il modello Calderoli si realizzasse a fondo, l’unto dal popolo sovrano sarebbe nulla di più di un re travicello.

Che fare? Intanto, emendare l’AS 615 per riportare il parlamento marginalizzato da Calderoli al centro della decisione. Ma soprattutto giungere a un dibattito nell’aula del Senato sulla proposta di legge di iniziativa popolare volta alla modifica degli artt. 116.3 e 117, per cui abbiamo ampiamente superato la soglia delle 50.000 firme necessarie per la presentazione alle Camere.

La proposta riscrive il framework normativo dell’autonomia differenziata al fine di espungerne i rischi maggiori per l’eguaglianza dei diritti e l’unità della Repubblica. In quel passaggio ognuno dovrà chiarire come immagina l’Italia del futuro, assumendo piena responsabilità. La palla passa quindi alle forze politiche. Sarà in specie importante capire come Elly Schlein potrà guidare la nave nelle acque talvolta infide del Pd.

Al ministro Calderoli, che mi contesta una incoerenza al passaggio della riforma del Titolo V nel 2001, dirò solo che segnalai i miei dubbi nel partito e personalmente al mio segretario di allora (Veltroni). Non fui ascoltato. Ma Calderoli mi attribuisce con parole cortesi la medaglia di regista dell’antagonismo contro l’autonomia differenziata. Ricambio la cortesia con una battuta che uso spesso: vorrei bene avere con me un Calderoli, ma purtroppo è uno solo, e sta dalla parte sbagliata.