Tommaso Tovaglieri ricostruisce la parabola del grande storico dell’arte E quel che resta oggi della sua eredità

diClaudio Strinati

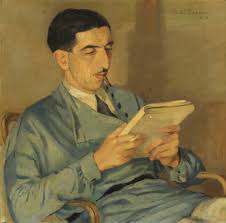

Il monumentale volume di Tommaso Tovaglieri, Roberto Longhi. Il mito del più grande storico dell’arte del Novecento ( il Saggiatore), contiene molto più di quanto il titolo prometta e sembra destinato a diventare da subito un autentico classico della storiografia artistica degli anni Duemila, un testo invero indispensabile. La vita e il lavoro di Longhi sono ripercorsi con una vastissima documentazione vagliata dall’autore con ammirevole competenza, ma poi il libro è soprattutto una sorta di appassionata, incandescente ricognizione critica delle tendenze, delle amicizie, dei contrasti e dei risultati esaltanti e controversi conseguiti dai più significativi protagonisti della cultura italiana tra gli anni Venti e gli anni Sessanta del Novecento, molti dei quali gravitanti appunto intorno alla figura del sommo storico dell’arte durante una parabola emblematica come fu la sua, nel passaggio dall’era fascista alla cosiddetta “ ricostruzione” fino al fatale 1968. Il libro di Tovaglieri, su indicazione dell’autore stesso, è stato in qualche modo patrocinato, nel senso più alto del termine, da Giovanni Agosti che, se non è il RobertoLonghi del nostro tempo, è certamente uno dei maggiori storici dell’arte italiani tra quanti hanno saputo mettere a frutto la lezione longhiana, ma profondamente innovando sia sotto il profilo metodologico sia sotto quello dei concreti risultati della ricerca storico-filologica.

E un libro di filologia è quello di Tovaglieri che si apre, suggestivamente, con la morte del Longhi nel 1970 per retrocedere poi con una analisi capillare delle Opere e dei Giorni dello studioso e del suo tempo, tutto narrando sempre con citazioni da documenti di prima mano e da uno scrutinio accuratissimo della bibliografia. Il libro è così un intarsio di citazioni tratte da saggi scientifici, articoli di giornale, cronache del tempo, lettere e testimonianze di ogni genere, interviste, brani inediti del Longhi stesso e di alcuni suoi cruciali interlocutori.

Una lettura interessantissima basata su dati oggettivi e nel contempo schierata, ma schierata secondo una logica storiografica che corrisponde perfettamente ai Trionfi e ai Lamenti che intorno alla vita del Longhifiorirono e si spensero incessantemente. Idolatrato, amato, contestato, temuto, minacciato e minaccioso, Longhi fu un riferimento per tutta la cultura italiana e non soltanto e Tovaglieri ne ripercorre la parabola di miseria e nobiltà, di virtù e di tormento. Ci ricorda come Gianfranco Contini, che del Longhi fu amicissimo ed esegeta profondo, fosse tra i primi a elaborarne il mito in modo talmente convincente e suggestivo da restare valido per certi versi ancora oggi. Commemorandolo, subito dopo la scomparsa, Contini riprese una antica forma di elogio rivolta agli artisti, utilizzando la nobile metafora che descrive la scomparsa dell’artista coincidente con quella dell’arte stessa da lui praticata. Così di Raffaello Sanzio fu scritto che la pittura in sé fosse morta con lui. Ebbene Contini disse che la scomparsa, a breve distanza, di giganti come Picasso, nato nel 1881, di Stravinskij nato nel 1882 e di Longhi nato ( ad Alba in Piemonte) nel 1890 marcava veramente la fine di un’epoca intera.

C’era del vero in tutto questo e Tovaglieri ce la racconta quest’epoca felice, seguendo passo passo il cammino del Longhi ma soffermandosi continuamentesu tutte le tappe che vedono l’intervento, il contrasto, l’apoteosi e talora la caduta inevitabile del nostro ma soprattutto il dialogo, teoretico e operativo insieme, con tante, tantissime personalità dell’epoca. Ed è vero che nella generazione longhiana ci fosse una sorta di valore aggiunto. Quando quei giganti, di cui Contini ci parla, nascono, il mondo a mala pena comincia a capire che cosa significhino l’utilizzo dell’energia elettrica, la scoperta di inusitati mezzi di trasporto, la possibilità di comunicare con modalità inconcepibili dai tempi della creazione fino a quel momento. Longhi entrò in questo flusso mirabile e vi partecipò da par suo, storico dell’arte capace di creare intorno a sé un vero e proprio mito. Tovaglieri ci informa adeguatamente in merito, sviscerando ogni aspetto della parabola longhiana. Sintomatica e cruciale è la vicenda della Fondazione a lui intitolata che Longhi volle, delineandola nel testamento che Tovaglieri cita estesamente, con ferma determinazione, appoggiandosi sul fidato amico Raffaele Mattioli, una figura degna della più altaconsiderazione. E poi meravigliosa e commovente è la storia della formazione e sviluppo della sua scuola, nonché quella delle sue pubblicazioni, dei rapporti con i collezionisti, con gli artisti ( memorabile l’amicizia con Morandi), con i colleghi.

I personaggi che entrano in scena in questo libro sono numerosissimi, basta scorrere l’indice finale, e coprono gloriosamente ogni ambito, dalla commedia alla tragedia, provocando nell’attento lettore una sorta di vertigine, intellettuale ed emotiva, ad esempio quando l’autore ricostruisce una vicenda nota agli storici dell’arte ma pressoché ignorata al di fuori: la scuola di Longhi si divise, dopo la morte del maestro, in due filoni che l’autore chiama dei longhiani (coloro che raccolgono creativamente la lezione, una sorta di “sinistra”) e dei longhisti ( che vi si appiattiscono rivendicandone l’esclusiva filiazione). Fu un geniale seguace del Longhi, Alessandro Conti, a coniare la definizione di “destra” e “sinistra” per questa vicenda e, meditando sulle pagine del libro, mi chiedo se un tale assetto e relativa dicitura abbiano ancora un senso o meno e inclino a pensare di sì.