Miti e religioni Rileggere Dumézil

24 Agosto 2025

«t’amo mio bove» gipi, ultimo agricoltore

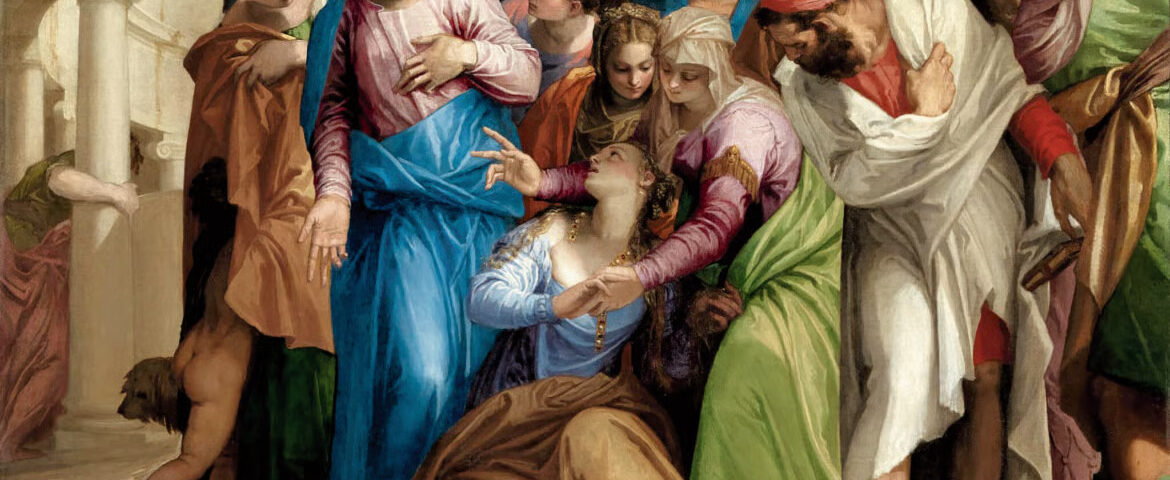

24 Agosto 2025Mostre A Madrid, Museo del Prado, “Paolo Veronese”, a cura di Enrico Maria Dal Pozzolo e Miguel Falomir. Gli squarci sull’azzurro in anticipo su Monet e Sisley; il senso maestoso della ‘rappresentazione‘; la perizia di colorato prospettico. In Spagna si celebra il maestro veneziano, che non cedette alle lusinghe di Filippo II

Tommaso Mozzati MADRID

Da qualche tempo, da prima che il mondo attraversasse la strana sospensione toccatagli in sorte con la pandemia, Peter Greenaway ha preso a reinteressarsi alla figura di Paolo Veronese. Si tratta, d’altronde, di un amore longevo; passione che, conoscendo fasi carsiche, si tiene viva, grazie a progetti su cui il regista continua a meditare.

Se infatti il nome del pittore non si rintraccia fra le scelte per la mostra Le bruit des nuages, curata per il Louvre nel 1992 (in occasione della serie Parti pris, che ha coinvolto Jacques Derrida e Hubert Damisch, Jean Starobinski e Julia Kristeva), è già nel 2009 che alcuni pensieri sul catalogo dell’artista hanno raggiunto la finale messa in opera grazie, da un lato all’istallazione concepita per il Cenacolo Palladiano della Cini, e dall’altro, al corto The Marriage – ideale prosieguo di quell’esperimento – presentato al Lido, nella sezione Orizzonti, fra gli eventi speciali alla sessantaseiesima rassegna veneziana.

L’anno non è anodino: colloca infatti le due proposte in parallelo a un focus, assieme puntuale e ambizioso, organizzato alla Dulwich Picture Gallery dall’allora chief curator Xavier Salomon, fra i più acuti studiosi dell’oeuvre del Caliari, cui si deve anche l’elegante monografica tenutasi alla National Gallery di Londra nel 2014.

Non stupisce pertanto che, di nuovo attorno al 2017, il padre di The Draughtsman’s Contract, stesse pensando di rifrequentare il medesimo soggetto, dedicandosi a un lungo di maggior respiro, imperniato proprio sul processo che coinvolse Veronese di fronte al duro giudizio dell’Inquisizione nel luglio del 1573: e che, per rievocare una vicenda tanto esemplare (in origine da adattarsi a forme operistiche, secondo una commissione ricevuta dall’Australia nel 2010), avesse pensato a eventuali locations parmigiane, utili a ricostruire un Cinquecento sognato nelle forme del severo Manierismo padano.

La pellicola è tuttora in cantiere, come dichiarato di recente, quando Greenaway è stato ospite al Museo nazionale del Cinema di Torino per un’importante retrospettiva e per la consegna della Stella della Mole: e se l’ispirazione cullata in quel mentre non è, forse, più d’attualità, offre almeno suggerimenti utili per seguire alcune delle tracce segnate dalla monografica sull’artista aperta fino al 21 settembre al Museo del Prado.

Nella mente del regista s’era di certo imposto lo spazio sontuoso del Teatro farnesiano, col suo universo serrato e oscuro, i gradoni, il proscenio, in buona parte ricostruiti dopo le devastazioni della Seconda Guerra Mondiale: luogo assieme maestoso e ‘concentrazionario’, adatto a descrivere lo scrutinio, da parte delle gerarchie ecclesiastiche, de L’ultima Cena, un arioso, lieve caleidoscopio per i domenicani di San Giovanni e Paolo, poi rinominato Banchetto in casa di Levi. L’evocazione di un’autorità rinchiusa nei propri dogmi, a esaminare la raffigurazione del mondo da parte di un pittore universale; il palco immenso, con gusto postmoderno, avrebbe di certo magnificato la qualità sottile delle immagini di Veronese e il mediocre infingimento di ogni censura. Il cielo, insomma, contro il tribunale degli uomini.

Proprio a Madrid, uno spazio di passaggio, al cuore della mostra, ricorda – di fronte a un dipinto in rosa, arancio e viola, il San Barnaba e gli ammalati, in prestito da Rouen – la fama da questi goduta dal XIX secolo in quanto imprevedibile profeta dell’en plein air; nomea attribuitagli da poeti e pittori, in particolare da Eugène Delacroix, Théophile Gautier e Alexis Pérignon, che proprio ammirando un simile capolavoro ne avrebbe esaltato il valore inequivocabile di squarcio sull’azzurro, di fusa rendizione d’atmosfera, in anticipo sui Monet e sui Sisley.

Nella sala appena precedente, i curatori – Enrico Maria Dal Pozzolo e Miguel Falomir – si sono del resto dati a esemplare un aspetto primario della pittura veronesiana e cioè le maestose macchine scenografiche, traforate d’archi e punte da colonne, folte d’alberi e di reperti scrostati, che ne caratterizzano spesso le storie, profane o religiose, costituendole come vere e proprie ‘rappresentazioni’, orchestrate da un’attenta regia. Nel far questo – e nell’affrontare assieme la difficile «esponibilità» del Caliari, frescante di vaglia aduso al grande formato pure nella carriera d’esecutore di pale e teleri – hanno anche scelto d’evocare, tramite alcune testimonianze superstiti (frutto di strappi con trasporti successivi) e il ricorso a proiezioni fotografiche, le complesse, consecutive campagne di decorazione di Villa Soranzo e Villa Maser. Così, sulle due nobili Virtù provenienti dalla prima (oggi presso la Parrocchia di Santa Maria Assunta e San Liberale), occhieggia, in copia impalpabile, l’Olimpo, a sfondato tra le nubi, dipinto per i Barbaro, secondo un’accorta distinzione fra il «vero» e il «falso»: bastano in effetti tali reliquie a far avvertire la luminosa spazialità dei suoi ‘quadri’, che, giocando sapientemente su effetti illusionistici, dovevano sottolineare, già per l’epoca, la perizia di «prospettico» nutrita negli anni dal pittore.

A tal proposito, nella stessa sala, risulta assai eloquente il parallelo fra il Cristo nel Tempio (un’opera problematica per datazione, da collocarsi nel sesto decennio del secolo) e la di poco precedente Lavanda dei piedi di Tintoretto, perché se lo sfondo di quest’ultimo frastaglia in labirinto un gioco enigmistico di luci e ombre, il capolavoro del Veronese ordina invece un sistema di riflessi, sbattimenti e riverberi che, dall’esterno, accende l’aula attorno a Gesù, circondato da una coltre coloratissima di figuranti.

Il confronto è significativo non solo, dunque, perché accosta capolavori ineludibili del Prado, rimarcando – in un unico colpo d’occhio – la ragione evidente per la quale il museo ha deciso di ospitare un appuntamento siffatto, la ricchezza cioè delle sue collezioni di pittura veneziana (che, in anni passati, hanno alimentato focus su Tiziano, Tintoretto e pure su Lotto). Esso s’impone soprattutto perché chiarisce quanto la ‘diagonale’ del Caliari sia di natura specifica, nel panorama del Cinquecento di laguna (ma anche nella penisola, lungo lo stesso secolo): un dispositivo sempre rivolto all’infinito, estraneo a un serrato circuito mentale, capace di tradurre in «atmosfera» le dettagliate costruzioni dell’artista, folte di clins d’oeil per lo spettatore contemporaneo, dai beni suntuari ai ritratti ‘impressi’ sul naturale.

Tale efficacia è testimoniata, nel percorso, da altre accoppiate suggestive, ad esempio dalla riunione, tra Strasburgo e la Spagna, delle due poesie campestri consacrate alle coppie composte da Venere con Adone e da Cefalo con Procri (acquistate in Italia per la corte spagnola da Diego Velázquez nel 1649): la mostra così, celebrando un grande pittore «cortigiano» che, come ricorda Falomir, era stato collocato già da Raffaello Borghini sullo sfondo di grandi «escenarios palaciegos», ci ricorda perché Veronese non dovette in fondo mai decidersi a lasciare la sua città natale, neppure di fronte all’invio di un monarca illustre come Filippo II, determinato a trascinarlo al suo servizio, nel monastero dell’Escorial. Lo trattenne un’inesauribile nostalgia d’aria e cielo, traspirante da ogni brano della sua pittura; una sete che solo a Venezia poteva dissetarsi.