Dalla tradizione bizantina della sua Creta al Rinascimento europeo Al Palazzo Reale di Milano vanno in scena le opere dell’artista che lasciò le icone per realizzare una pittura per sempre riconoscibile

di

Enrico Maria Dal Pozzolo

Per comprendere la natura dell’esperienza artistica di Domenikos Theotocopoulos detto El Greco – su cui è in corso a Milano una mostra importante ( a Palazzo Reale, fino all’ 11 febbraio) – è necessario considerare alcuni aspetti generali.

Si sa quanto la stagione del cosiddetto Rinascimento sia stata lunga e densa. Nel primo ’ 400 i principali fulcri propulsivi furono due, Firenze e i Paesi Bassi, e le novità elaboratevi si propagarono a macchia d’olio in territori sempre più estesi. Tali novità si innestavano comunque in un processo storico in cui i principali anelli della catena erano in qualche modo tra loro legati. Si pensi alla “ linea” che, per Longhi, saldava Giotto a Masaccio e Michelangelo, diramandosi ulteriormente. Tra Giotto e Michelangelo correvano due secoli, ma che il Buonarroti riconoscesse nei due predecessori fonti ispirative imprescindibili è testimoniato dai disegni in cui li copiava. Fu un sommovimento organico che, in Italia e in Europa, riguardò moltissimi artisti, che altro non furono che espressioni, diversamente originali, dei contesti di appartenenza. Il caso di Caravaggio – che divenne sé stesso nutrendosi di Foppa, Romanino, Lotto e Moretto, con un pizzico di Peterzano – è eloquente.

Quando si considera lo sviluppo dell’arte di El Greco dobbiamo ricordare che non ebbe a disposizione modelli culturali che gli consentissero un assorbimento graduale e armonico di ciò che poi venne ad affrontare. Viceversa, egli si trovò nella condizione di fare un salto ciclopico tra la congelata tradizione post-bizantina in cui si era formato nella nativa Creta e quella magmatica e ribollente in cui si trovò immerso da quando, era il 1568, decise di trasferirsi in Italia.

Le ragioni di tale “salto” si legano a due fattori. Uno caratteriale – era audace, ribelle, creativo – e l’altro contestuale. La Candia in cui nacque verso il 1541 era veneziana, un avamposto della Serenissima verso Oriente, dove nelle chiese erano pervenuti esempi della “ maniera moderna” di artisti sublimi per tecnica e sapienza compositiva quali Tiziano e Tintoretto. Comparando tali esiti a quelli della scuola locale, caratterizzata da una procrastinazione inerme della tradizione bizantina, il giovane Domenikos non ebbe dubbi: vendette all’asta le sue cose, e si imbarcò.

Giunse in una Venezia sontuosa e cosmopolita, ed ebbe la fortuna rara di esser caro a Tiziano, che nel 1570 lo raccomandò a un suo illustre mecenate romano – il cardinal Alessandro Farnese – tramite il più celebre miniatore nell’Europa dell’epoca, Giulio Clovio. A palazzo Farnese rimase per un paio d’anni, fino a quando ne fu cacciato per motivi mai chiariti. Come scrisse qualche decennio dopo Giulio Mancini, non aveva l’animo del “ cortigiano” e in più si inimicò i colleghi locali per un delitto di lesa maestà imperdonabile: avrebbe avallato la distruzione degli affreschi di Michelangeloalla Sistina, dichiarandosi ingrado di rifarli meglio.

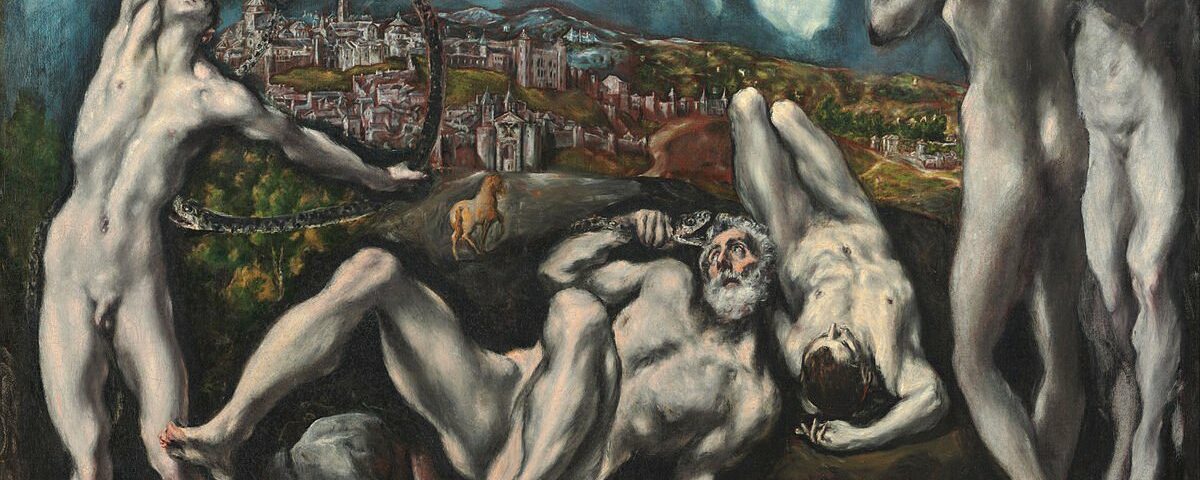

Finì in Spagna, alla corte di Filippo II. Ma pure lì l’incapacità di adeguarsi al potere e di domare il proprio orgoglio gli costò cara. Pur essendo il più geniale degli artisti presenti, non fu gradito e dovette spostarsi a Toledo, città appartata e radiosa. Le sue strade inerpicate erano state percorse da figure di spiritualità vertiginosa come Teresa d’Avila e Giovanni della Croce; in più esisteva un’élite intellettuale di grande finezza e apertura. A Toledo si trovò nella condizione di essere ciò che voleva essere e di fare ciò che voleva fare: ossia volare altissimo con la mente e trasformare la pittura in un’esperienza puramente interiore. In poco tempo, sgretolò le forme fino a quel momento acquisite e diede loro una consistenza nuova, flessibile, talvolta ectoplasmatica. Declinò quanto di meglio aveva imparato a Venezia e a Roma secondo le regole di un linguaggio senza canoni, in cui lui – che era anche scultore e architetto – finì per contraddire il senso stesso di matericità e spazialità che serve per fingere la realtà, scardinando così, di fatto, l’autorevole dettato aristotelico dell’imitazione della natura come apice artistico. Creò universi inesplorati – visionari, onirici, oscuri, abbaglianti, vorticosi – in cui il confine tra dato e intuizione, luce e buio, bene e male, risulta sempre fluido e imprevedibile. Così,paradossalmente, ripiombò – attraverso un percorso inverso – nella dimensione senza spazi razionali della scuola bizantina da cui si era allontanato. Se la portava dentro, come un demone di cui era consapevole e fiero. Non si spiegherebbe altrimenti la ragione per cui continuò – nelle terre straniere in cui si trovò a vivere – a firmarsi rigorosamente in greco.

Le opere esposte a Milano ne illustrano bene la parabola rivoluzionaria, svoltasi nei medesimi tempi in cui Caravaggio infuocava Roma con la sua, antitetica. Il visitatore si prepari ad assistere a un’evoluzione rapidissima, bruciante. Ma sia anche pronto a riconoscere quanto di futuro quelle forme sono in grado di contenere: vi ritroverà Velázquez, Cézanne, Picasso, Pollock, Bacon, che lo adorarono per la sua libertà. Soprattutto si soffermi sugli infiniti particolari, descrittivi e psicologici, che compongono quelle visioni deformate e lievitanti: santi cogitabondi, angeli stravolti, carezze su teschi politi, corazze lucenti, staffe d’oro, torsi di fango, nuvole di lana di agnello… E a un certo punto, innanzi alla Spoliazione di Cristodi Toledo – nel personaggio con il cappellone rosso che ci addita – ritroverà stranito l’iconico I want YOU di James Montgomery Flagg. Il reclutamento del Greco non era però militare: era di anime senza pace, in cerca di luce.