E il citar m’è dolce in questo mare contemporaneo

28 Gennaio 2024

Così la dc tradì sé stessa

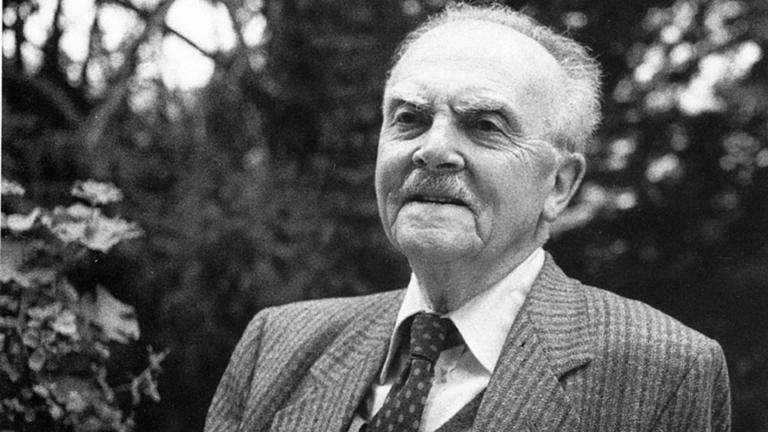

28 Gennaio 2024Carlo Dionisotti è stato, a giudizio di Eugenio Montale e Cesare Segre, il «maggiore storico della nostra letteratura». Nato a Torino nel 1908 si iscrisse all’Università a metà degli anni venti. Maturò tardi la propria vocazione da italianista chiedendo la tesi di laurea a Vittorio Cian, «l’uomo più distante dalle mie predilezioni (…) nazionalista fanatico e poi fascista», ma anche studioso di nerbo ed esponente di spicco della vecchia Scuola storica. Da Cian (e in parte dalla propria tradizione familiare) Dionisotti ereditò l’inclinazione agli studi eruditi e fu avviato alla titanica compilazione degli Indici del Giornale storico della letteratura italiana. Ma gli anni torinesi videro anche l’incontro con filologi di prima grandezza come Ferdinando Neri e Santorre Debenedetti: «Io non ero nato col bernoccolo della filologia, né avevo avuto da studioso un’educazione filologica» – così in una intervista del 1980 – ma l’incontro con Debenedetti «fu per me un’esperienza decisiva, che mi tolse ogni dubbio sulla via scelta, quale che fosse la meta accessibile a me».

Cosa intendesse veramente Dionisotti quando parlava di filologia è stato ed è tuttora materia di dibattito. A dieci anni dall’ultimo bilancio (La storiografia letteraria di Carlo Dionisotti, Pisa, Pacini, 2012), aiutano a orientarsi gli atti del Convegno tenutosi a Messina nel tardo 2021 e promosso dalla Società dei Filologi della Letteratura Italiana: Carlo Dionisotti e la filologia Atti del Convegno internazionale. Messina, 15-17 settembre 2021 (Firenze, SFLI, € 60,00). L’iniziativa si lega alla generosa disposizione di Carlotta Dionisotti che all’Ateneo Messinese ha voluto consegnare l’intero archivio del padre: carteggi, estratti, documenti saranno schedati, digitalizzati e resi disponibili, in rete, alla consultazione degli studiosi. Le sezioni dell’archivio conservate presso altre istituzioni saranno riunite virtualmente in una futura banca dati condivisa.

Entrando nel merito, va ricordato che le riflessioni di Dionisotti sulla propria vocazione di studioso risentono fortemente – per sua stessa ammissione – delle tragiche esperienze del fascismo e del secondo conflitto mondiale. In Italia, allora, «si combatteva una guerra civile: quando nel ’37 sono stati ammazzati in Francia i fratelli Rosselli, io ho pensato che ci voleva una guerra decisiva». Da qui l’adesione al Partito d’Azione e la collaborazione con Giustizia e Libertà (resterà fondamentale il giudizio, durissimo, sull’assassinio di Gentile). Nel frattempo Dionisotti era passato da Torino a Roma, dividendosi tra l’insegnamento liceale e la collaborazione con la Treccani. Nel dopoguerra ci fu la svolta. Gli amici piemontesi, e studiosi eccellenti, Arnaldo Momigliano e Alessandro Passerin d’Entrèves lo chiamarono nel Regno Unito. Dionisotti si stabilì prima a Oxford come lecturer di italiano, poi al Bedford College di Londra come professore, chiudendo per sempre alle sue spalle le porte dell’Università italiana.

Il tragico epilogo del regime prima e della guerra poi gli imposero un severo esame di coscienza sul proprio ruolo di studioso. In quel frangente «una delle parti in causa» aveva interrotto il dialogo per dare «di mano al coltello». Bisognava capire le ragioni di quella storia, accertarne le colpe, individuarne «i limiti saldi e gli errori» e separare «la nostra dalla responsabilità dei padri» (Dionisotti fu anche, per breve periodo, membro del comitato di epurazione). Ma questa assunzione di responsabilità richiedeva, anche in campo letterario, l’adozione di criteri nuovi: richiedeva di «guardare davvicino», di farsi contemporanei al passato per comprendere, dove e quando l’equivoco dell’unità nazionale avesse messo radici e quanto di esso corrispondesse o meno a una realtà di fatto. Era tempo, per lo studioso, di intervenire in modo militante nella discussione sulle sorti del paese.

Ed è su questo terreno che la filologia aveva consumato, in quei drammatici decenni, il proprio disimpegno: «avevamo lavorato e creduto in una filologia di vetro» – scriveva Dionisotti nel ’61 commemorando don Giuseppe De Luca – «ma bisognava rendersi conto che erano cose fragili, era vetro e non diamante». La denuncia di una filologia tecnicamente perfetta e soddisfatta di sé, ma spesso fanciullescamente distaccata dalla realtà o addirittura pronta a cedere alla «seduzione politica del regime» sembra alludere nemmeno troppo velatamente ad alcune figure di spicco del panorama accademico italiano. La Storia della tradizione di Pasquali (1934) e La nuova filologia di Barbi (1938), pur ammirate e venerate, non bastavano a far digerire a Dionisotti il compiacimento macchiettistico con cui il primo aveva accolto la propria nomina ad Accademico d’Italia e men che meno la bonaria indulgenza filofascista del secondo. Proprio quel distacco superbo e specialistico, ma vano e privo di un’anima storica aveva finito col rendersi complice della protervia del Ventennio. Non Pasquali e Barbi con la loro filologia, ma Benedetto Croce con «la potenza di dominio dei documenti storici» era stato capace di intuire le dinamiche rovinose del fascismo e aveva avuto la forza di opporsi e di guidare l’opposizione. Non il Croce dell’Estetica o dello psicologismo degli epigoni, ma il Croce erudito, quello dei Poeti e scrittori del pieno e del tardo Rinascimento e degli Aneddoti di varia letteratura. Il Croce attento agli individui piccoli e minimi, e pur tuttavia rappresentanti a buon diritto della nostra storia letteraria.

Ma a Roma Dionisotti aveva saggiato da vicino anche l’adamantina erudizione ecclesiastica; quella del cardinal Giovanni Mercati, prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana, che illustrava con il medesimo rigore e la medesima pietas tanto le sorti della più importante biblioteca dell’alto Medioevo quanto gli scartafacci di un oscuro umanista di provincia, traendone notizie a volte smilze, forse, ma certe. Era quanto Dionisotti cercava: dissodare terreni remoti e ignorati dalle grandi ricostruzioni unitario-risorgimentali alla De Sanctis in cambio dell’incontro con uomini vivi e concreti, sebbene appartenenti al passato; incontro che per ciò stesso è anche riflessione politica, sul presente. Lì, su quel terreno si giocava la partita con la storia, la comprensione delle sue dinamiche più profonde e nascoste. Lì l’erudizione poteva contribuire a quell’esigenza di verità inseparabile dal binomio di giustizia e libertà (Giorgio Panizza, Dionisotti moderno. Studi e interventi tra Sette e Ottocento).

Disciplina rigorosa, approccio scientifico, sguardo obiettivo, imponevano un linguaggio sobrio, aderente alla realtà storica dei fatti; richiedevano, per così dire, il ritorno a una funzione stilisticamente denotativa. L’esigenza emerge con chiarezza in una lettera a Luigi Russo che aveva pubblicamente e pretestuosamente attaccato Natalino Sapegno, ricorrendo a tutto l’armamentario retorico tipico dei polemisti di regime, compresa l’accusa – infondata e meschina – di avere lodato, in un suo studio, la prosa di Mussolini.

I «segni della crisi più vistosa della tradizione accademica, restia perfino ad accettare il confronto e soprattutto a rinnovare le modalità della discussione» sono esposti a Russo senza mezzi termini (Vincenzo Fera, Frammenti di colloquio epistolare tra Dionisotti e Luigi Russo): «Io credo Sapegno (…) uno studioso preparato e serio» che «può e deve essere sollecitato» ma «non estromesso con la violenza come si fa dei ciarlatani e degli scrocconi» benché «anche per questi, io comincio a dubitare se metta conto prenderli per il bavero come Lei fa con Sapegno. (…) le nostre baruffe non contano, contano gli apporti filologici e critici che saremo in grado di dare». La liquidazione della retorica accademica si nutriva di onestà intellettuale e capacità di riconoscere senza cedimenti i propri errori e le proprie debolezze, qualunque fossero. «Personalmente» – scriveva ancora a Russo – «io credo di non avere sul mio passato altra macchia che quella di essermi lasciato indurre, per viltà di poter forse essere escluso dal lavoro, a prendere la tessera del partito fascista il 31 luglio 1933, ultimo giorno delle iscrizioni. Ma quella macchia mi basta».

Da qui l’indisponibilità al compromesso su punti che il vaglio della ricerca storico-filologica aveva ormai passato in giudicato (è il caso della dura polemica machiavelliana con Gennaro Sasso), con chi ritenesse «che risposte effuse e variamente argomentanti, anche se elusive rispetto ai punti specifici chiamati in discussione» potessero «risolvere e chiudere onorevolmente la contesa» (Simone Albonico, “Machiavellerie”).

Per Dionisotti erudizione e filologia appaiono spesso come due facce della stessa medaglia, al punto tale che la definizione dell’una non possa darsi in assenza dell’altra. Se già nel ’46, a proposito di Croce, parlava di una «implicita filologia», nel ’54 scrivendo all’amico Aldo Garosci chiariva che che «non si dà storiografia che non sia insieme anche archeologia, vale a dire filologia». Ma l’adesione a questo binomio non mette necessariamente al sicuro da pericolosi sbandamenti. Anche «la filologia, anche l’erudizione, quando non si risolvono in letteratura e storia» – è ancora il ricordo di De Luca – «possono essere scappatoie. Sono state e sono assai spesso tali».

Ripercorrendo gli scritti di Dionisotti si percepisce, insomma, un concetto di filologia – si passi la metafora – ad assetto variabile, bisognoso di una continua storicizzazione. Emerge, a corrente alternata, un chiaro risentimento nei riguardi dei «piccoli giochetti filologici», un invito – cito da una lettera a padre Giovanni Pozzi – a guardarsi dai rischi di «stemmi fasulli, di araldica filologia, di quisquilie grafiche» mentre «siamo affamati di commenti» (velato riferimento al vecchio adagio di Kristeller per cui a una edizione critica commentata apparivano preferibili due, prive di commento?).

Basterà ricordare la polemica con Ignazio Baldelli sul dubbio gusto dell’inedito o il giudizio sul manuale di filologia di Franca Brambilla Ageno («sostanzioso e solido, ma che per ciò stesso mi ha risvegliato la vecchia insofferenza di questa filologia così soddisfatta di sé, così miope (…) così incurante della tradizione, dei produttori e degli utenti, degli aspetti sociali e giuridici di ogni produzione letteraria. Buona notte. Per me ormai è come guardar giù dall’ultimo piano del grattacielo. Vedo quel che va e viene ma non mi giunge più il rumore»). Questo atteggiamento sembra risorgere in corrispondenza di un contesto storico contemporaneo «non tranquillizzante» (Andrea Canova, Dionisotti e gli “Appunti su arti e lettere”). È proprio, e paradossalmente, in questi frangenti che Dionisotti – memore forse dei fantasmi del passato – marca più decisamente i confini tra filologia e storia, quasi volesse provocare la reazione della sua categoria e richiamare all’ordine i responsabili contro il rischio di una nuova scissione, di un nuovo disimpegno.