Beaton, le sprezzature di un amabile pettegolo

21 Dicembre 2025

SPETTATORI PER UNA SETTIMANA

21 Dicembre 2025

Mario Tobino scrisse La ladra, gioiello dimenticato e ora ritrovato, a 74 anni. Fioriture lente, da Camilleri a Bufalino

di

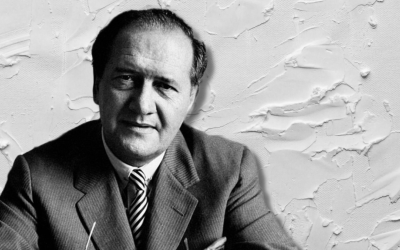

Dopo quarant’anni di servizio, la maggior parte dei quali spesi come primario del reparto femminile del manicomio di Maggiano (Lucca), nel 1980 Mario Tobino andò in pensione. Aveva settant’anni. Era uno psichiatra e uno scrittore noto. Nel 1953, il suo Le libere donne di Magliano, una potente fantasmagoria sulle malate che popolavano l’ospedale, fece scalpore. Federico Fellini arrivò quasi a farne un film. Nonostante il successo, Tobino continuò a fare il medico e nel tempo libero a scrivere: viveva da solo in due stanze del manicomio, gabinetto pressoché claustrale dove scrisse tutti i suoi libri successivi, alcuni dei quali di grande esito, quali Il clandestino (Premio Strega), Per le antiche scale (Premio Campiello), La bella degli specchi (Premio Viareggio). Non bisogna però pensare che fosse un monaco: per nulla. Tobino nutriva una sfrenata passione per le donne, il vino, andare in barca a vela e di sera, quando poteva, scendere nelle trattorie della città dov’era nato e cresciuto, Viareggio. Circa due anni prima della pensione, quando nel 1978 il parlamento approvò la Legge 180 che poneva fine all’èra dei manicomi, Tobino finì al centro di un’accesa polemica con Franco Basaglia, lo psichiatra veneziano che era stato uno degli ispiratori della riforma. Tobino si era espresso molto criticamente verso la chiusura degli istituti e divenne automaticamente il rappresentante della conservazione, il bersaglio dei riformatori, il simbolo di una maniera carceraria, disumana e iniqua di affrontare la malattia mentale. Ognuno, su entrambi i fronti, portava ragioni solide a supporto delle proprie tesi, ma il dibattito da clinico si fece ben presto politico e ideologico. Oggi sappiamo bene come vanno a finire queste cose – pensiamo alla storia della “famiglia nel bosco” – vale a dire che il merito vero della faccenda svanisce, evapora, e resta una cagnara dove chiunque si erge a dire la sua sulla pelle dei diretti interessati. Da par suo, pur lasciando il servizio, il medico aveva ottenuto di poter mantenere le due stanzette di Maggiano nel periodo di transizione post legge, quando molti degenti restarono comunque nelle strutture perché non avevano altro luogo dove andare, con la differenza che ora erano liberi di uscire, ed eventualmente non fare ritorno. Tobino restò dunque in osservazione di questo passaggio epocale, ne scrisse, ci ragionò, proseguì la sua polemica con lampi di invettiva ( Il manicomio di Pechino, che ebbe grande successo di vendite) ma come scrittore si vide improvvisamente mandato in soffitta. In altre parole, si ritrovò protagonista di uno dei primi casi di cancel culture della storia patria. Lasciò poi l’ospedale, prese un appartamento a Lucca, che divenne il suo rifugio. Era un uomo abbastanza provato. Si sentiva tradito, frainteso, vilipeso. Congedandosi dai “suoi malati” (tra le altre cose, gli veniva rimproverato un atteggiamento paternalistico da arcaico padrone di gregge) scrisse nel suo diario (in larga parte ancora inedito) due versi amari: “Cari amici, / Non vi ho protetto, / né vendicato. / Ero rimasto solo. / E da solo non ne avevo la forza”. Dunque? Dossier Tobino chiuso? Lo scrittore dei pazzi ce lo lasciamo finalmente alle spalle? La risposta è no.

Poiché quando tutto sembra finito per quelli della sua generazione, mentre sulla scena letteraria cominciano ad apparire coloro che all’epoca furono battezzati i “nuovi narratori”, Andrea De Carlo, Enrico Palandri, Claudio Piersanti – che tornavano a raccontare storie dopo un decennio ideologizzato e consacrato più che al romanzo alla saggistica politica – ecco che a settantaquattro anni, con un infarto sulle spalle, Mario Tobino pubblica La ladra, uno dei romanzi più belli di quegli anni e senza dubbio, come gli scrisse Cesare Garboli, tra i migliori della sua intera produzione: “Sei il più giovane degli scrittori italiani, il più vivo. La tua scrittura è rimasta la stessa; stessa vigoria; stessa allegria; stesso occhio; stessi denti. Il tempo ti dà ragione (il tempo e la solitudine)”.

E’ vero: il tempo gli dà proprio ragione. Dopo decenni in cui questo breve romanzo del 1984 era introvabile, ora finalmente torna in libreria negli Oscar Mondadori, dove già da anni a cura di Paola Italia escono ben curati e compendiati i libri dello scrittore toscano. La ladra è un tesoro che riemerge dagli abissi. Assunta, donna di campagna, è presa a servizio da una ricca duchessa che ha presunzioni umanitarie. Tanto che un giorno commette una leggerezza: le confida di averla inserita nel testamento. E quel testamento Assunta lo trova in una busta aperta in un cassetto. Non lo capisce neanche, non sa quasi leggere, ma vi scorge il suo nome, e le si spalanca un mondo

ignoto di pensieri, di emozioni. Ma siccome la duchessa nota con fastidio che la lettera è stata forse letta, commette una seconda leggerezza: passa la lingua sulla busta e la chiude. Così, quando Assunta la ritrova questa volta sigillata, è presa da nuovi, inquietanti pensieri. Perché la duchessa ha chiuso la busta? Ecco che si annuncia la paranoia… Se La ladra ci arrivasse in un plico anonimo, potrebbe sorgere il dubbio che si tratti di un romanzo di Georges Simenon sul genere de Il fidanzamento del signor Hire, o Betty, o La scala di ferro. Ma anche, mi si permetta di osare, un W. Somerset Maugham del tipo di Pioggia o

In villa. Vale a dire un caso, umano, psicologico, raccontato con essenziale maestria, scarni fatti dove però i caratteri e il “problema” ne escono scolpiti, un destino straordinario estratto dal flusso delle cose ordinarie. Sembra quasi che qui, verso la fine della vita (muore sei anni dopo), Tobino abbia saputo tirare le fila di una intera vicenda artistica, sfidando il falso mito dell’autore giovane, l’assillo dell’esordiente che ancora oggi smuove gli intestini della grande editoria, quando invece molto spesso è la botte vecchia che contiene il vino buono. Forse le case editrici farebbero bene, ogni tanto, a guardare nei cassetti dei vegliardi.

Andrea Camilleri aveva più o meno la stessa età del Tobino de La ladra quando Sellerio pubblicò la prima avventura del Commissario Montalbano, La forma dell’acqua, nel 1994. Eccolo l’esordiente che tutti attendevano, tranne che aveva settant’anni. Certo aveva pubblicato altri libri prima, ma il suo apice creativo lo doveva ancora toccare, e il primo tassello fu posto proprio alla boa dei settanta, quel racconto baciato dalla felicità che è Il birraio di Preston. E quando uscì Il re di Girgenti, senza dubbio uno dei romanzi italiani più notevoli del nostro tempo, Camilleri ne aveva compiuti settantasei. Era uno scrittore nuovo che aveva ancora granché da dire, e di fatto sembrava che proprio quello fosse il suo imperativo. Il cantiere era in ebollizione continua. L’idea era venuta a Camilleri nel’94, in una libreria romana, quando gli era capitato in mano un libello in cui si parlava di un contadino che nel Settecento volle farsi re ad Agrigento (alias, Girgenti), la tragica allegoria dell’idealista che si mette contro il potere costituito, ergo il privilegio. Curiosamente, il romanzo di Camilleri ricorda il capolavoro di un altro autore che al tramonto del viaggio raggiunge il suo zenit, il brasiliano Jorge Amado e il suo Tocaia Grande (“tocaia” è una parola melodica che significa “imboscata”). Amado lo scrisse a settantadue anni, e uscì nel 1985, quando ne aveva settantatré. Come nel caso di Tobino, si tratta di uno dei titoli misconosciuti del baiano, rispetto ai suoi celebri Gabriella garofano e cannella e

Dona Flor e i suoi due mariti. E come Camilleri, anche Amado torna al romanzo storico immaginando la fondazione di una città dove prima c’era la selvaggia foresta, e come il siciliano racconta la guerra persa tra braccianti e notabili, in Sicilia giornatanti e stascionali e a Bahia gli alugados, da un lato i baroni Tuttolomondo e Boscofino e dall’altro i coroneis Robustiano de Araujo e Brigido Barbuda; battaglia senza speranza riassunta nella sentenza amadiana: “Siamo sopravvissuti alla piena e alla peste: alla legge, no”.

Restando in Sicilia, è tardiva la fioritura di un altro scrittore che segna quegli anni – e che oggi accusa una certa dimenticanza, vale a dire Gesualdo Bufalino, che esordisce a sessant’anni suonati nel 1981 con un nuovissimo romanzo dal sapore antico, Diceria dell’untore, e a sessantotto, con Le menzogne della notte, vince il Premio Strega. Bufalino era sbucato dall’operosa bottega di Elvira Sellerio e Leonardo Sciascia, il quale sarebbe morto nel 1989, licenziando da Adelphi (il suo ultimo e definitivo editore) uno straziante e bellissimo epitaffio, summa di una senilità che si traduceva nella massima forma, le sessantasei misuratissime pagine di Una storia semplice, finite di stampare il mese della sua morte, novembre.

Anna Maria Ortese aveva attraversato come una fragile ombra la letteratura italiana, creatura sfuggente, apolide dei generi, la visionaria de L’iguana, la visitatrice della memoria de Il porto di Toledo: ma non era ancora tutto, anzi. Quando l’autrice aveva ottantadue anni, nel’96, Adelphi licenzia quello che potrebbe sembrare il romanzo di una scrittrice del tutto sconosciuta, del tutto emergente: Alonso e i visionari. Chi ha seguito la vicenda umana di questa grande scrittrice sa che la Ortese non ebbe il privilegio di una vita facile, si direbbe piuttosto il contrario. La fatica della povertà l’aveva ben conosciuta. Adesso, alla fine, viveva in un semibuio e rumoroso appartamento ligure, del quale si lagnava – si era sempre molto lagnata, Camilleri ha quasi settant’anni. Roth ne ha 67 quando viene pubblicato il capolavoro “La macchia umana” la Ortese, anche se poi la sua scrittura non ne risentiva, anzi, usciva da quel doloroso parlatorio limpida e tutta aperta alla vita. Eppure, Alonso aveva, ha, la forza di un romanzo giovanile, un romanzo persino imprudente nel suo non volersi appoggiare su qualsivoglia canone pregresso, nella sua onirica ambientazione americana, il misterioso puma dal corpo “duro, giallo”, il deserto dell’Arizona, i due protagonisti la Signora Winter e il professore Jimmy Op, che sembrano usciti, ante-litteram, da un film di David Lynch, e nonostante tutto questo, un romanzo che ha, nel segreto dolente della storia italiana di quegli anni, cioè il terrorismo, la sua origine.

Negli anni in cui Ortese chiude i giochi lanciando nel futuro un romanzo ancora oggi carico di enigmi da decifrare, giungevano in Italia i libri di un poeta colombiano che solo nella tarda età esordiva con il romanzo e si rivelava uno dei più originali della sua epoca. Álvaro Mutis tra i sessantacinque e i settant’anni pubblica i tre capitoli della Trilogia di Maqroll il Gabbiere e L’ultimo scalo del Tramp Steamer, i primi tradotti da Einaudi e l’ultimo da Adelphi. Strano personaggio di letterato e manager di colossi energetici, monarchico, Mutis conosce la celebrità mondiale quando altri sono sulla via del tramonto dopo aver avuto assai prima la loro consacrazione – penso ai suoi amici e vicini di casa a Città del Messico, Gabriel Garcia Marquez e Octavio Paz. Non mi pare casuale che il suo personaggio errante e costante nei vari romanzi, il navigatore senza patria Maqroll sorga come un epigono dalle sue poesie, l’opera sotterranea di una vita che solo alla fine prende corpo nella Summa di Maqroll il Gabbiere (Einaudi).

Philip Roth aveva assaporato il successo a trentasei anni, nel 1969, con Portnoy, così come è stato ribattezzato nella recente ultima traduzione presso Adelphi. E’ più che evidente, tuttavia, che il progetto letterario dello scrittore newyorchese acquista compiutezza tra i suoi sessantaquattro e sessantanove anni, quando mette mano alla trilogia costituita da Pastorale americana, Ho sposato un comunista e il suo inarrivabile capolavoro La macchia umana, in cui un professore la cui pelle è bianca, ma la sua origine nascosta è afro-americana, viene accusato di affermazioni razziste ed espulso dalla vita accademica per una frase che ha urtato la sensibilità di uno studente. Roth, dopo aver messo alla berlina l’intellettuale erotomane, dopo aver scatenato, da ebreo, le ire della comunità ebraica per la sua blasfema, satirica e quasi masochistica autorappresentazione, dopo aver aggredito a picconate la massima istituzione americana, cioè la famiglia, intendeva infine comporre una grande sinfonia della storia statunitense culminante nella caccia alle streghe del politicamente corretto, lugubre annuncio del naufragio del libero pensiero. Che l’inconscio dello scrittore fosse al lavoro oppure no, pare significativo che il colpo mortale arrivi al professor Silk, il protagonista de La macchia umana, proprio quando sta vivendo, a settantun anni, un’appassionata storia d’amore con una donna delle pulizie di quasi quarant’anni più giovane. Come il fulmine di Zeus, i due momenti fatalmente coincidono in un bagliore mortale. Il senex, per dirla con James Hilman, ritrova il suo perduto puer nella massima libertà creativa, che è la vertigine della fine, la forza dell’ultima zampata.

Tobino polemizzò contro il collega

Franco Basaglia e come scrittore si vide improvvisamente mandato in soffitta.

Si sentiva tradito, frainteso, vilipeso

Lo scrittore dei pazzi ce lo lasciamo alle spalle? La risposta è no. Il tempo gli dà ragione. Il romanzo “La ladra” è un tesoro che riemerge dagli abissi

Nel ’96 Adelphi pubblica “Alonso e i visionari”, che potrebbe sembrare il romanzo di una scrittrice emergente.

Anna Maria Ortese ha 82 anni “La forma dell’acqua” esce quando

Camilleri ha quasi settant’anni. Roth ne ha 67 quando viene pubblicato il capolavoro “La macchia umana”