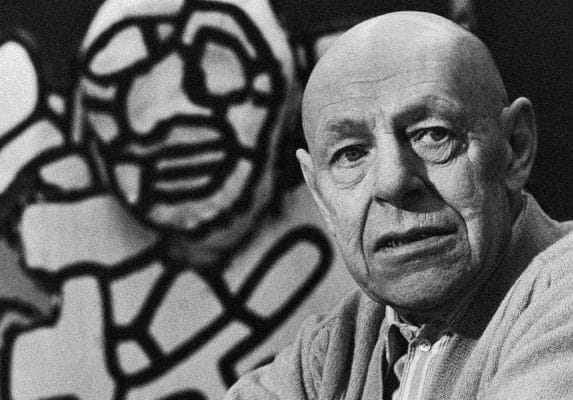

Jean Dubuffet, cancellare tutto per ripartire

31 Luglio 2022

Tutti allo “Sco lapasta d’Oro”

31 Luglio 2022Scrivere un libro bello, netto e onesto su parole brutte, sporche e cattive non è facile. Nel senso che affrontare in maniera non episodica, ma sistematica interi settori del lessico in cui s’affolla materiale relativo a referenti osceni o turpi, per varie ragioni imbarazzanti e soggetti a censura espone naturalmente a rischi molteplici. Da un lato quello di una pruderie stucchevole, da un altro quello della scurrilità compiaciuta e magari dissimulata. Chi si proponga di parlare di questi argomenti può essere in dubbio sul livello d’esplicitezza cui vanno spinte alcune spiegazioni, o sull’opportunità di mostrare confidenza – o viceversa d’affettare ingenua estraneità – rispetto a temi, parole, sottointesi ed allusioni.

Le soluzioni ovviamente ci sono e sono varie, ma non è facile mantenere l’equilibrio e l’uniformità in un discorso che si addentra appunto nelle brutture, nella sporcizia e nella cattiveria del linguaggio quotidiano. Un volumetto dello storico della lingua italiana Pietro Trifone riesce nella sfida di disporre la materia in modo convincente e intellettualmente stimolante.

Il turpiloquio, cioè le parolacce di cui l’italiano passa per essere particolarmente ricco – grazie anche all’estrema varietà degli ambiti geografici e sociali cui la lingua comune attinge le sue risorse – sono un efficace termometro culturale. La loro distribuzione nello spazio (gli improperî di Roma non sono, in molti casi, gli stessi di Milano) e nel tempo (negro non era un insulto fino a pochi decenni or sono, poltrone è un epiteto che oggi non farebbe scorrere sangue come alcuni secoli fa) illumina versanti significativi, e spesso difficilmente indagabili con altri mezzi, della storia sociale, di quella religiosa, del concetto di morale e dei lineamenti antropologici di una comunità di parlanti.

Prendi il caso di un classico figurante del turpiloquio, non solo romanzo: il tipo figlio di puttana (cui nella variante fili dele pute che si legge nell’affresco della basilica romana di San Clemente, del secolo XI, spetta il primato di più antico insulto scurrile attestato in italiano) ha una traiettoria abbastanza lunga da finir per essere qualcosa di molto simile a «una specie complimento, se non proprio un titolo onorifico come nella nota macchietta di Paolo Villaggio» che di questo epiteto in forma abbreviata gratificava, come se si trattasse appunto d’un motivo d’ammirazione, il suo megadirettore.

I mutamenti nel tempo, che riguardano tutti gli aspetti di tutte le lingue, sono significativi e spettacolari proprio nel campo del turpiloquio (letteralmente, il “parlare sporco”), in cui ad assumere significati turpi, cioè considerati offensivi o degradanti, sono parole spesso dotate di un’infanzia felice, cioè di un significato originario tutt’altro che immondo. Anche per questo, spesso, è difficile ricostruire la storia di parolacce dall’insospettabile curriculum, come alcune di quelle indagate da Trifone. È il caso di frocio, oggi doppiamente tabuizzato per la sua natura d’insulto discriminatorio, di cui il linguista accredita – non per primo – la spiegazione come variante dialettale del toscano floscio, allusivo in origine al modo di parlare “afflosciato” (si pensi al tipo erre moscia) dei parlanti stranieri, i barbaroi-balbuzienti oggetto di ricorrenti pregiudizi e di qualifiche infamanti, il cui significato slitta progressivamente verso la deriva dell’abiezione. Ed è il caso di mignotta, nome di un’antica professione gratificata da sempre da un ventaglio amplissimo di designazioni diversamente connotate: in questo caso si tratta certamente del francese mignot(te), che all’origine è un appellativo affettuoso (“graziosa”, “piacevole”). E se i burini celano probabilmente nel loro nome quello del bure, parte dell’aratro naturalmente associata all’indole greve e terragna dei contadini (siamo nei dintorni della satira del villano, variante del discorso razzista che è motore di vari processi tipici del turpiloquio), i buzzurri di cui tanto han discusso gli etimologisti devono il loro nome a una trafila che rimonta in ultima analisi al solito buggero/bulgero, cioè letteralmente “bulgaro”: nome di un popolo che per varie e imprevedibili ragioni in Italia ha generato numerosi epiteti triviali (tutti raccolti da un libro recente di Enrico Testa, Bulgaro. Storia di una parola malfamata)

Gli esempi che abbiamo scelto illuminano un carattere tipico di questo libro, cioè l’attenzione precipua a quello che già Dante nel De vulgari eloquentia chiamava tristiloquium turpissimum, cooptando il romanesco nella sua rassegna – perlopiù francamente denigratoria – dei dialetti d’Italia. Quale che fosse la reale percezione dantesca della parlata dell’Urbe, è certo che ancor oggi essa viene associata al linguaggio greve, osceno, che diremmo generosamente pornolalico, coprolalico, turpiloquente. I magistrali sonetti del Belli composti tutti di varianti sinonimiche del nome del sesso maschile e di quello femminile – Er padre de li santi, La madre de le Sante – sono allegazioni inevitabili: piccole miniere di curiosità etimologiche, essi sono anche spaccati (o dissezioni) di cultura e d’immaginario popolare. Ed è proprio nella capacità di far reagire storia dei costumi e storia delle parole che il volume di Trifone, continuatore di varie altre sue ricerche recenti (da Malalingua a Storia dell’Italia disunita), trova le sue pagine migliori, «confermando la tesi di Peter Burke secondo cui gli insulti sono una chiave efficace per comprendere l’evoluzione della mentalità».