Amélie e le sue sorelle

12 Febbraio 2023

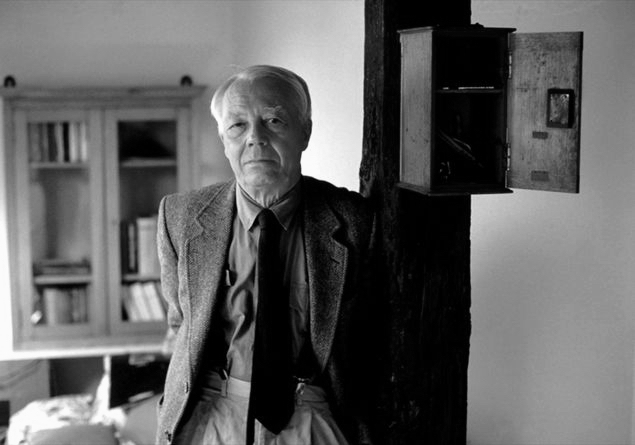

La tentazione della chiesa di fare di ogni papa un santo

12 Febbraio 2023E’ stato «forse il più comunicativo dei “piccoli maestri” della generazione che annovera, fra gli altri, Zanzotto e Pasolini» (Ramat). Ed è senz’altro vero che Luciano Erba – poeta, traduttore, critico e, per molti anni, docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – ha fatto della comunicabilità l’aspetto precipuo della propria poesia. Indimenticabili i suoi attacchi, schietti e sapientemente piani: «Abito a trenta metri dal suolo / in un casone di periferia / con un terrazzo e doppi ascensori» (Abito a trenta metri dal suolo); «I ragazzi partiti al mattino / di giugno quando l’aria sotto i platani / sembra dentro rinchiudere un’altra aria» (Gli ireos gialli).

Ti arriva così, Erba, erede – ma non epigono – della lezione pascoliana dell’aquilone e delle umili tamerici, sapiente nell’uso del «lapis» e di certe tonalità crepuscolari, presente al suo tempo, amante della paronomasia, (auto)ironico, sentimentale sui generis e intertestuale: «Compio gli anni, mi faccio gli auguri» (A me stesso); «La tua camicetta nuova, Mercedes / di cotone mercerizzato / hai il respiro dei grandi magazzini / (…) / E domani, Mercedes / sfogliare pagine del tempo perduto / tra meringhe e sorbetti al Biffi Scala» (Un’equazione di primo grado). Appartiene a Erba una caratteristica commistione di elementi autobiografici e resa letteraria; credeva che la poesia fosse inevitabilmente autoreferenziale, ergo ne auspicava il gioco a carte scoperte, scevro di ogni possibile sottinteso: « La poesia è sempre autoreferenziale, anche quando finge di non esserlo. (…) tanto vale parlare chiaramente e dire come si è coinvolti».

A pensarci bene, il titolo di «piccolo maestro» per Erba vale anche nel senso di «maestro del piccolo» e ha un valore tutt’altro che riduttivo. Aveva un oriente dentro il poeta Erba, che lo ha portato a prendersi cura di ciò che è piccolo, come consigliava Lao Tzu, prima che si espanda. Niente di più appropriato per chi, come lui, aveva l’abitudine di «dosare» in preziose ed eleganti edizioni i suoi versi per riunirli, soltanto dopo, in libri di più ampio respiro e struttura.

Nato a Milano nel 1922, Erba è poeta tanto dei particolari quanto degli universali, mosso da grandi interrogativi, tratti da circostanze qualsiasi, semplici, note e dalle piccole (torna ancora una volta questo aggettivo) cose. Con un distinguo: i massimi sistemi (e valori), hanno come conseguenza reazioni che spaziano dal «qualunquismo cosmico» (la formula è sua) all’understatement: «Chiaro che non ho capito niente / che dovrò ancora pensarci un po’ su» (Se è tutto qui). Erba dimostra di possedere quel quid d’intelligenza non concessa a tutti, la parte di ricchezza umana di chi non si prende, sempre e soltanto, sul serio: «ho migliaia di lettori sovietici / Ital’janskaja Lirika XX Veka, Ed. Progress / qualche decina di lettori italiani / ultimo estratto conto Mondadori» (Un dubbio).

Senza la posa ingombrante di coloro che si atteggiano, ha giocato spesso anche col cognome, che in più poesie diviene senhal di una presenza non ingombrante ma certa: «diventare l’azzurro tra i rami / o magari formica corteccia filo d’erba» (Nel bosco). Uomo e poeta delle proprie circostanze, Erba è stato profondamente legato ai suoi luoghi d’origine al pari di un Sereni, diremmo: ossia del caposcuola ideale di quella «Linea lombarda» nelle cui esigue file (sei poeti in tutto) il giovane Erba – siamo nel 1952 – è incluso da Luciano Anceschi. Dal «Distretto dei laghi» Erba si allontana presto, almeno fisicamente, inanellando una dopo l’altra esperienze di vita e professionali: dalla fuga in Svizzera durante la guerra, agli studi a Losanna e Friburgo, alla Francia, meta prediletta delle sue fughe giovanili (celebre rimane, nel 1954, quella a Parigi con Bartolo Cattafi, amico che Erba definisce affettuosamente «primus inter pares»), fino alle esperienze accademiche negli Stati Uniti.

Il 18 settembre scorso Erba avrebbe compiuto cent’anni. Il 2022 è stato un bell’anno di centenari per la letteratura italiana (basti ricordare Cattafi, Fenoglio, Manganelli, Pasolini, Spaziani) e quello di Erba non è mancato all’appello, celebrato anche grazie alla pubblicazione nella collana «Oscar Moderni Baobab» di Mondadori di Tutte le poesie a cura di Stefano Prandi (prefazione di Maurizio Cucchi, pp. XLIII-438, € 24,00) e, per la «Biblioteca di “Autografo”» di Interlinea, dell’edizione commentata di L’ippopotamo, a cura di Samuele Fioravanti (presentazione di Roberto Cicala, pp. 200, € 20,00).

Riproporre Erba, non solo per la ricorrenza, era, ça va sans dire, necessario, essendo trascorsi vent’anni dall’«Oscar» delle Poesie (1951-2001), di cui il «Baobab» è l’ampliamento (escluse le traduzioni da Villon, le poesie sono aggiornate alle ultime plaquette del 2007-2010 e il volume corredato dal nuovo, bel saggio di Prandi). Una doppia operazione di recupero più che mai necessaria: da una parte, il repertorio completo delle poesie; dall’altra l’edizione commentata, con garbo e dovizia di particolari, da Fioravanti.

Lirico essenziale, in grado di muoversi con grazia corporea (e una mai celata tensione civile) tra i levia e i gravia dell’esistenza, Erba esordisce nel 1951 con Linea K, una plaquette (dimensione privilegiata dal poeta) che verrà riassorbita, secondo un procedimento che diverrà consuetudine, in Il nastro di Moebius (1980), dove confluiscono anche Il Bel Paese (’55), Il prete di Ratanà (’59), Il male minore (’60), considerato «uno degli esiti più avanzati della letteratura di quegli anni» (Motta) e nel quale già figurava una parte non identica di Linea K, e Il prato più verde (’77).

Intanto, nel 1954, cura con Chiara un’antologia rimasta celebre, Quarta generazione. L’impegno e la dedizione alla poesia e alla cultura accompagnano Erba per tutta la vita. La sua poesia si raccoglie nuovamente, intorno al 1989, ne L’ippopotamo, che riunisce Il cerchio aperto (’83), Il tramviere metafisico (’87) e una serie di nuove poesie (L’altrove). Ancora, fra volumi e plaquette, abbiamo: L’ipotesi circense (’95), Capodanno a Milano (’96), Negli spazi intermedi (’98), Nella terra di mezzo (2000), Si passano le stagioni (’03), Un po’ di repubblica (’05), Remi in barca (’06). Dedito anche alla prosa (si ricordino, oltre ai saggi, i racconti di Françoise del 1982), Erba è stato soprattutto raffinato traduttore (Dei cristalli naturali, 1991 e I miei poeti tradotti, 2014, a cura di Franco Buffoni) dal francese ma non solo: De Bergerac, Cendrars, Ponge, poi Michaux, Frénaud, Gunn, Machado.

Eppure, per quanto variegata e ampia, la produzione poetica – e culturale in senso lato – di Erba si distingue sempre per la misura. Sobrietà d’aspetto e forma, dunque, dal tratto minimal come il design tanto amato: «elegantissimo e pur semplice, sempre raffinato» (Mancino). Sono questi i suoi connotati più sinceri. Con Erba fulgidamente splende l’astro di una poesia capace di «tornare a guardare il quotidiano con sguardo semplice, simile a quello dell’infanzia» (Prandi). Un poeta che ha saputo tenersi naturaliter a debita distanza da vulgata ermetica, neorealismo e neoavanguardia, muovendosi come il suo tranviere metafisico in una dimensione urbana a volte edenica («tra le foglie ai giardini della Guastalla»), a volta apocalittica («nella valle di Giosafat di un autobus)».

Intesa come narrazione di eventi minimi e decisivi, parche eventualità, bivi aprichi offerti a se stesso e al lettore, la poesia è per Erba una forma di interrogazione oltre che di riflessione, dove il dubbio, il «forse», l’incognita calibrano gli estremi opposti dei suoi pensieri («il nostro solo un povero monologo / di domande e risposte fatte in casa. / Credo, non credo, quando credo vorrei / portarmi all’al di là un po’ di qua», recita Il tranviere metafisico) e assumono la funzione paradigmatica di vettori per tautologiche verità (il «segno che segna se stesso» de L’ippopotamo).

«Cogito ergo dubito», potremmo dire, tra patch-work linguistico e schietta sospensione del giudizio. E questa feconda epochè resta la sua più bella eredità.