«Per anni mi sono sentito dire che ero il nipote di Umberto Eco – scrive Roberto Cotroneo in Umberto, un libro affettuoso e pieno, per così dire, di ritegno che esce da La Nave di Teseo -. Questo soltanto perché ero nato e cresciuto ad Alessandria trent’anni dopo di lui. A un certo punto Umberto mi ha detto: “Facciamo così: d’ora in poi tu sei mio zio e io tuo nipote”. Non se ne poteva più di questa storia assurda». E tuttavia il discorso non era chiuso, anzi era appena cominciato. Perché zio o nipote, l’autore in qualche modo lo è stato, nella sua lunga frequentazione per così dire a distanza, anzi come scrive «la non frequentazione più assidua della mia vita», fatta di improvvisi slanci, silenzi, incontri, occasioni, improvvise aperture e squarci di intimità tra l’Espresso dove Cotroneo lavorava e dove Eco aveva la celebre rubrica La bustina di Minerva, i convegni, le presentazioni, i giudizi sui rispettivi libri, le dediche, le email.

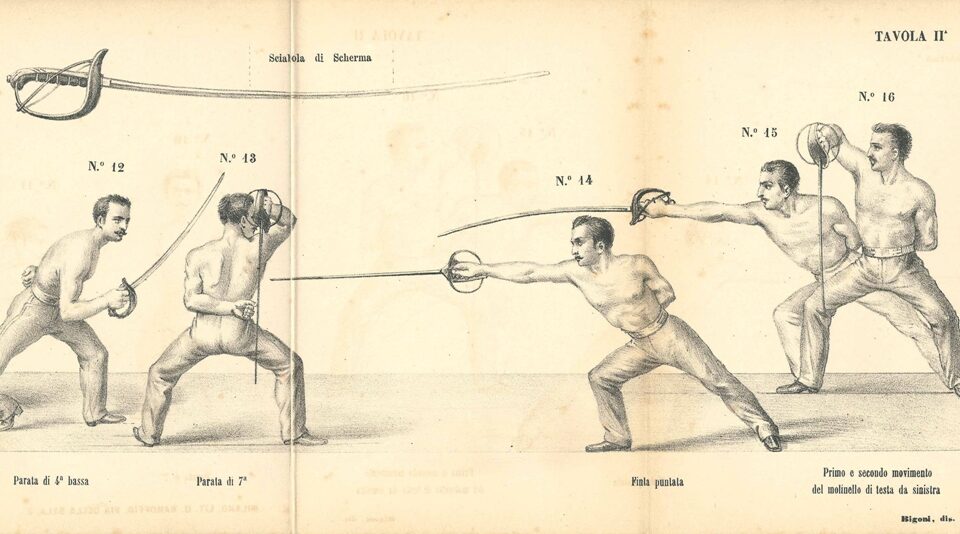

Eco era davvero una specie di zio, o almeno così senza forse neanche dirlo lo ha vissuto Cotroneo e lo rivive in questo libro che, a dieci anni dalla scomparsa non è beninteso una biografia, né una raccolta di aneddoti (anche se qualcuno, gustoso, non manca) ma una sorta di diario del loro lungo rapporto cominciato nel 1981 quando ad Alessandria, in una libreria, il ventenne futuro nipote gli rivolse una domanda, «un giorno prima del successo planetario de Il nome della rosa» Una domanda «saccente» che divenne un’intervista altrettanto «saccente». Anni dopo, quando Cotroneo pubblicava stroncature sulla Domenica del Sole 24ore con lo pseudonimo di Mamurio Lancilotto (il vicario criminale che processò la Monaca di Monza), Eco gli disse, forse a Torino, che «Si entra in società sempre con una sfida a duello». Era la risposta che mancò in quell’antica intervista? In tutti i casi, era una parafrasi di un tema caro allo scrittore semiologo, il “Parigi a noi due” con cui Rastignac conclude guardando la città che si stende ai suoi piedi il Papà Goriot di Balzac, dopo aver sepolto sulla collina il povero protagonista vittima dell’avidità delle figlie e del loro milieu: una sfida tutta giovanile alla conquista del mondo (intellettuale, ma non solo).

Ora, a dieci anni dalla scomparsa, caduto l’interdetto o meglio il pressante invito rivolto prima di morire di evitare celebrazioni o convegni o panegirici per appunto un decennio, la “voglia di Eco” è infine liberata. Il festival della Comunicazione di Camogli, di cui il semiologo inaugurò con una lectio la prima edizione nel 2014, lo ricorda con una serie di appuntamenti fino alla prossima kermesse dal 10 al 13 settembre e alla mostra al Palazzo Ducale di Genova di ritratti dedicatagli da Tullio Pericoli. Il 18 febbraio la Fondazione Umberto Eco curerà la maratona web di 24 ore Eco Eco Eco: A World-Wide Talk for Umberto, mentre è in uscita il podcast di Radio 3 Nella mente di Umberto Eco e fra un mese ad Alessandria, il 13 e 14 marzo, l’Università del Piemonte Orientale gli dedicherà due giornate accademiche.

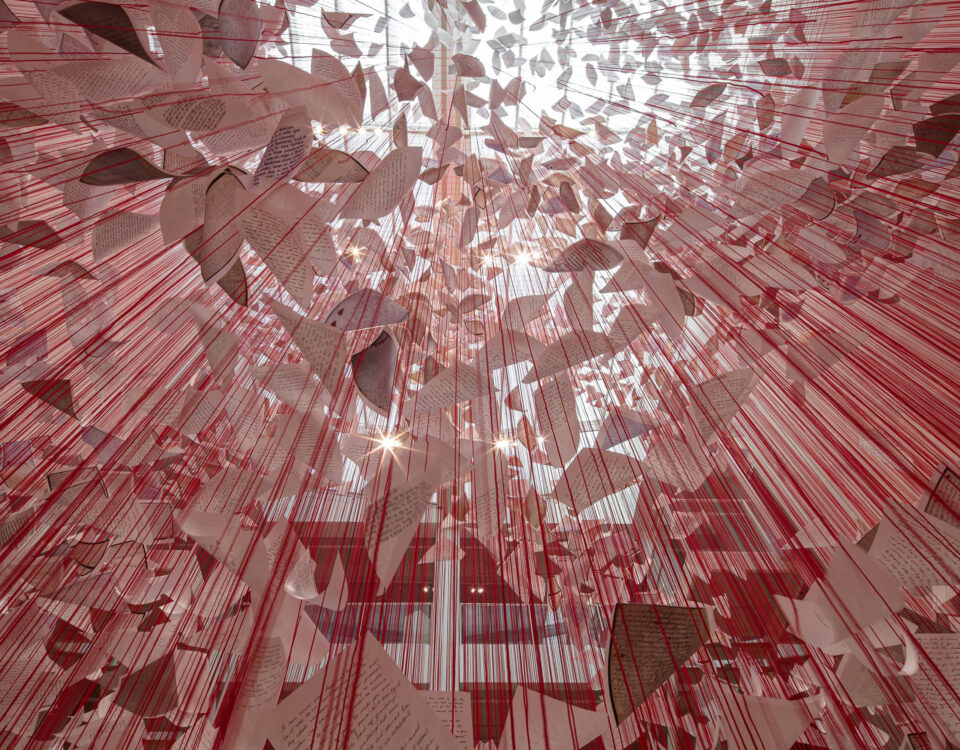

Lo scrittore ha lasciato un’eredità forse ancora da censire, ma è anche vero che «resta decifrabile – come scrive Cotroneo – solo attraverso tutti i libri del mondo, o quasi». Quelli del mondo e i suoi. Basta leggere, sempre da La Nave di Teseo, la ricca raccolta delle sue prefazioni e postfazioni dal 1956 al 2015, L’umana sete di prefazioni, già anticipata da questo giornale (il titolo è una formula ironica coniata da Eco in una Bustina di Minerva, la rubrica che ha tenuto per anni su l’Espresso). Copre l’immenso arco dei suoi interessi, dalla semiotica alla filosofia, ma naturalmente anche l’attualità, il costume, i fumetti (Eco fu il primo a capire, per esempio, che Snoopy e Charlie Brown avrebbero avuto anche da noi un’immensa fortuna). Alcuni di questi scritti sono rimasti indimenticabili come per esempio quando presentò agli italiani, da Bompiani, un romanzo straordinario come Il professore va al congresso di David Lodge, diventato nei nostri anni ’90 un testo citatissimo e quasi una paradigmatica favola, benché in fondo parlasse del modo accademico, non certo attraente, in modo diciamo così universale.

Da tempo gli accademici anglofoni lo leggevano e rileggevano, scrisse, «perché è un libro che dice la verità su quello che avviene nel loro piccolo ambiente internazionale. Ma siccome è un libro di una comicità travolgente, la dice come la dicono i libri dei grandi comici, e cioè portando la verità ai limiti del paradosso e del delirio». Era tra le righe, quasi incidentalmente, un’ottima lezioni di letteratura, proprio su come si valuta la “qualità” di un libro. Eco ha scritto best seller mondiali, ma soprattutto ha stabilito con chiarezza, non solo lui ma nessuno lo ha fatto in modo convincente come lui, un criterio diciamo così di pulizia. Nel suo Lector in fabula (già nel 1979) ci ha ricordato che «un testo è una macchina pigra che esige che i lettori facciano una parte del lavoro, cioè è un dispositivo concepito per suscitare interpretazioni». Ma, aggiungeva, l’interpretazione non è infinita. E questo testo lo dimostra ampiamente.

Oggi dire che cosa ci ha lasciato, dire “chi era” è forse impossibile, perché ci ha lasciato tutto: una biblioteca sterminata, un metodo, una ironica ritrosia e tante possibili mappe culturali. Il suo non è (solo?) un insegnamento esistenziale, un percorso intellettuale, il dono dell’ironia che, a saperla usare, è sempre più un requisito fondamentale: anche nei confronti dei massimi sistemi. Un esempio ce lo fornisce ancora Cotroneo nel suo libro, raccontando quella che sembra una battuta e forse non lo è. Fu quando gli disse: «Se un giorno arriverò in Paradiso e potrò incontrare Dio ho due possibilità. Se è quello vendicativo dell’Antico Testamento, volto le spalle e me ne vado all’inferno. Se invece è quello del Nuovo Testamento, be’ allora abbiamo letto gli stessi libri e parliamo la stessa lingua. Ci intenderemo».