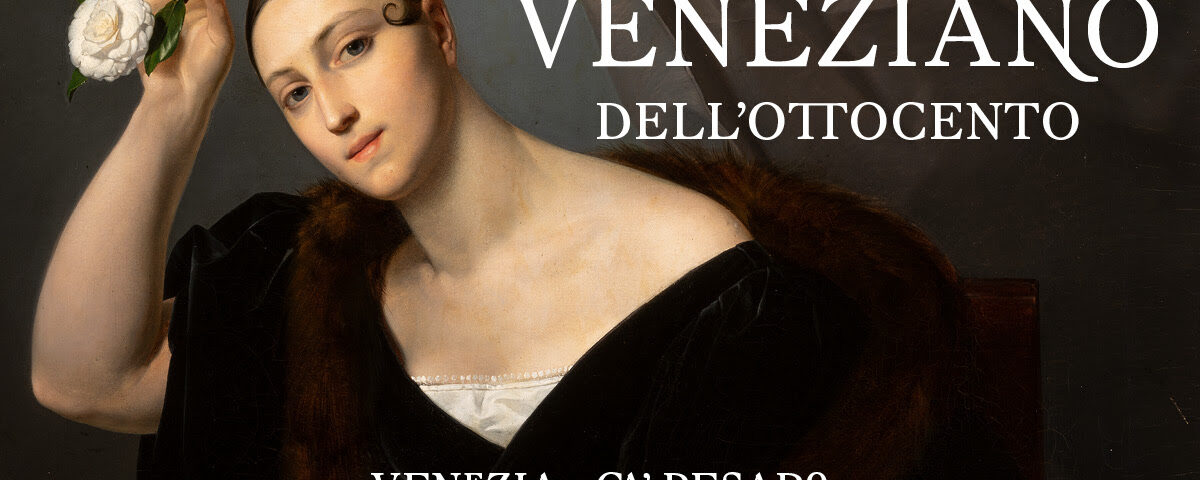

Nel 1923 l’effigie del conte Lodovico Widmann, immortalato da Teodoro Matteini in un momento di pausa durante una cavalcata, appariva sul cartellone della Mostra del Ritratto Veneziano dell’Ottocento, allestita a Ca’ Pesaro. Oggi, isolata su una parete verde, torna ad accogliere i visitatori della rassegna che ha lo stesso titolo e (quasi) le stesse opere, nelle medesime sale della Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Venezia.

Fin dalla scelta dell’opera di apertura e di copertina del catalogo (Officina Libraria), i curatori Elisabetta Barisoni e Roberto De Feo dichiarano il senso della rassegna, aperta fino all’1 aprile 2024: una mostra che celebra il centenario di una mostra. Il tributo è per Nino Barbantini, ferrarese approdato giovanissimo, nel 1907, alla direzione del museo che era tutto da inventare nello splendido palazzo donato pochi anni prima da Felicita Bevilacqua La Masa al Comune di Venezia. Un occhio rivolto al vivaio coevo, l’altro al passato, come tutti i migliori museologi del secolo scorso Barbantini fu insieme storico e militante, individuando linee di ricerca immediatamente concretizzate in progetti di lavoro.

All’inaugurazione dell’8 settembre 1923, il direttore riferiva di occhi che lo avevano guardato «da una regione misteriosa», quando nei musei di provincia o in case private aveva incrociato un ritratto ottocentesco: «poi mi accadde anche di interessarmi della cosa (…) di non attendere più il caso ma di cercare ansiosamente l’occasione di vedere. Vidi molto. E il buio di prima mi si illuminò». Era nata così l’idea di una mostra volta a sanare il debito nei confronti degli anni che separavano la morte di Francesco Guardi da quella di Giacomo Favretto, fino ad allora considerati indegni perfino di essere conosciuti. Barbantini non fu il solo a guardarsi indietro nel momento in cui l’ottimismo autocompiaciuto della Belle Époque si era schiantato contro la tragedia della guerra. Erano, quelli, i felici anni di osmosi tra ricerca e azione, e l’interesse nei confronti dell’Ottocento iniziava a materializzarsi negli ordinamenti delle gallerie d’arte moderna a Torino, Milano, Firenze e Roma, nell’intento di riannodare i fili della trama sconnessa tra il recente passato e il presente.

La mostra del 1923, come quella odierna, si articolava intorno a nuclei tematici e affondi monografici, procedendo cronologicamente nel confronto tra opere raccolte da privati e da musei del Triveneto, a rappresentare una produzione regionale in senso lato, per cui Venezia era stata il luogo di convergenza e di studio. Proprio la stagione formativa, le modalità di diventare e poi di essere artisti, era – ed è – la tematica di apertura, in parte dedicata a Leopoldo Cicognara, presidente e anima della rifondata Accademia di Venezia dal 1808 al 1826.

Si poneva allora la sfida di rendere l’Ottocento accattivante, e la scelta del ritratto facilitava mettendo fuori gioco la grandiosità, per molti ridondante, della pittura di storia di quel secolo. La ritrattistica favoriva poi l’evidenza di debiti formali nei confronti della grande stagione del Cinquecento, ineludibile termine di confronto. Anche oggi in mostra non si può non cogliere questo fil rouge, ad esempio nella profonda indagine psicologica di matrice tizianesca di Placido Fabris, attitudine che diviene formidabile nell’effigie di Angelo Maria Pezzoli di Francesco Hayez.

Nel 1923 si contava anche su una sensazione di familiarità, considerata la prossimità temporale con i fatti artistici esposti, e a questo concorreva la scelta dell’ambientazione, cara alla cultura museografica del tempo. Dalle pagine di «Emporium», Gino Fogolari commentava appunto le sale «ben arredate, con mobili del tempo, che valgono, meglio delle date del catalogo, a ricordare l’età di cotesti nonni e bisnonni». Di tutto questo nella mostra attuale resta soltanto il pregevole campionario di cornici, che raccontano uno spaccato di gusto d’arredamento. A essere rievocato oggi è piuttosto l’ambiente del museo del XIX secolo, attraverso le forti cromie delle pareti delle sale che rammentano il prepotente ingresso del colore negli allestimenti ottocenteschi.

Si attraversa così, ora come allora, un repertorio di tecniche e di formule da cui, con opere riattribuite a testimoniare l’evoluzione degli studi, affiora la narrazione di un romanzo corale che, con lo scorrere del secolo, affonda sempre più nella vita della nuova società borghese e, ora come allora, emergono nuclei monografici di rilievo. È il caso di Lodovico Lipparini, o di Michelangelo Grigoletti, giustamente considerato nel ’23 come una rivelazione. Il suo estro avvincente si palesa nella meticolosità belliniana del doppio ritratto dei genitori, nella bucolica francesizzante del ritratto della Famiglia Paris, nel sapiente uso della luce e del colore nelle effigi del saccente sacerdote Gaggini, dell’annoiata sposa Teresa Fossati, dell’altezzosa Signora Bianca F.

La celebrata presenza di Hayez segna la mutata sorte dell’artista, oggi considerato tra i vertici della storia dell’arte italiana. Invece un secolo fa, presentando il corpo statuario e levigato della ballerina Cecilia Chabert ritratta come una Venere che emerge dal paesaggio perlato, Barbantini mirava a esaltare la piacevolezza di un pittore la cui produzione esemplare del romanticismo storico incontrava di norma occhiate annoiate.

Come attesta il catalogo, la mostra corrente non raccoglie tutte le opere selezionate nel 1923, nonostante la pervicace ricognizione sul territorio compiuta anche in questa occasione, che però ha fruttato qualche ottima aggiunta. Ad esempio, Il caffè di Cosroe Dusi, quadro da poco noto che aggiorna la tradizione delle scene di costume in un intenso gioco di sguardi tra gli effigiati, còlti durante il rito familiare.

Il poco spazio concesso ieri e oggi alla scultura è comunque sufficiente a indicare un percorso che fu, per forza, di emancipazione dall’eredità canoviana. Lo si coglie nella distanza tra il classicismo del busto del 1836 della pittrice e soprano Maria Malibran (finalmente identificata), e l’esasperata verità di quello dello scienziato Antonio Catullo, scolpito da Luigi Borro nel 1864. In mezzo, l’equilibrio tra ideale e reale del busto dello scultore Angelo Pizzi, eseguito dal friulano Antonio Marsure a più di vent’anni dalla morte del maestro. Si apre così un’altra storia squisitamente ottocentesca: artisti che ritraggono artisti. Storia di condivisione, di amicizia e di memoria, che la dimensione geograficamente conclusa della rassegna fa emergere di continuo, anche sottotraccia.

Il percorso si conclude con un focus su Favretto e con il ritorno al tema dell’accademia, a ricordare che la cultura artistica ottocentesca si fondava su moltissimo studio e sul desiderio di rendersi degni eredi dei grandi precedenti. Lo racconta l’acclamatissima Lezione di anatomia del 1873, in cui il pittore immortala un momento di didattica giocando su vigorosi contrasti chiaroscurali, usando una materia densa e un originale impianto prospettico che gli valsero la fama di riuscito rinnovatore.

La mostra novecentesca sollecitò acquisti e donazioni sulla scia della rivalutazione che aveva promosso, definita da Barbantini come la «consolante scoperta» di un secolo dimenticato. Auspichiamo che il tributo odierno ci disponga di nuovo in difesa del disegno continuo della storia, riportando l’Ottocento fuori dai depositi in cui, ahinoi, ritorna sempre più spesso: abbiamo ancora bisogno di consolazione.

Modotti che fece la rivoluzione

24 Dicembre 2023

Tra le rovine della solennità

24 Dicembre 2023A VENEZIA, CA’ PESARO, “IL RITRATTO VENEZIANO DELL’OTTOCENTO”, A CURA DI ELISABETTA BARISONI E ROBERTO DE FEO. Cent’anni fa Nino Barbantini riscopriva l’arte del ritratto dalla morte di Francesco Guardi a quella di Favretto: rievocazione e novità…