Il vuoto che il privato riempie

1 Febbraio 2026

Confini, forza e paura: quando la violenza diventa amministrazione

2 Febbraio 2026

Pierluigi Piccini

Mi sveglio con la sensazione che qualcosa sia già cominciato senza di me. Non è un pensiero preciso, è una pressione continua. Il giorno parte, io lo seguo. Faccio quello che va fatto. Tutto procede, ma nulla coincide.

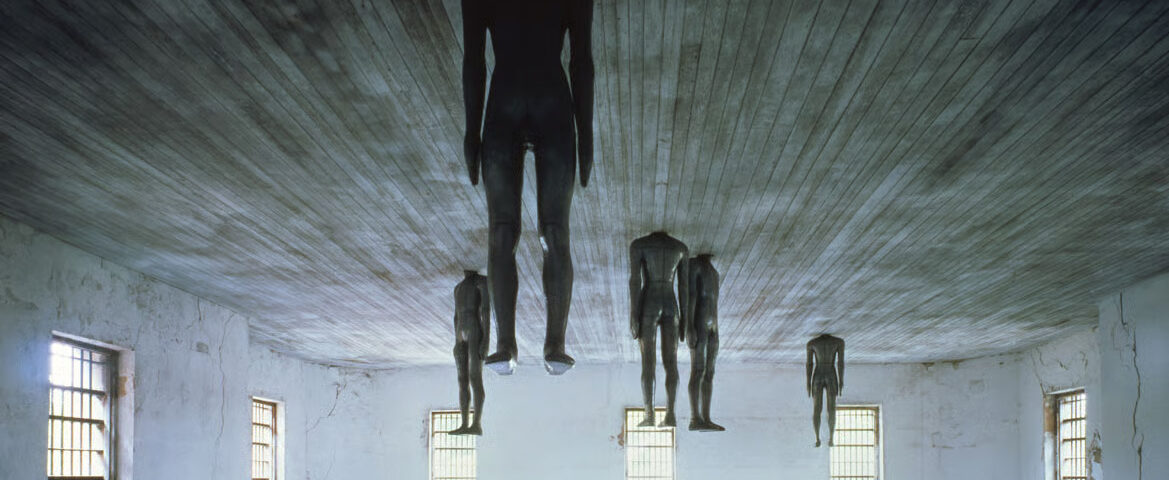

Non è paura. La paura ha un oggetto. Qui c’è solo un tempo limpido e fragile, come se potesse incrinarsi da un momento all’altro. Qualcosa è stato annunciato, ma non detto. Resto in quella sospensione, aspettando senza sapere cosa.

All’inizio penso che sia provvisorio. Poi capisco che non passa. L’attesa non è un intervallo, è una condizione. Non sto aspettando qualcosa che deve arrivare: sto aspettando. Questo prende lentamente il posto della vita.

Intorno tutto appare normale. Troppo normale. Gli eventi accadono, enormi, irreversibili, ma arrivano smorzati, come riflessi su vetro. Li riconosco, li so, ma non riesco a sentirli davvero. È come muoversi in un’aria trasparente che non oppone resistenza e proprio per questo non sostiene.

Prende forma una sensazione precisa: l’impotenza. Le cose avanzano da sole, senza chiedere nulla. Io resto fermo, occupato a seguire, a reggere, a non intralciare. L’impotenza non esplode, non fa rumore. Si deposita.

Sono stanco prima di scegliere. Ogni urgenza pretende tutto. Non posso reggerle tutte, non posso ignorarle. Così faccio quello che si fa. Uso le parole giuste, i gesti giusti, le forme richieste. Un grado di falsità necessario per restare in piedi.

Dentro, però, qualcosa non si lascia ridurre del tutto. Non protesta, non rivendica. Resta come un punto che non coincide. Non è purezza, non è verità. È ciò che non riesco a rendere falso fino in fondo.

In questo vuoto di possibilità, l’unica cosa che appare reale è la violenza. Non come scelta, ma come evidenza. È l’unico gesto che interrompe l’attesa, l’unico che produce un prima e un dopo. Tutto il resto scorre. La violenza incide.

La vedo anche quando non è nominata. Nei toni che si irrigidiscono, nei corpi che si chiudono, nei linguaggi che si accorciano. Non la desidero, ma capisco perché emerge. È ciò che resta quando non c’è spazio per agire e ogni alternativa sembra già neutralizzata.

Posso indossare tutte le maschere necessarie. Le indosso sapendo che sono maschere. Posso renderle simili a quelle che incontro ogni giorno. È il prezzo dell’attraversamento.

A volte, conoscendo il gioco, mi diverto a smascherare. Non per moralismo, non per giustizia. Per precisione. Per vedere cosa succede quando la forma cade per un istante. È lì che nasce l’incomprensione: la lucidità scambiata per arroganza, il distacco per mancanza di cuore.

Non capiscono che è un gesto laterale, quasi distratto. Che subito dopo rimetto la maschera, come tutti. Che so stare nella finzione quanto basta per non romperla.

Continuo così. Mi alzo, lavoro, parlo, rido. Attraverso il giorno come si attraversa una strada conosciuta, sapendo che il fondale potrebbe cedere, ma che quasi mai lo fa. Tutto resta in piedi per inerzia.

Il futuro non chiama più. Non promette. Prosegue. Sopravvivere prende il posto del desiderio, senza rumore.

Resto qui, dentro questo tempo sospeso, portando con me ciò che non coincide, ciò che finge, e questa evidenza muta: che nell’attesa prolungata e nell’impotenza amministrata, la violenza è l’unica cosa che sembra ancora capace di accadere.

Queste considerazioni nascono da una lunga chiacchierata con Alberto Olivetti, una mattina, in Piazza del Campo.