VOLVER A LA SOCIOLOGÍA

8 Ottobre 2023

Plinio il Vecchio, inventario materialista con Wunderkammer

8 Ottobre 2023di Stefano Bucci

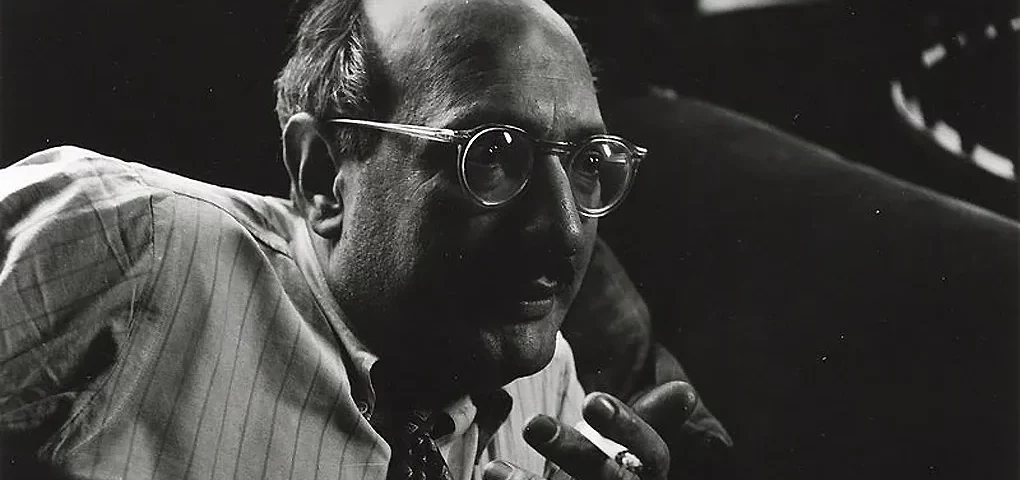

Nell’Autoritratto del 1936 Markus Rotkowitz (nato a Dvinsk, oggi Daugavpils, in Lettonia, il 25 settembre 1903, quarto figlio di una famiglia di ebrei osservanti) ha 33 anni, indossa una giacca marrone, una camicia bianca, una cravatta rossa, un paio di piccoli occhiali scuri a nascondere lo sguardo, le mani che si stringono con forza. Markus non ha ancora scelto la via dell’astrazione che lo trasformerà in uno degli artisti più costosi al mondo (nel 2014 il suo No.6/Violet, Green and Red sarebbe stato venduto con una trattativa privata per 186 milioni di dollari).

Nello sfondo giocato tra i toni dell’ocra, del marrone, dell’arancio è però già evidente la cifra (il colore che si trasforma in una massa quasi scultorea) che rende Mark Rothko (così nel 1938 l’artista lettone trasformò il suo nome dopo essere diventato cittadino americano) un pittore unico nella grandezza della sua ispirazione («Sono diventato pittore perché volevo elevare la pittura a elemento fondamentale come la musica e la poesia»). Ma anche nella sua fragilità di uomo: logorato dalla depressione e dagli eccessi Rothko si suicidò, recidendosi le vene e le arteria del braccio destro e intossicandosi con due flaconi di idrato di cloralio, la mattina del 25 febbraio 1970 nel suo studio di New York.

Quella che si apre il 18 ottobre alla Fondation Louis Vuitton di Parigi è la prima retrospettiva in Francia dedicata a Mark Rothko dopo quella del Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris del 1999. Curata da Suzanne Pagé e Christopher Rothko (secondo figlio dell’artista e autore nel 2018 del libro-testimonianza Mark Rothko: From the Inside Out, Yale University Press) con François Michaud la mostra riunisce 115 opere provenienti non solo dalla famiglia: la determinazione dell’eredità era stata al centro di una lunga controversia giudiziaria che diventerà un film diretto da Sam Taylor-Johnson con Russell Crowe nei panni di Rothko, in uscita nel 2024. Opere dunque da collezioni private e pubbliche: San Francisco Museum of Art, Art Institute di Chicago, Fondation Beyeler di Basilea, Whitney di New York, Yageo Foundation di Taipei, Art Gallery of Ontario di Toronto, Modern Art Museum di Forth Worth, il Musèe National d’Art Moderne di Parigi.

Coinvolgendo tutti gli spazi della Fondation (progettati da Frank O. Gehry), la mostra parigina (che anticipa la più grande rassegna dedicata ai dipinti su carta di Rothko annunciata dalla National Gallery di Washington dal 19 novembre al 31 marzo) segue un itinerario cronologico, ripercorrendo di fatto l’intera carriera dell’artista. Dai suoi primi dipinti figurativi (Autoritratto compreso, che apre fisicamente il percorso) all’astrazione dell’ultimo quadro rosso lasciato incompiuto nel suo studio (Untitled, 1970) e dell’accoppiata grigio-nero di Cathedral (1969-1970). È un percorso contrassegnato, secondo i curatori, «dal costante interrogarsi di Rothko, dal suo desiderio di un dialogo senza parole con lo spettatore e dal suo rifiuto di essere visto come un colorista» (al grande regista John Houston che gli chiedeva cosa volesse rappresentare con i suoi quadri, Rothko rispose: «L’infinito della morte, l’infinita eternità della morte»). Partendo dalle scene intime e i paesaggi urbani, come quelli della metropolitana di New York (Untitled/ The Subway, 1937), che hanno dominato gli anni Trenta, per lasciare poi spazio a un repertorio ispirato ai miti antichi e al surrealismo, attraverso il quale si esprime la dimensione tragica della condizione umana durante la guerra (The Omen of the Eagle, 1942; Slow Girl at the Edge of the Sea, 1944).

Questo viaggio porterà Rothko all’astrazione dei Multiformes (1946) , «in cui masse di colore sospese — spiegano ancora i curatori — tendono a bilanciarsi tra loro». Da questo momento, in modo graduale, il numero di queste masse diminuisce e l’organizzazione spaziale della sua pittura si evolve rapidamente verso le opere cosiddette «classiche» degli anni Cinquanta, in cui le forme rettangolari si sovrappongono in un ritmo caratterizzato dai toni del giallo, del rosso, dell’ocra, dell’arancio, del blu e del bianco.

Fondamentale per questa scelta, non solo stilistica, è la visione (in compagnia dell’amico e collega Milton Avery) dell’Atelier Rouge di Henri Matisse del 1911 «dove tu diventi quel colore». A proposito, invece, della scelta di realizzare opere di grande formato (tra i 169,6 per 135,8 centimetri di Light Cloud, Dark Cloud del 1957 e i 266,7 per 428,63 centimetri di No.9/White and Black on Wine del 1958), Rothko si è sempre giustificato così: «Dipingo tele grandi per stabilire un’intimità con chi guarda, perché davanti una grande tela l’intimità è una conseguenza naturale e immediata».

Per raccontare in modo completo la storia di Mark Rothko (con Barnett Newman, Clyfford Still e Jackson Pollock uno dei «quattro cavalieri dell’Apocalisse» dell’arte moderna americana) la mostra della Fondation Vuitton può vantare su una serie di prestiti eccellenti (dalla Tate Gallery di Londra arrivano le formidabili tracce del suo talento e del suo tormento: «A chi vede serenità nei miei dipinti vorrei direi che in ogni angolo della tela ho imprigionato la violenza più totale»).

Incaricato nel 1958 di dipingere una serie di murales per il ristorante Four Seasons progettato da Philip Johnson per il Seagram Building su Park Avenue (di cui Ludwig Mies van der Rohe era supervisore a New York), Rothko aveva immaginato dei grandi affreschi che dovevano costruire «un’immagine ferma, unita e armoniosa». Ma la finalità economica dell’intera operazione Four Seasons diventò per lui fonte d’angoscia e, non accettando che la sua opera potesse essere interpretata come «decorativa», preferì rimborsare il grosso anticipo ricevuto, annullare il progetto e tenersi gli affreschi tutti di un rosso intenso (che saranno presentati al MoMA nel 1961 e poi donati dallo stesso artista alla Tate Gallery che avrebbe dedicato all’artista un’intera sala). Su questa vicenda della commissione per il Four Seasons, scrive Jan Brokken nel suo Anime baltiche (Iperborea, 2014), che vede l’artista tra i protagonisti con Hannah Arendt, Romain Gary, Gidon Kremer: «Mark Rothko rimase un rivoluzionario per tutta la vita. Nel 1958, quando l’elegante ristorante Four Seasons di New York gli commissionò dei dipinti murali, accettò l’incarico con la maliziosa intenzione di dipingere “qualcosa che rovini l’appetito a ogni son of a bitch che mangerà in questa sala”».

Rothko polemizzò anche a proposito della prima Rothko Room, progettata nel 1960 in stretta collaborazione con la Phillips Collection, da cui nascerà, un anno più tardi, la prima grande retrospettiva dedicata dal MoMA all’artista. Costantemente in preda al dubbio, sorpreso dalla sua notorietà, Rothko si rivolta contro il mercato, i collezionisti, i critici e persino gli amici. «Più conosceva il successo, più si sentiva minacciato dai mali che egli stesso aveva denunciato — ha raccontato Katharine Kuh (1904-1994), prima curatrice dell’Art Institute of Chicago, che aveva incontrato Rothko in varie occasioni —. Questo conflitto con il denaro fece di lui un uomo deluso, fragile e con profondi sensi di colpa».

Dalle memorie personali di Kuh (raccontate durante un’intervista del 1987 all’«American Art Journal») arriva anche il ricordo dell’ultima apparizione pubblica di Rothko, durante un party per pochi intimi organizzato nel suo studio nell’Upper East Side per presentare i dipinti della serie Black and Grey: silenzioso, in disparte, chiuso nei suoi pensieri mentre in sottofondo risuonavano le note del Requiem di Mozart. «Starebbero tutti meglio se io uscissi dalle loro vite», le confessò al momento dei saluti (al suo funerale, due giorni più tardi, avrebbe preso parte una decina di persone). A Parigi i dipinti della serie Black and Grey (che i curatori invitano a non guardare «associando in modo semplicistico il nero e il grigio alla depressione e al suicidio») saranno raggruppati nella sala più alta dell’edificio di Gehry accanto al grande bronzo Walking Man I (1960) di Alberto Giacometti con l’intenzione di ricostruire un ambiente simile a quello che Rothko aveva immaginato in risposta a una commissione dell’Unesco, per il nuovo edificio al numero 1 di rue Miollis a Parigi, anch’essa mai realizzata.

Nel 1999 Marina Abramovic visitò al MoMA la mostra The New York School e qui «incontrò» l’arte di Rothko (oltre a quella di Pollock, de Kooning, Jasper Johns, Larry Rivers e più in generale del gruppo dei New Americans): «Ho trovato in lui un artista completo — confesserà — che è stato capace di esplorare stati di coscienza così lontani, di essere prima luminoso e poi oscuro. Nei suoi ultimi dipinti puoi vedere tutto quello che ha passato». Una visione confermata anche da Suzanne Page: «Rothko era un appassionato lettore di Nietzsche, in particolare della sua Nascita della tragedia, e del teatro di Eschilo, che gli offrivano un repertorio di eroi arcaici e mostruosi. Per Rothko, ossessionato dal ricordo dei pogrom della sua infanzia in Lettonia e dalle informazioni che gli arrivavano sulla Shoah, quei miti si trasformarono in simboli della mostruosità del presente».

La vita di Rothko è stata una vita da sradicato (al pari di Marc Chagall, Chaïm Soutine, Chaim Jacob Lipchitz): «Odio la natura, in un ambiente naturale mi sento a disagio». Da quando era andato a vivere a New York non aveva più voluto saperne del verde e dell’aria di bosco (per riallacciare idealmente i legami con la sua terra la famiglia dell’artista decise di concedere in sua memoria un contributo finanziario per il restauro della sinagoga Kaddish di Daugavpils concluso nel 2006 dopo tre anni di lavoro). La sua vita, dal momento dell’arrivo a New York, diventò «solo» mangiare, fumare, bere (il primo bicchiere alle dieci del mattino), stare nel suo studio, sdraiarsi, pensare, leggere e rileggere Nietzsche, ascoltare Mozart. E naturalmente dipingere.

Per lui (appoggiato dalla comunità ebraica per l’ingresso a Yale, lasciò gli studi disgustato dai comportamenti dell’élite Wasp che frequentava l’università) la pittura (e l’arte più in generale) era diventata una strada per raggiungere la felicità, o quantomeno una parvenza di serenità («Sono il più violento — scrive in un appunto del 1954 — tra i New Americans. Dietro il colore, si nasconde il cataclisma»). Una parvenza di serenità che troverà in una cappella ottagonale di mattoni, con le pareti di stucco grigio o rosa e un lucernario a luce diffusa, la cappella Rothko, un luogo di meditazione ecumenica commissionata da John e Dominique de Menil e inaugurata nel 1971 a Houston (Texas), un anno dopo il suicidio del pittore. Una delle poche commissioni che Rothko visse con serenità, grazie alla passione dei committenti e nonostante gli iniziali contrasti con il primo progettista (il grande Philip Johnson).

Per la Rothko Chapel l’artista realizzò a partire dal 1964 quattordici grandi dipinti (più quattro sostitutivi) totalmente neri, un nero pieno di sfumature e suggestioni. Opere come No.8 (1971), No.14 (1960), No.1 (1962), in mostra alla Fondation Vuitton, raccontano proprio come quel nero nasconda ben altro. Come, nonostante a partire dalla fine degli anni Cinquanta abbia privilegiato i toni scuri e i contrasti attenuati, Rothko non abbia mai abbandonato la sua tavolozza di colori vivaci. Per raccontare, nel bene e nel male, tutte le emozioni umane.

https://www.corriere.it/la-lettura/