La verità, tutta la verità nient’altro che bugie

11 Settembre 2022

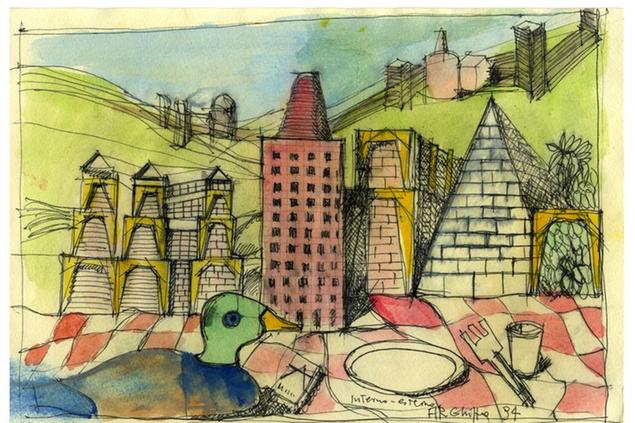

Aldo Rossi, tra precisione mentale e un senso di felicità

11 Settembre 2022Maria Teresa Roberto, DEAUVILLE

In un autoritratto del 1922 Kees Van Dongen posa nei panni di un Nettuno di mari nordici, nel ruolo che, forte dell’altezza statuaria e della lunga barba, amava impersonare in occasione di balli in costume, a Parigi come a Deauville: copricapo a forma di tritone, collane di corallo, orecchini e ciondoli di foggia primitivista, gonnellino di alghe, tridente e cintura decorati dalle conchiglie simbolo del Cammino di Santiago; sullo sfondo, a riportare al presente il repertorio delle citazioni, la sagoma di un transatlantico. Presentato al Salon d’automne del 1922, e oggi parte delle collezioni del Centre Pompidou, il dipinto esasperava la sfida che in quegli anni Van Dongen stava portando alle convenzioni di stile e di gusto che, pur nel clima di un dominante ritorno alla figurazione, segnavano i limiti del linguaggio pittorico contemporaneo. Lo aveva rilevato, in un articolo da poco pubblicato sulla rivista «La Lanterne», un anonimo critico, proponendo che Van Dongen e Picabia venissero incatenati davanti al Funerale a Ornans, per reimparare a dipingere da Courbet. Ma nel 1928, in una conferenza dal titolo La bellezza di oggi, fu lo stesso Van Dongen a spiegare le ragioni delle sue scelte formali e iconografiche: «Questo è ciò che la nostra epoca ci consente: mescolare tutto, mischiare tutto – è davvero l’epoca Cocktail».

Quel Nettuno anarchico e sfrontato guida la parata di personaggi – reali, mitologici, letterari, ma sempre còlti in studiate attitudini performative – che attraversano la mostra Van Dongen, Deauville me va comme un gant, curata da Jean-Michel Bouhours al centro espositivo Les Franciscaines di Deauville, recentemente inaugurato. L’esposizione (aperta fino al 25 settembre, catalogo Éditions des Falaises), consente di ripercorrere il senso della sfida di Van Dongen alla buona pittura, esplorando i rapporti tra questa e la pratica dell’illustrazione, tra moda e riti sociali, tra narcisismo dell’artista e ricerca di nuove committenze, e concentra l’attenzione sul passaggio dagli anni dieci ai Venti.

Nato a Delfshaven, oggi un quartiere di Rotterdam, nel 1877, e scomparso a Montecarlo nel 1968, Van Dongen si era stabilito a Parigi nel 1897, entrando presto in rapporto con Félix Fénéon e iniziando a collaborare come illustratore a riviste satiriche e letterarie quali «L’Assiette au beurre», «Le Rire», «La Revue blanche». Presente dal 1904 al Salon d’automne e agli Indépendants, e accompagnato nei suoi percorsi espositivi prima da Vollard e Bernheim-Jeune, quindi da Kahnweiler e Paul Guillaume, Van Dongen fu l’artista che, in ambito fauve, aprì maggiormente la sua opera a tensioni espressioniste, per l’energia estrema del colore, per le forzature compositive, per un gusto dello scandalo in cui si avvertiva la traccia delle sue esperienze di caricaturista. Tra il 1908 e il 1910 partecipò a molte mostre in Germania, e le affinità con i temi e i toni degli esponenti del gruppo Die Brücke divennero più evidenti, in un gioco di influenze reciproche che coinvolse in primo luogo Kirchner. Questo momento è ricordato in mostra da due dipinti, Le Maillot blanc del 1908 e Anita aux fleurs dell’anno successivo, e da una gouache con una coppia impegnata in una figura di valse chaloupée, la danza violenta come un incontro di lotta lanciata nel 1908 al Moulin rouge da Max Dearly e Mistinguett. I viaggi in Spagna, Marocco ed Egitto, tra il 1910 e il 1913, non solo offrirono a Van Dongen nuove iconografie, ma lo spinsero a smorzare i toni, ammorbidire le linee, appiattire gli sfondi, come se l’esempio di Matisse avesse avuto bisogno di un confronto diretto con calde luci naturali, palme e arabeschi per poter infine lasciare una traccia nella sua pittura.

Le acrobate, le danzatrici di tango e chaloupée, le cantanti liriche en travesti dalle pose esasperate, con i volti tenuti in ombra dal gioco delle luci artificiali, lasciarono il posto a figure più esili e allungate, come la Femme debout dans un jardin del 1912-’13, ritratta in un giardino esotico avvolta da un lungo burqa che non arriva tuttavia a nascondere le scarpe bianche dagli alti tacchi Luigi XV.

Orientalismo, stilizzazione e attenzione alle prescrizioni della moda e del décor contemporanei caratterizzano anche M.lle Miroir, M.lle Collier, M.lle Sopha, un dipinto realizzato al ritorno dall’Egitto, tra il 1913 e il 1914, da cui l’artista non si separò mai: su un aplat rosso che sembra citato dall’Atelier rouge matissiano, si dispongono le sagome di tre figure femminili. Se il quadro di Matisse del 1911 ricostruiva lo spazio di lavoro dell’artista e al tempo stesso proponeva una concentrata retrospettiva di suoi dipinti, ceramiche e sculture recenti – che nei mesi scorsi sono stati per la prima volta riuniti nella mostra che il MoMA ha dedicato a quell’opera –, la tela di Van Dongen si presentava come un moderno dipinto murale, influenzato da quelli recentemente ammirati nella necropoli di Tebe, in cui tre giovani donne, occhi allungati e acconciatura à la garçonne, offrono un repertorio di gesti e posture che annunciano una condizione femminile di autonomia e indipendenza.

Sul fronte dei rapporti con i circoli dell’avanguardia parigina, l’amicizia con il poeta-boxeur Arthur Cravan gli procurò l’ostilità di Apollinaire, che solo nella primavera del 1918 accettò, malvolentieri, l’invito di Paul Guillaume a scrivere il testo di presentazione di una mostra in cui erano accostati dipinti di Van Dongen e maschere africane. Cravan era stato a inizio anni dieci una presenza assidua nello studio dell’artista olandese, che, a sua volta appassionato di boxe, aveva allestito un ring su cui avevano luogo combattimenti improvvisati, uno dei quali -– protagonisti Cravan e il pugile professionista Charley Mac Avoy – è ricordato in mostra da un dipinto del 1912.

Di qualche anno successivo è il ritratto dell’afroamericano Jack Johnson, divenuto nel 1910 campione del mondo dei pesi massimi a spese del bianco fino allora imbattuto James J. Jeffrey, e costretto poi a lasciare gli Stati Uniti per aver sposato una donna bianca. La silhouette snella e potente del pugile, un nudo stilizzato ma con tratti dandy – il bastone da passeggio, il cappello a cilindro –, è presentata sullo sfondo di un’aiuola tropicale che pare uscita da un dipinto di Henri Rosseau.

All’aprirsi degli anni venti la presenza di Van Dongen alle stagioni di Deauville divenne costante, utile anche per confermarne l’immagine di una Parigi costiera, di una capitale estiva in cui mondanità e modernità erano sinonimi.

In un primo soggiorno, nel 1913, il pittore sembrava aver ritrovato in Normandia le luci grigie e il fondersi della pioggia nelle increspature del mare del Nord – Deauville, le bateau du Havre à Trouville –, ripercorrendo a mezzo secolo di distanza le orme di un altro pittore olandese, Johan Barthold Jongkind. Dal 1920, invece, il mare arretra e quasi svanisce, mentre conquistano il primo piano i personaggi che affollano la spiaggia e la lunga passerella che la costeggia.

Esemplare in tal senso è il portfolio Deauville, pubblicato nel 1931 dalle Éditions Trémois, con acquerelli di Van Dongen e testo di Paul Poiret. L’amicizia tra il pittore e lo stilista, celebre per aver liberato le donne dal corsetto e introdotto nei suoi capi drappeggi e orientalismi, risaliva al 1910. In quest’opera a quattro mani, rigorosamente in bianco e blu oltremare, essi analizzano le trasformazioni di Deauville in cinque capitoli che fotografano la geografia dei riti sociali e il loro evolversi. Iniziando da un’immagine della spiaggia nel 1920, e passando per la sala del baccarat al Casino, per il galoppatoio in occasione del Grand Prix de Normandie, per il ristorante, la rassegna termina con una sfilata di costumi da bagno sulla passerella del lungomare nel 1930, di fronte alla folla anonima dei frequentatori di una meta turistica non più esclusiva, di cui il pittore e lo stilista, entrambi alla ricerca di nuovi ruoli e incarichi, vollero essere i fedeli storiografi.